|

||||

|

|

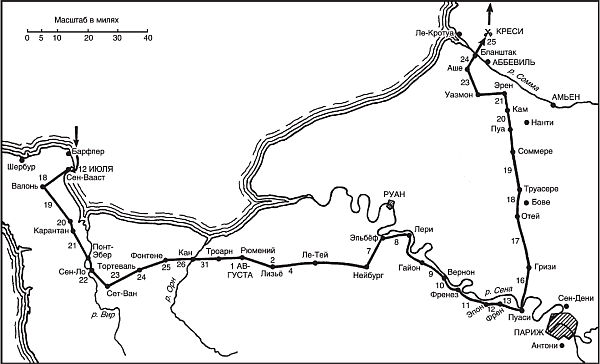

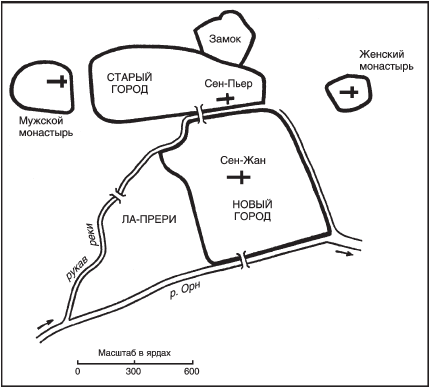

Глава 6КАМПАНИЯ КРЕСИ. 1346 ГОД Всю зиму 1345-го и весну 1346 года Эдуард готовился к вторжению в Северную Францию. План его кампании состоял, говоря сегодняшним языком, в стратегической комбинации на внешних линиях; другими словами, три армии, действующие на трех отдаленных друг от друга пунктах, стремятся действовать ближе к центру, соответственно с севера, северо-запада и юго-запада. Не следует понимать это буквально: им не дано указаний наступать с трех сторон в направлении центра – Парижа; но угроза такого действия существовала; подобное распределение армий рассчитано на то, чтобы вывести из равновесия французского короля: одна из трех армий приближается к Парижу – к ней приковано основное внимание противника, а две другие действуют на своих направлениях почти беспрепятственно. Но планы Эдуарда идут еще дальше: привлечена четвертая армия – англо-фламандская. Небольшая по численности, она продвигается на юго-запад одновременно с королем, а он к этому времени высаживается где-то на северном побережье Франции. Эти две армии по мере наступления на столицу неприятеля приближаются друг к другу и, прежде чем главная французская армия их атакует, объединяют свои силы. Этот план по природе своей весьма честолюбив для войны в любые времена, но особенно для средневековой армии – она ведь не передвигается с большой скоростью, а если задействованы морские операции, этот план тем более сомнителен. Даже в наполеоновские времена на такую стратегию смотрели искоса, пока она не показала свою эффективность против корсиканца в Лейпцигской кампании 1813 года. Где собирался действовать Эдуард и чего он ожидал от своих планов – вопрос, на который мы никогда не получим ответа: английский король очень скрытен в словах и письмах, касающихся военных операций. Как раз перед кампанией 1340 года во Фландрии он приказывает задерживать всех иностранцев, пытающихся покинуть страну, пока сам не вернется. В данном случае его цель – Гасконь: он в первую очередь поможет графу Дерби, а попутно освободит Эгийон. Однажды он, возможно, намеревался действовать на юге, а если это так, мы опять сталкиваемся с очаровательным, но неразрешимым предположением – когда и почему он передумал. 6 апреля 1346 года он приказал войскам собраться в Портсмуте «для службы везде, куда бы он их ни повел»; но 6 мая сообщает церковным властям в Лондоне, что отправляется в Гасконь. Сделано это, очевидно, специально, с расчетом, что информация достигнет неприятеля. После того в соборе состоялась служба – молились об успехе экспедиции. Мы рассказали о планах, касающихся действий в Бретани и Гаскони; последуем теперь за армией короля.  Карта 8. Кампания Креси, 1346 г. В течение многих месяцев, предшествующих вторжению, продолжались постоянно прерываемые переговоры с Францией (при посредстве папы римского) о продолжении перемирия. Эдуард на этих переговорах едва сдерживался, и время от времени его поведение (как ни неприятно это для нас звучит) напоминало поведение... Адольфа Гитлера. Но в то время как король Англии не проявлял серьезности и использовал время, чтобы увеличить свои вооруженные силы, король Франции, слишком серьезный, делал то же. Кроме снаряжения большой армии, под командованием старшего сына, которую Филипп послал в Гасконь, он принимал различные меры, чтобы укрепить свои позиции на севере, в особенности собрать огромный флот в Ла-Манше. Делалось это для наступательных или защитных целей, никогда, похоже, не станет ясным. Вероятно, французский король рассматривал обе возможности. Что касается моральных принципов, то подготовка к войне под прикрытием заверений о мире – почти обычное явление повсюду на протяжении всей нашей истории. Агрессор всегда, очевидно, сделает все возможное, чтобы предотвратить усиление своего потенциального противника, который заботится о себе наравне с ним самим. Звучит казуистично, но, по крайней мере, свидетельствует, что Эдуард не хуже обычного командующего армией, собирающегося вторгнуться в другую страну. К началу апреля Эдуард собрал в Портсмуте и Саутгемптоне армию, вдвое превышающую по численности любую, когда-либо пересекавшую Канал, – приблизительно 15 тысяч; из них только 2 тысячи – тяжеловооруженные всадники, отборные войска. Сокращенное издание Фруассара осторожно сообщает, что король взял с собой «лучших» лучников (подробнее об этом – в приложении). Чтобы транспортировать эту армию, набрали флот из более чем 700 судов, собравшихся у Спитхеда и Портсмута, – все пространство тут сплошь покрылось палатками и шатрами: здесь французы вряд ли появились бы, в отличие, например, от Дувра или Маргита. Весь май и июнь с юго-запада дули противные ветры и флот никак не мог покинуть стоянку. Ветер, казалось, переменился 5 июля, и великая армада вышла в море, но неожиданно налетевшая буря вынудила ее возвратиться. Бросили якорь у острова Святой Елены, молились Богу о ниспослании попутного ветра. Ждать пришлось почти неделю, удивительно, если бы боевой дух злосчастного войска, оказавшегося на много дней взаперти, как моллюски в раковинах, не пострадал. Эдуард 11 июля снова отдал флоту приказ сниматься с якоря и следовать в открытое море; достигнув его, разрешалось распечатать приказы относительно места следования. Когда земля скрылась за горизонтом, приказы объявили: к всеобщему удивлению, местом назначения в них значилась не Гасконь, а Нормандия, приземление на полуострове Котантен, у Сен-Вааст-ла-Хог, в 18 милях к востоку от Шербура. Естествен вопрос, почему Эдуард выбрал именно это место. Ответ обычно такой: король просто последовал совету Годфруа д'Аркура, французского барона, высланного из своего родового поместья Сен-Совер-ле-Викомт. Жаждущий мести, д'Аркур без колебаний переходил к врагам короля и согласился служить под английскими знаменами в Нормандии. Измена, казалось бы, но стоит помнить, что инстинкт национализма не так развит в те дни и Эдуард многими расценивался как законный король Франции – ведь Нормандия в течение двенадцати столетий английское владение. Д'Аркур, знающий территорию на всем протяжении Котантена, просто ценный гид, ничего более. Кроме того, множество принадлежащих к аристократии жителей Котантена согласились притязания английского короля считать законными. Плюс к этому Котантен ближе всего к острову Уайт, и почти все суда, плывущие во Францию, пытаются подойти к этому полуострову, в особенности во время летних штормов. Возможно, однако, Эдуард, выбирая Котантен как место высадки, имел и другие, более глубокие стратегические причины. Шербур и Гент на одинаковом расстоянии от Парижа; Гент стал главной базой, откуда «три города» – Гент, Брюгге и Ипр – начинали свою операцию. Две линии, Шербур – Париж и Гент – Шербур, образуют прямой угол. Таким образом, если Париж – главная цель, Филиппу VI приходится иметь дело с двумя противниками, далеко стоящими друг от друга, но равно отдаленными от него. Сближаясь, они непременно соединятся у Парижа – ему трудно так распределить свои силы, чтобы успешно противостоять каждому. Что касается французов, Филипп незадолго до этих событий достиг известного дипломатического успеха: на время заманил на свою сторону увертливого герцога Брабантского и на всю кампанию – Иоанна Геннегауского. Последний как союзник французского короля принимал участие в сражении при Креси. Не волнуясь за исход борьбы во Фландрии, Филипп решил сконцентрировать основные силы своей армии для борьбы против английского нападения. Войска его передвигались очень медленно, он пытался помешать высадке англичан с помощью флота, специально для того собранного в Ла-Манше, но совершил роковую ошибку, рассеяв суда по побережью, так что им не удавалось больше эффективно оборонять французский берег. Как заметил Фридрих Великий (так считали и Наполеон, и Уинстон Черчилль) , «пытаетесь везде защищаться – везде будете слабы». Французский флот и был всюду слаб – действовал крайне неэффективно, позволив англичанам без всяких помех высадиться на свою землю. Тем временем французская армия собиралась в окрестностях Парижа; сведения об этом, однако, крайне скудны. НАЧАЛО КАМПАНИИАнглийская экспедиционная армия пересекла Канал настолько быстро и беспрецедентно, что французские суда не подошли в нужный момент, – уже на следующий день после отплытия, 12 июля, королевский флот встал в гавань Сен-Вааста. Первое, что сделал Эдуард, ступив на землю, – посвятил своего сына, принца Уэльского, и нескольких его товарищей в рыцари. На то существовали свои причины: принцу предстояло командовать авангардом; 16 лет – обычный возраст, когда принцу поручали командование армией. Помимо королевского принца, при армии находились граф Уорвик (маршал), Нортхемптон (констебль[73]) и сэр Ричард Телбот; большинство баронов Англии, достигших военного возраста и не задействованных на других театрах войны, также находились при армии. Эдуард решил на первом этапе отправиться к Руану – самая короткая дорога к Фландрии, поскольку Руан – самый ближний город на Сене, через который есть мост. Кроме того, маршрут пролегает вблизи моря – флот обеспечит подвоз средств. Наконец, путь этот подходит к самому Парижу. В то время как штаб армии 13 июля установлен на расстоянии трех с половиной миль в глубь страны, в Марселине, армия и снаряжение выгружались в порту. Потратив чуть более пяти дней на организацию (период достаточно короткий), армия 18 июля 1346 года отправляется в свое рискованное предприятие, а флот следует параллельно ей, вдоль побережья. Пройдя той же ночью 9 миль на юго-запад, она достигает Валона и занимает его без сопротивления. На следующий день после длительного 16-мильного марша войска подходят к Сен-Ком-дю-Мону, в 3 милях от Карантана, захваченного на следующий день. Жители разобрали мост через Дув, недалеко от города, но не учли, что при армии Эдуарда есть опытные люди, которые быстро его починят. Армия 21 июля выходит в путь к Сен-Ло; дорога очень трудна: предстоит преодолеть 15 миль по болотистой низменности и перейти реку Вир. Мост через реку, в 4 милях от города, у Понт-Эбера, разрушен. Король приказывает армии остановиться, а своим солдатам – починить мост. Работая непрерывно всю ночь, сделали мост проходимым к рассвету. Похоже, Эдуард все предусмотрел и захватил с собой специальное оборудование для ремонта мостов. Сен-Ло достигли на следующий день – 22 июля. Котантен теперь позади, а дорога на восток, на Кан, длиной 26 миль, открыта. Сопротивление незначительно, – армия без трудностей совершала свой марш; единственное, что мешало ей, – собственное ее поведение. Англичане проходили через старое родовое имение нормандских королей; вся Нижняя Нормандия, по которой прошла английская армия, разорена грабежами и поджогами. Какого же военного преимущества думал добиться Эдуард такими средствами? Ответ один: все происходило вопреки его приказам. Конечно, в каком-то смысле он смотрел сквозь пальцы на мародерство: это отвечало правилу времени – армия живет за счет страны, где находится; так поступали все армии, даже много столетий спустя. Король не одобрял, однако, преднамеренного разбоя и поджогов; Майкл Нортбург, писавший домой несколько дней спустя, сообщал в своем письме, что «большая часть города (Карантана. – А. Б.) сожжена вопреки желанию короля». Беззаконные действия и перегибы частично объясняются, по мнению Джеймса Макиннона, «дикостью уэльских и ирландских наемников – им чужды каноны рыцарства». Но есть, вероятно, и другое объяснение широко распространенных и явно бессмысленных поджогов. Английские солдаты в значительном числе прибыли с южного побережья, где недавно французские моряки совершили множество поджогов, – например, пострадали Портсмут и Саутгемптон. Англичане всего лишь осуществляли акт мести. Повлияло и то, что армия наступала широким фронтом и высшее командование не могло эффективно управлять ее действиями. Иногда, правда, случалось, что король использовал поджоги в военных целях; так, с удовольствием писал архиепископу Йоркскому, что флот его разорил и сжег все вдоль береговой линии – каждое судно на своем пути. Похоже, тут и месть, и соображения безопасности: французы, лишенные судов, не повторят набегов на гемпширское побережье. Больше мы не уделяем внимания поджогам и разбоям, – описывая их, летописцы чаще всего не разбирались, что происходило на самом деле. Приходится признать, что стране причинен значительный ущерб: жители, узнав о бесчинствах англичан, в страхе бежали из своих домов, и после этого грабежи еще распространились – ведь им никто не сопротивлялся. Оставив Сен-Ло, армия продолжала наступление фронтом шириной несколько километров; король двигался впереди, вместе с главными силами; правое крыло вел Годфруа д'Аркур, а левое – граф Уорвик. Главные силы 23 июля достигли Сет-Вана, в миле к юго-западу от Комона, в 14 милях юго-восточнее Сен-Ло; левое крыло наступало по прямой дороге к Кану, то есть прямо на восток к Комолену. На следующий день армия прошла только 5,5 мили и подошла к Тортевалю. Еще 8,5 мили преодолела 25 июля и достигла Фонтене. Почему армия эти два дня двигалась с такой малой скоростью – неясно. Возможно, отставал флот или Эдуард ожидал подхода французского короля и его армии. Если так, то он ошибался: Филипп был далеко. Фонтене всего в 10 милях от Кана, и Эдуард тем же вечером отправил туда священника с посланием для горожан: сдадитесь без сопротивления – вашей жизни и собственности ничто не угрожает. Предложение англичан высокомерно отклонено епископом города Байе, ненавидевшим англичан. Получив послание короля, он, чтобы воодушевить жителей, разорвал письмо и бросил злосчастного священника в тюрьму. Вызов брошен, но воинственный епископ предоставил защищать город графу д'Э и казначею графу Танкарвилю, а сам вместе со 100 всадниками и 200 генуэзскими лучниками заперся в замке. Не получив никакого ответа на свое мирное предложение, Эдуард на следующее утро, 26 июля, возобновил наступление, сгруппировав силы и разделив их на авангард, главную армию (со снаряжением) и арьергард. ЗАХВАТ КАНАСтарый город Кан, где так много английских построек и чья история непосредственно связана с Вильгельмом Завоевателем, был (и остается) расположенным необычным образом. В месте пересечения рек Одон и Орн последняя делится на два рукава, образующие остров. Северный рукав делит город на две части: старый город, на севере, и новый, на юге, непосредственно на острове, названный в честь церкви, на нем расположенной, островом Сен-Жан; замок – на северной стороне старого города. Ни старый, ни новый город не укреплены, но тот, что находится на острове, обладает естественной преградой в виде реки; кроме того, три моста Кана – Сен-Пьер, Бошери на севере и Милле на юге – защищены укрепленными воротами. Замок, в значительной степени построенный Вильгельмом I и Генрихом I, с рвом, вырытым по бокам стен, делает осаду без применения осадных машин бесполезной. В нескольких сотнях ярдов по обеим сторонам от старого города располагаются два монастыря: на восточной стороне – женский, на западной – мужской. Самый слабый сектор в Кане – старый город: за исключением северной стороны, где замок, и южной, где протекает река, он практически беззащитен. Эдуард резонно решает сконцентрировать все силы для первой атаки – против старого города, а штурм замка оставить на потом. Исходя из этого плана, авангард прежде всего овладел женским монастырем. Все остальные части, развернутые в три колонны, окружат старый город с северной и западной сторон. Армия занимает свои позиции, и король приказывает войскам отдохнуть и поесть после 10-мильного марша. Преимущество перевозки продовольственных и иных запасов вместе с главными силами становится очевидным: не надо ждать подхода продовольственных отрядов, следующих обычно за армией на значительном расстоянии. Вот все солдаты накормлены – времени около девяти часов. Тем временем жители старого города переселились в новый, а некоторые обитатели обоих городов бежали из Кана. Штурм теперь не только неизбежен, но необходим, и король на него идет.  Карта 9. Кан в 1346 г. Главный удар направлен против двух мостов, Сен-Пьер и Бошери, находящихся на расстоянии 200 ярдов друг от друга. Уорвик нападает на Бошери, поддержанный контингентами Нортхемптона и Ричарда Телбота. Но на этом участке сильная оборона, и они мало чего добиваются. На другом мосту сопротивление неприятеля сломлено, и англичане входят в город. В то же самое время остальные отряды атакующих находят брод на реке, переправляются и вступают в город. Нормандцы, защищающие мост Сен-Пьер, увидев неожиданно появившихся англичан в своем тылу, спешно отступают. Это позволяет отряду Уорвика войти в город и захватить оставшиеся ворота, вместе с их защитниками – графами д'Э и Танкарвилем. (С помощью подобного маневра мост Сен-Пьер захвачен снова семьдесят четыре года спустя – Генрихом V.) В это же время отрядами, не вошедшими в город, взяты французские суда – на них переправились через реку. Вскоре весь гарнизон бежал, и англичане полностью заняли город. За время, пока происходил этот штурм, гарнизон замка, находившийся в 300 ярдах от места событий, не предпринял ни одной атаки, чтобы помочь горожанам, и даже не нанес ни одного отвлекающего удара для их спасения. Обороняющие замок идеально расположены для этой цели, – можно только предполагать, что Эдуард, ожидая таких действий, принял контрмеры, но нам, к сожалению, ничего о том не известно, поскольку письменных свидетельств не сохранилось. Флот англичан также сыграл большую роль в захвате Кана. Армия, как описано выше, совершала марш на восток по направлению к городу, а флот не отставал от нее и, идя вдоль побережья Нормандии, сжигал и разорял все на своем пути. Достигнув устья Орна, где стоял город Уистреам, флот направился вверх по реке к Кану и достиг его примерно в одно время с армией. Возможно, одновременное прибытие преднамеренно, но вообще-то такую синхронность действий сухопутных и морских сил запланировать и выполнить сложно (что доказала еще сто пятьдесят лет до того попытка короля Иоанна освободить Шато-Гайяр). Прибытие флота, случайное или нет, очень помогло: 30 французских судов, стоящих в порту или возле него, поочередно захвачены совместными усилиями английских моряков и пехотинцев. Кроме того, военнопленные, добыча и раненые (в том числе граф Хантингдон) отправлены на этих судах домой[74]. Все они возвратились в Англию на специально выделенных кораблях. Военнопленными оказались те, кто спасся и предложил за себя выкуп: в те времена жителей, отказавшихся сдаваться при штурме, не щадили. Мародерство тоже не обошло Кан стороной – оно в традициях времени и особенно потрясало своим размахом, когда жители побежденного города бежали из него: в тот день погибло около 2500 французов. Армия оставалась в Кане пять дней. Эту остановку не столь легко объяснить или оправдать, как остановку в Сен-Ваасте. Конечно, она необходима, чтобы восстановить свои ряды, отправить больных, раненых, военнопленных и добычу; найдено изобличающее Филиппа VI письмо: в 1338 году он предписывал горожанам готовиться к вторжению в Англию. Да и армии требовался некоторый отдых – после длительного морского путешествия она за девять дней совершила 82-мильный марш. В то время как основные силы отдыхали, англичанам сдался город Байе, до того обойденный[75]. НАСТУПЛЕНИЕ НА ПАРИЖК 31 июля все готово, чтобы продолжать наступление. Двигаясь с постоянной скоростью на восток, армия в тот же день, пройдя 8 миль, приблизилась к Троарну и к 1 августа, после 10-мильного перехода, достигла Рюмения, а 2 августа, покрыв почти такое же расстояние, подошла к Лизье. Продолжай армия двигаться в том же направлении, она вскоре пересекла бы Сену на полпути между Руаном и Парижем. Направление ее движения в то время всецело зависело от контрдействий французской армии и от наступления фламандских союзников; рассмотрим действия этих двух армий. Филипп знал, конечно, о вторжении англичан, но не предполагал, где оно произойдет, и потому самым разумным счел оставить армию в центре, в Париже. Весть о вторжении он получил в замке Бекосо и немедленно решил вернуться в столицу. На второй день английского наступления, 19 июля, достиг Венсенна; три дня спустя направился в собор Сен-Дени за священной Орифламмой, с тем чтобы она сопровождала армию в походе против захватчиков[76]. Французский король, очевидно, предполагал, что союзники будут наступать на Руан, столицу Нормандии, и направился именно туда. Со своей армией (о численности ее у нас нет никаких сведений) он достиг Руана 2 августа, в тот же день англичане вошли в Лизье. Теперь противников разделяло расстояние 40 миль; французы занимали стратегическую позицию, расположившись в линию между двумя противниками и владея главной переправой через Сену, шириной примерно 300 ярдов. Даже сейчас трудно критиковать стратегию Филиппа: он правильно рассчитал маршрут Эдуарда и действовал соответственно. А что же в это время предпринимали фламандцы? Чтобы ответить на этот вопрос, возвратимся к событиям 24 июня. В тот день в Генте состоялась встреча «трех городов», Гента, Брюгге и Ипра; на ней приняли решение присоединиться к союзу с Англией и действовать где она прикажет. Исходя из стратегической задачи, Эдуард направил к союзникам небольшую экспедицию – 600 тяжеловооруженных всадников и 600 лучников – под командованием сэра Хью Гастингса, Джона Молинеукса и Джона Малтраверса. Этот отряд, на 20 судах, высадился 16 июля во Фландрии и присоединился к фламандской армии в Генте. Объединенную армию возглавил граф Фландрии Генрих. В то время как Эдуард совершал марш к Лизье, фламандская армия 2 августа, вероятно, вышла навстречу ей из Ипра. План Эдуарда предусматривал, как мы помним, объединение этих двух армий, до того как превосходящий по численности противник приблизится к одной из них. Но Ипр в 190 милях от Лизье, и на пути союзной армии две огромные реки – Сена и Сомма. Самый короткий путь для фламандской армии – через Аррас и Амьен; продвигайся обе армии в одинаковом темпе, там они и встретятся. Объединившись, союзная армия с большой надеждой на успех обратит силы против главных французских. Этот честолюбивый план вполне осуществим. Главная трудность для союзных армий, конечно, поддержание связи; из сообщений следует, что армии имели информацию о продвижении друг друга, но, скорее всего, данные, получавшиеся ими, приблизительны и неточны – ведь связь осуществлялась морским путем. Английская армия, как уже упоминалось, достигла Лизье 2 августа; там она осталась еще на сутки, а к Эдуарду приехали два кардинала, посланные папой римским, с тем чтобы заключить мир. От них, скорее всего, английский король и узнал о местонахождении французской армии. Переговоры не увенчались успехом, и Эдуард 4 августа продолжил свое наступление, покрыл 16 миль и той же ночью достиг Ле-Тей-Ноллана. На следующий день армия прошла еще больше – 19 миль; маршрут пролегал через Бриенн, той же ночью достигли Нейбурга. В воскресенье 6 августа главные силы остановились, а разведку под командованием Годфруа д'Аркура направили к Руану, в 23 милях к северо-востоку. Французский король назначил ответственным за оборону Руана графа д'Аркура, старшего брата предателя Годфруа. Граф прорыл рвы в южных предместьях города и послал вперед для разведки небольшой отряд, вступивший в бой с отрядом Годфруа. Тот, получив нужные сведения, отошел назад к главным силам. Если Эдуард когда-либо и желал пересечь Сену в Руане (что маловероятно), теперь он понял, что это невозможно. Оставалась одна дорога – пересечь реку вверх по течению, между Руаном и Парижем. Его предыдущее наступление предполагало именно это. Однако вместо того, чтобы продолжать идти прямо и выйти к реке возле Гайона, Эдуард 7 августа резко повернул налево и после 11 -мильного марша достиг реки у Эльбефа. Совершив этот удивительный марш, он оказался на расстоянии всего 12 миль от главной французской армии, но рассчитывал на стремительность – пересечет реку незаметно и без трудностей. Однако как раз это ему и не удалось – мост разрушен, – и 8 августа ему пришлось еще продвинуться вверх по течению в поисках места для новой переправы. Пон-де-Ларш – первый пункт на пути, где можно пересечь Сену, но и там едва ли это удалось: город, где находится мост, окружен стеной и основательно укреплен (и семьдесят лет спустя Генрих V считал его неприступным). Река Эр соединялась с Сеной к востоку от Пон-де-Ларша; миновав 9 миль, армия подошла к Сене возле Лери. Согласно «Большим французским хроникам», Эдуард, проходя Пон-де-Ларш, получил от Филиппа вызов на личный поединок и послал ответ: он сразится с ним под стенами Парижа. Чего хотели добиться этим оба короля, трудно сказать; причина, побудившая Филиппа к вызову, скорее всего, психологическая: за семь лет до того он отклонил вызов Эдуарда, – верно, его мучила совесть, а вдобавок, не исключено, до него доходили едкие насмешки двора, – надо «смыть с себя пятно позора». Если так, Эдуард явно понял это; завоевав на континенте репутацию храброго воина, он имел мало шансов остаться в живых, сразись с ним Филипп. Дуэли по обоюдному желанию не состоялось; ответив на вызов предложением сразиться у стен Парижа, Эдуард, скорее всего, намеревался ввести противника в заблуждение: пересечет Сену в другом месте – не пойдет в сторону французской столицы, а если его ответ побудит Филиппа поспешить назад к Парижу – тем лучше. Английская армия 9 августа совершила долгий, 18-мильный марш вдоль реки, к предместьям Вернона, – искала переправу, обошла Лувр (разграбив его) и миновала Гайон (замок, который захватила); все мосты оказались или разрушены, или защищены. Французская армия, знавшая о движении противника и наблюдавшая за ним с линии холмов на северном берегу реки, двигалась параллельно англичанам, несколько миль – той дорогой, которой за сто пятьдесят лет до того войска короля Иоанна шли на освобождение Шато-Гайяра, но, вероятно, так и не сумела переправиться у Ле-Андели. Вернон так защищен, что нет смысла штурмовать его: в такой момент рисковать жизнью англичан очень опасно, и армия разбила свои биваки южнее города. День 10 августа провела точно так же, как предыдущий, – на марше, с той лишь разницей, что он вдвое короче. Наступившую ночь войска провели в Френезе, внутри излучины реки Мезон; 11 августа покинули стоянку и совершили 13-мильный марш через Мант к Эпону, – подошли к другой излучине Сены. Уорвик и Нортхемптон попытались пересечь реку посередине этой излучины, но опять неудачно. Тогда решили продвигаться к Эквиллю, в 5 милях от нее. Непродолжительность этого марша, вероятно, объясняется задержкой из-за операции при Мелане: пока эта проблема не решена, остальная часть армии едва ли продвинется дальше возможного пункта переправы. Пройдя 6,5 мили, армия 13 августа подошла к Пуаси, – мост здесь разрушен, но с противоположной стороны слабо охраняется. Филипп со своей главной армией вернулся в Париж. Удался ли обман Эдуарда? Английский король молниеносно воспользовался ситуацией: его солдаты пересекли реку на лодках, изгнали с моста охрану, и плотники и минеры стали его ремонтировать; работали день и ночь – ведь от этого зависит судьба армии и собственная жизнь. Не ограничившись этим мостом, Эдуард, как говорят, приказал построить поблизости еще несколько (хотя «Acta Bellicosa», подробно излагая действия англичан в той кампании, не упоминает об этом); бездеятельность французов трудно понять. В действительности 14 августа значительные силы приблизились к мосту, и некоторое время там продолжалась жестокая схватка, но Нортхемптон сумел отбить натиск врага, перейдя через деревянную балку, поддерживаемую двумя столбами длиной 60 футов и шириной 1 фут, и убив при этом 500 человек. Мост чинили три дня, и за это время произошло два важных события. Первое – английский король послал принца Эдуарда к юго-западным предместьям Парижа с поручением сжечь все близлежащие деревни, что тот и сделал, включая Сен-Клу, – это окончательно запутало неприятеля. В результате этих действий Филипп не знал, что же ему предпринимать; постоянно перемещался из одной части города в другую – из Сен-Жермен-де-Пре на запад, из Сен-Дени на север, из Энтони на юг, – но никак не мог найти истинного местоположения главных английских сил, а они стояли у Пуаси. Второе событие – Филипп отправил Эдуарду письмо с предложением сразиться, но на этот раз не им между собой, а армиям, на взаимно выгодной местности. Но желал ли Филипп этой битвы? Эдуард помнил, что случилось после подобного вызова во Фландрии, и, естественно, сомневался в искренности этого предложения. Похоже, он последовал примеру Филиппа – с презрением отнесся к посланию противника, – но, видимо, не дал немедленного ответа и пересек вместо этого отстроенный мост. Тем временем парижане с каждым днем все больше ожесточались против французской армии: в несколько раз превосходит по численности английскую, а ничего не предпринимает против нее, отдыхает, а городские предместья пылают. Вероятнее всего, второе письмо Филипп написал Эдуарду под нажимом общественного мнения, – фактически чтобы «спасти репутацию» французского короля. А где находилась тем временем союзная фламандская армия? Вероятнее всего, 2 августа под командованием графа Генриха Фландрского она отправилась, как упоминалось выше, из Ипра (хотя летописец Ли Мюси не говорит так определенно). Армия наступала через Байель (так знакомый нашим войскам в войне 1914 – 1918 годов) к реке Лис. После столкновений с неприятелем у Эстера, Мервилля и Сен-Венана (взятого и сожженного союзниками в отместку за то, что французы повесили одного англичанина) достигла 14 августа Бетюна и осадила его; английская армия уже стояла у Пуаси. Вряд ли Эдуард располагал достоверной информацией о движении фламандской армии, но, несомненно, общее представление о том, в каком направлении она наступает, имел. Бетюн на расстоянии 125 миль от Пуаси; обе армии, идя навстречу друг другу и проходя в день по 10 миль, через неделю непременно встретились бы. Амьен на полпути между ними, и при благоприятных условиях они соединились бы вблизи этого города. Но вероятнее всего такое развитие событий: английская армия двигалась быстрее и пересекла Сомму еще до встречи с фламандцами, то есть, достигнув Амьена, скорее всего укрепленного, англичанам пришлось бы еще ждать союзников; то же самое касалось переправы через Аббевиль, в 28 милях северо-западнее. Поэтому Эдуард решил переправиться в местности между этими пунктами, где имелось по меньшей мере три моста через непроходимую вброд Сомму. НАСТУПЛЕНИЕ К СОММЕВ день Успения Богородицы, 15 августа, все военные действия по приказу Эдуарда прекратились, но на следующий день английская армия пересекла построенный мост. Подразделение принца Эдуарда, возможно, оказалось на другом берегу уже предыдущим вечером; армия шла маршем на север быстро и по прямой дороге – удивительно для того времени. Англичане покрыли не менее 68 миль по прямой, отклоняясь от нее не более чем на 1,5 мили. Насколько мне известно, этот марш не имеет аналогов в военной истории. Как Эдуард сумел вести армию таким прямым путем, не располагая картами, останется, видимо, тайной: после того как армия продолжила наступление к северу от Сены, д'Аркур больше не мог быть гидом. Эдуард не только совершил марш быстро, но и усыпил бдительность неприятеля, не ответив на вызов Филиппа до конца первого суточного перехода, в Гризи, – 16 миль к северу от Пуаси и столько же от Сен-Дени. Письмо Эдуарда написано с сарказмом, почти в шутливой форме, – его с натяжкой можно назвать учтивым. «Большие французские хроники» клеймят поведение английского короля как обманчивое – таким оно и было. Один из принципов военного искусства – обман противника, но монах аббатства Сен-Дени, конечно, несведущ в этих принципах. Эдуард обманул Филиппа и выиграл этим по крайней мере один суточный переход в гонке к Сомме. Успех его оказался больше, чем он ожидал, поскольку Филипп не стал сразу его преследовать. Когда до него дошло письмо Эдуарда (возможно, 17 августа), он находился с главной армией в Энтони, на юге Парижа, каждый день ожидая нападения. Получив сведения о реальных действиях англичан, той же ночью отправился к Сен-Дени и только 18 августа начал марш к Сомме. Итак, Эдуарду удалось обмануть Филиппа; он имел два дня в запасе и к тому же двигался очень быстро, покрывая за первые пять дней в среднем по 14,5 мили. На этот раз грабежей и поджогов немного, – большая скорость не позволяла уделять время таким вещам, и войска удовлетворялись тем, что попадалось по дороге. Маршрут англичан пролегал в 2 милях западнее Бове; принц Уэльский пожелал его осадить, но отец его это запретил. Единственный город на их пути – Пуа. Несмотря на приказ короля, большой отряд 20 августа принялся штурмовать город, используя осадные лестницы. В тот момент главное для короля не сражения, а скорость. Позже действиям авангарда успешно противостоял контингент короля Богемии. Король этот – шлем его покрывали перья, – прекрасный военный, часто и успешно боролся против англичан. Эдуард 21 августа замедлил марш и прошел всего 6 миль, – по его подсчетам, он оторвался от неприятеля, теперь можно с облегчением вздохнуть и без спешки войти в этот день в Эрен. Это место идеально расположено для его цели: побыстрее переправиться через Сомму, – оно расположено на полпути между Амьеном и Аббевилем, в 5 милях к северу от реки, а дороги, исходящие из него, ведут к Пикиньи, Лонгпре, Лонгу и Пон-Реми, где также есть мосты через реку. Точность, с какой Эдуард преодолел 67 миль из Пуаси к этому городу, просто изумляет. Король Эдуард должен, кажется, быть вполне доволен сложившейся ситуацией. Но король Филипп с армией той же ночью уже на Сомме – в Амьене! Как он сумел так быстро подойти? Историки, и французские и английские, оставили без внимания этот поистине замечательный марш французского короля – самый замечательный военный подвиг мало разбирающегося в военном деле монарха. Факты говорят сами за себя: Сен-Дени он покинул 18 августа; уже 20 августа он в Амьене. Расстояние между этими городами 73 мили, то есть он проходил по 24 мили в день. Амьен, несомненно, то место, куда следовало двигаться, и он заранее приказал собрать ополчение к северу от Соммы, чтобы оно встретило его в этом городе. Его маршрут почти столь же прямой, как и у его противника: он наступал через Клермон и достиг его 18 августа, пройдя в этот день 35 миль. Для объяснения такой феноменальной скорости существует три версии. Первая: он, конечно, не выступил в поход лично ранее 18 августа, но заранее отправил часть своей армии. Вторая: сам он достиг Амьена 20 августа, а бoльшая часть его армии, возможно, подошла позже. Третья: не достиг Амьена 20 августа, – в документах значится, что он в тот день «около» Амьена, у Нанти, то есть фактически в 9 милях к юго-западу от Амьена. Составим на карте схему движения обеих армий: французы – в Клермоне, англичане – в 4 милях к северу от Бове, в 18 милях северо-западнее противника; французы достигли Нанти – англичане в Кампе, противников разделяет теперь всего 10 миль, а до Соммы каждой армии 8 миль. Но на следующий день французы – в Амьене, расположенном поперек реки, а английская армия – в 5 милях от реки, в Эрене. Психологическая победа на этот раз за французами, но воспользовались ли они ею? Стратегическая ситуация становилась все напряженнее. Расстояние между англичанами и фламандской армией сократилось до 55 миль; при благоприятных обстоятельствах они могли соединиться через два дня. Но ситуация как раз неблагоприятная: на пути огромное препятствие – река Сомма, с широкой болотистой долиной и многочисленными каналами, которые основательно защищены французскими войсками. Главная цель Эдуарда в тот момент: найти пригодное место для переправы; для решения этой задачи утром 22 августа на разведку отправлен отряд под командованием графа Уорвика; он подошел прямо к реке у Лонгпре, где оказался сильно укрепленный мост. Тогда отряд направился вниз по реке к мосту у Лонга – то же самое. Пройдя еще 4 мили к Пон-Реми, Уорвик столкнулся с отрядом короля Богемии. Возвратившись, сообщил, что ни в одном из предполагаемых пунктов переправиться нельзя. Подобное сообщение пришло и из Пикиньи, на полпути из Лонгпре в Амьен. Ситуация внезапно стала для английской армии критической: обувь сносилась, хлеба не хватает, войска питаются фруктами, зрелыми и незрелыми, что растут вдоль дороги (как во время французского отступления из-под Монса в 1914 году). Потеряно много лошадей, и рыцарям приходится ехать по ухабистым дорогам на лошадях, захваченных в ходе наступления. Армия, вне пределов досягаемости флота, не имеет информации о положении фламандцев. В то же время к французской армии в Амьен отовсюду стекаются подкрепления, доведя численность ее до подавляющего превосходства. Презираемый как военный соперник, Филипп перехитрил противника. Фруассар пишет: Эдуард III в тот момент охвачен беспокойством, – это утверждение лишь его догадка; тот же Нортхемптон отмечает, что английский король нисколько не тревожится, но и не желает рисковать, давая здесь сражение, решится на него только в крайнем случае. Он в проигрышной ситуации (как адмирал Джеллико в 1916 году) и может проиграть войну в один день; в случае поражения у его армии мало шансов вернуться в Англию. Эдуард той же ночью, поразмыслив, пришел к выводу, что пересечь реку между Амьеном и Аббевилем теперь не удастся, – решение довольно разумное. Действие, им предпринятое, поистину удивительно. На следующее утро, 23 августа, он совершил 8-мильный марш со всей своей армией на запад, в противоположном от реки направлении, и взял штурмом город Уазмон. Когда в 10 часов утра арьергард собирался оставить старые квартиры в Эрене, неожиданно прибыли новости: французская армия вышла из Амьена – Филипп вновь пересек реку! Квартирмейстеры энергично взялись за работу, но, очевидно, им не хватило времени, чтобы все упаковать и забрать с собой; французы, войдя два часа спустя в город, обнаружили явные признаки поспешного отъезда. Но почему Эдуард совершил марш в таком неожиданном направлении и тратил впустую время, штурмуя Уазмон? Так лиса, на которую охотятся, внезапно увидев куриный насест, останавливается полакомиться. Ключ в его последующих действиях: повернув направо почти под прямым углом, он совершил марш прямо к Ашо, в 8 милях северо-западнее, где и остановился на ночь. Таким маневром он убил двух зайцев: во-первых, «ложным» ходом ввел в заблуждение французского короля, считавшего теперь, что англичане не станут пересекать реку; во-вторых, уменьшил опасность быть замеченным гарнизоном Аббевиля, который непременно обнаружил бы его, пойди он прямой дорогой к Ашо. Преуспел он в своей хитрости или нет, на тот момент не так важно; главное, что беспокоило Эдуарда, – его неблагоприятная позиция. Вот он и решил, что в любом случае необходимо как можно быстрее пересечь Сомму, переправиться между Аббевилем и морем, – это показалось ему реальным; единственное, чего он не знал, – где именно ее пересечь: у него нет никаких сведений об этой местности. Река ниже по течению за Аббевилем, где король собирался ее пересечь, расширялась в русле почти до 2 миль. Преданный дАркур не в состоянии ничем помочь – армия действует за пределами его родины. Исходя из всего этого, король сделал единственно возможное: той же ночью вызвал к себе всех захваченных в тот день и обещал щедрую награду любому, кто сообщит достоверные сведения о возможных пунктах переправы ниже Аббевиля. Соблазненный этим посулом, некий Гобен Агаш (при упоминании его имени французов до сих пор разбирает злость) заявил, что есть брод у Бланштака – Белое Пятно, – где во время отлива уровень воды по колено; переправа идет от Сейневилля на южном берегу до места примерно в миле к северо-западу от Порта на северном берегу, длина ее 2 тысячи ярдов. Эдуард доверился этим сведениям и отдал приказания относительно завтрашней переправы. Тем временем Филипп остановился на ночь в Эрене, отправив один отряд на разведку к Аббевилю. БЛАНШТАКНа рассвете 24 августа английская армия отправилась в свое отчаянное предприятие, двигаясь одной колонной. Уорвик вел авангард, состоящий в основном из лучников и сопровождаемый отрядом кавалерии; затем следовал обоз, а прикрывал армию лично король с арьергардом. Когда французский король узнал, в каком направлении движутся англичане, он пустился в погоню, но шансов догнать имел мало. До Ашо 14 миль, а самая короткая дорога до Бланштака почти 18 миль. Филипп, однако, отправил на северный берег, к переправе, отряд из 500 всадников и по крайней мере 3 тысяч пехотинцев, включая генуэзских арбалетчиков, под командованием Годемара дю Фе; к этим войскам могли еще прийти подкрепления из Аббевиля, в 5 милях оттуда. Король все еще надеялся, что помешает англичанам спастись. Английская армия прошла 6 миль в полутьме летнего рассвета, передвигаясь очень быстро; отдельные отряды, как сообщают, достигли брода на рассвете. Едва ли это так; в любом случае не было причин слишком спешить, – отлив начался только ранним утром, и требовалось по крайней мере четыре часа, чтобы перейти реку вброд. За это время вся армия сосредоточилась на южном берегу, напротив переправы, – арьергард охранял английское отступление. Только около 10 часов утра первый английский солдат вошел в воду. Скорее всего, первым пересек реку отряд лучников под командованием Хью Деспенсера. Перейти вброд реку шириной 1,5 мили – это беспрецедентно, и солдаты не встретили никакого сопротивления, пока до берега не осталось несколько сот ярдов. Когда они почти достигли противоположного берега, их встретил огонь генуэзских арбалетчиков; какое-то время они не могли ему противостоять и в результате понесли значительные потери. Английские лучники, несмотря на град летевших в их сторону стрел, упорно продвигались вперед и наконец достигли точки, откуда начали эффективную контратаку. Через несколько минут стрелы падали уже не только в воду, но и на берег – началась «артиллерийская дуэль». Небольшая переправа достаточно широка – в ряд могут выстроиться 11 человек, а остальные стреляют через голову стоящих перед ними. Английский «огонь» эффективнее: генуэзская стрельба с каждой минутой менее интенсивна. Атака неприятеля стихает, кавалерии под командованием Уорвика дан сигнал напасть на противника. Английские лучники становятся по краям брода, чтобы проехали всадники, и они с шумом медленно пробиваются к противоположному берегу. Несколько французских всадников вошли в воду, чтобы помешать противнику выйти на берег, в результате небольшая кавалерийская схватка – в таких условиях к ней не готовы ни кони, ни люди. Бой продолжался недолго (большинство летописцев уделили ему мало внимания); французы отступили, а Хью Деспенсер вывел своих рыцарей из воды на берег, – лучники прикрывали их наступление точным «заградительным» огнем. Войска Годемара дю Фе понесли существенные потери и, спасаясь, бежали в Аббевиль. Нортхемптон и Реджиналд Кобхэм, переправившись со своими отрядами через реку, преследовали неприятеля до самого Аббевиля. Англичане в тот день победили по всем статьям. Согласно одному отчету, французы потеряли не менее 2 тысяч человек, но весьма возможно, что эта цифра завышена. Из-за их стремительного бегства Годемара дю Фе позже обвинили в предательстве – без всяких оснований. В то время как Нортхемптон мчался направо, к Аббевилю, Хью Деспенсер – налево, напав на Ноелль, в 2,5 мили вниз по устью, и далее прошел в том же направлении еще 5 миль, до Кротуа. Быстро осадил город, сжег большое количество судов, стоявших неподалеку, и с триумфом возвратился к главной армии. Обратимся теперь опять к Бланштаку; когда в реку, которая стала намного глубже, вошли последние английские транспортные средства, переправы достиг авангард французской армии под руководством короля Богемии. В результате ожесточенной схватки французы захватили часть обоза и группу солдат, но основная доля драгоценного груза со стрелами, под которыми лежали странного вида железные трубы, им не досталась. Пока все это происходило, «хвост» арьергарда оказался в реке; уровень ее после прилива поднялся, и после боя преследовать неприятеля уже не стоило. Да возможно, Филипп и не пытался, хорошо помня судьбу армии фараона, пересекавшей Красное море. В любом случае авангард французских войск ничего не сделал бы, разве что захватил нескольких отставших, – преследовать через брод слишком опасно. Отозвав свои передовые части, Филипп вернулся на ночь в Аббевиль; столь близкая добыча снова бежала. Англичане совершили невозможное – сами не верили в свой невероятный успех: все обстоятельства складывались против них. Рассмотрим, что им мешало. О намеченных действиях знал противник, – значит, нет убежища или защиты; препятствовала река, – в воде по пояс, они отличная мишень для генуэзских арбалетчиков; неудобно справляться с луками, пострадавшими от воды, с ослабленными тетивами; кавалерия бессильна эффективно действовать – кони спотыкались в мутной воде, а там, где глубина увеличивалась, уходили под воду; итак, англичане, выходя на берег в полном беспорядке, не могли оказать достойного сопротивления сильному отряду пехоты. Троих англичан хватило, чтобы задержать целую датскую армию в Малдоне; 3 тысяч французов оказалось недостаточно, чтобы помешать англичанам переправиться у Бланштака. Ричард Уинкли, который пересек реку, писал домой: «Событие потрясающее для тех, кто стал его свидетелем». В нашей военной истории немного примеров, когда армия, не имея практически никаких шансов на успех, выигрывает сражение. Английская армия, перейдя 24 августа Сомму, оказалась в безопасности – никакое препятствие не отделяло ее от фламандских союзников. А где же находилась их армия? По неприятному совпадению в момент, когда войска Эдуарда успешно пересекали воды Соммы, войска Генриха Фландрского прекратили осаду Бетюна и возвращались к Мервиллю. О том, как это произошло, мы знаем мало; ясно примерно следующее. Генрих Фландрский 14 августа (как сказано выше) осадил Бетюн, эффективно защищавшийся Годфруа д'Анкеном. Этот командующий 22 августа, узнав, что фламандцы, которые также осаждают Лиллер (на расстоянии 10 миль к северо-западу), испытывают трудности, а в Брюгге между военными и гражданскими постоянно идет спор, решил предпринять вылазку – и не ошибся в своем решении, попытка увенчалась успехом: у неприятеля сожжено большое количество палаток, а сам он вернулся в город почти без потерь. Эта весть привела в такое уныние фламандцев, которые не знали к тому же об успешном продвижении к ним англичан, что 24 августа они оставили свои позиции и отступили на линию реки Лис. Эдуард, конечно, не знал об этом неблагоприятном повороте событий, но появились три новых фактора, побудившие его одобрить битву со старым соперником. Во-первых, теперь он может, проиграв, отступить: дружественная Фландрия позади, и, пока он не позволяет Филиппу обойти себя, тыл англичан в безопасности. Во-вторых, он находится в Понтье, родовом имении своей бабушки, эту землю считает своей собственной и в любом случае не откажется от нее без борьбы. В-третьих, успех его армии, пересекшей Сомму перед лицом неприятеля, в тот религиозный век означал чудо; бог войны, очевидно, на его стороне, дело его оправдано в глазах Всевышнего, и тот не позволит ему проиграть. Боевой дух войск повысился, а вера в своего командира достигла апогея; с такими войсками можно «идти куда хотел и делать что хотел»; Филипп хочет битвы – он ее получит. Английская армия расположилась той же ночью в неизвестном для нас месте, в лесу около Креси, который охватывал широкую полосу земли к северу от Соммы. Французская армия, унылая и утомленная после длительного марша, разбила биваки у брода, на следующий день, 25 августа, во второй раз вернулась в Аббевиль, где и провела наступившую ночь. В тот же день англичане подошли к краю леса, в 9 милях к северо-востоку от Бланштака, в поисках подходящего поля для битвы, и приостановились, все еще в лесу, на берегу небольшой реки Мейе; за рекой – деревня Креси-ан-Понтье[77]. ПриложениеМАРШРУТ АНГЛИЙСКОЙ АРМИИНекоторые читатели вправе удивиться, с какой точностью описан маршрут Эдуарда. Но, чтобы его составить, всегда хватало материала. Монд Томпсон первым собрал в одно целое разрозненные отчеты. Хроника Джеффри ле Бейкера, написанная через несколько лет после этих событий, послужила основой, а детали и свидетельства очевидцев получены им из двух других источников; первый – «Журнал королевской кухни». Автор этого источника, очевидно, кто-то из прислуги, человек малограмотный, записывал все названия мест так, как их слышал там, где останавливалась на ночь королевская кухня. Названия городов и поселков записаны в большинстве случаев произвольно, многие звучат для нас смешно; отметим, однако, сравнивая этот документ со вторым источником (рукописью «Клеопатра», D. Ф. 170, и рукописью из «Собрания Кристи», ее Монд Томпсон не использовал), что этот автор всегда с точностью описывает передвижения короля. Последующие историки, кажется, доверяют расстояниям маршей, указанным Мондом Томпсоном. Моим расчетам они не соответствуют, поскольку почти во всех случаях завышают расстояние, прокладывая маршрут по карте, и занижают не прокладывая, – последнее, по-моему, преднамеренно. Невозможны, конечно, совершенно точные измерения, но существует закономерность: расстояния переходов обычно несколько длиннее, чем когда их прокладывают по карте. Поэтому, указывая протяженность маршей, я практически всегда в среднем увеличивал цифры, приведенные Мондом Томпсоном, почти на 2 мили. Единственный современный историк (насколько я знаю), полностью не принимающий схему движения английской армии, составленную Мондом Томпсоном, – Хилари Беллок: она отрицает двухдневную остановку в Эрене и переносит ее в Ашо, с 21 – 23 августа. Это совершенно противоречит военной вероятности, поскольку король желал пересечь Сомму между Амьеном и Аббевилем и вряд ли пошел маршем мимо этого участка реки, прежде чем попытался ее пересечь. Кроме того, и автор рукописи «Cotinian», и ле Бейкер соглашаются, что король два дня пребывал в Эрене, а с французской стороны это подтверждается «Хронографией». ЧИСЛЕННОСТЬ АНГЛИЙСКОЙ АРМИИБессмысленно приводить цифры, данные летописцами: современный метод – опускать их и доверять только письменным источникам того времени, вроде тех, где содержались списки военнослужащих, которым следует выплачивать жалованье. Уинкли, писавший спустя несколько дней после сражения при Креси, указал, что в нем принимало участие 17 тысяч человек, а учитывая потери со времени высадки во Франции, численность армии доходила примерно до 19 тысяч. Генерал Вротесли, написавший свой труд в 1898 году, после осторожного исследования определил общее количество как 19 428, чем подтверждается расчет Уинкли; эта цифра подвергнута разрушительной критике со стороны большинства исследователей, среди которых Дж.Э. Моррис, сэр Джеймс Рамсей и генерал Келер. Они утверждают, что цифру Вротесли, касающуюся валлийских отрядов, следует сократить на 3500, и даже без учета других выполненных ими исчислений количество английской армии приближается к 16 тысячам. Рамсей дает свою цифру – 10 100, – исходя из общего числа тех, кто указан в отчете о кампании, и тех, кому полагалось жалованье при осаде. Первая указанная им цифра – 10 123, а последняя – 31 294. Он уверен, что списки для выплаты жалованья оставались неизменны на всем протяжении кампании начиная с высадки, и далее говорит, что только одна треть этого числа участвовала в сражении при Креси. Но А.-Э. Принс пишет, что Рамсей не имеет никаких оснований это утверждать. На наш взгляд, чтобы оценить численность армии, недостаточно владеть информацией о количестве солдат, получающих жалованье. Дж.Э. Моррис показал, что некоторые солдаты не числились в этих списках, и в качестве примера приводит ошибку Вротесли, который неправильно указал численность как 600, а она составляла 1800, только из-за того, что основывал свои расчеты как раз на этих данных. Поэтому рассчитать точно количество английской армии невозможно. Сам Моррис больше склоняется к цифре 14 тысяч: 4 тысячи кавалерии и 10 тысяч пехотинцев. Помня об этой цифре и о приведенной Вротесли (исправленной) – 16 500, – попробуем вычислить, сколько судов потребовалось, чтобы переправить эту армию. Данные варьируются очень значительно; и, на мой взгляд, самое безопасное взять наименьшую цифру – 700 судов. Учитывая некомбатантов[78], лошадей и военные запасы, на каждое судно можно посадить не более 20 – 25 военнослужащих. Если на судах размещалось по 20 солдат, то общее количество армии 14 тысяч, по 25 – 17 тысяч; как раз эти цифры упомянули Моррис и Вротесли соответственно. Соглашаюсь с их выводами, но округляю в своем исследовании цифру до 15 тысяч, что не очень отличается от цифры, данной Уинкли (для Креси), чей труд служит наиболее надежным источником. ПОВЕДЕНИЕ АНГЛИЙСКОЙ АРМИИПриведенный далее отрывок заимствован мною из «Acta Bellicosa» («Собрание Кристи», рукопись № 270), переведен моим другом и пропущен большинством биографов, плохо относившихся к Эдуарду. Приказ, о котором пойдет речь, издан королем, когда он стоял в Валоне. Итак: «Самый умеренный король англичан, часто проявлявший милосердие к несчастному населению этой страны, выпустил приказ по армии: никто не должен поджигать города или поместья, грабить церкви и святые места, причинять вред пожилым людям, детям и женщинам в его французском королевстве, причинять вред любому человеку, если он не угрожал жизни или здоровью». И далее: «Любой, кто приведет мне виновного в этих преступлениях, получит награду – 40 золотых». Примечания:7 В 1314 г. дочь французского короля Филиппа IV Красивого вышла замуж за английского короля Эдуарда II; их сын – Эдуард III. 73 В Средние века констебль – член королевского совета; имел широкие судебные полномочия и обладал высшей военной властью (после короля). 74 Всего в Англию отправлено около 300 пленников, – их распределили по многочисленным замкам. Некоторых быстро выкупили, но большинство провели в плену много лет. Эдуард III не хотел, чтобы его пленники в короткий срок вернулись во вражескую армию. Графа д'Э уступили Филиппу в 1347 г. за 80 тыс. флоринов и отпустили во Францию только в 1350 г. под обещание собрать выкуп. Однако вскоре граф во Франции казнен, – выкуп, видимо, так и не уплачен. Танкарвиль пребывал в плену до конца 1348 г.; заложил несколько имений одному нормандскому аббатству, и оно уступило свои земли в Англии стоимостью 6 тысяч фунтов стерлингов английскому королю, а тот внес выкуп принцу Уэльскому, считавшемуся владельцем пленника. 75 Часть флота добровольно отплыла в Англию, – отсюда предположение, что Эдуард намеревался оставить армию и вернуться домой. На самом деле, и вернись он, кампания продолжалась бы. 76 Орифламма – штандарт французских королей (первоначально служил запрестольной хоругвью в соборе Сен-Дени), главнейшая воинская хоругвь королевских французских войск. Впервые взята из Сен-Дени Филиппом I; находилась в войсках до 1415 г., появилась в последний раз во время сражения при Азенкуре. 77 Во Франции несколько городов названы Креси, точно так же, как и Монсом. Гобен Агаш прибыл из Монс-ан-Вимо. 78 То есть людей, которые сопровождали армию, но не принимали непосредственного участия в сражениях, – это рабочие, медицинские работники, священники, повара. |

|

||

|

Главная | В избранное | Наш E-MAIL | Добавить материал | Нашёл ошибку | Вверх |

||||

|

|

||||