|

||||

|

|

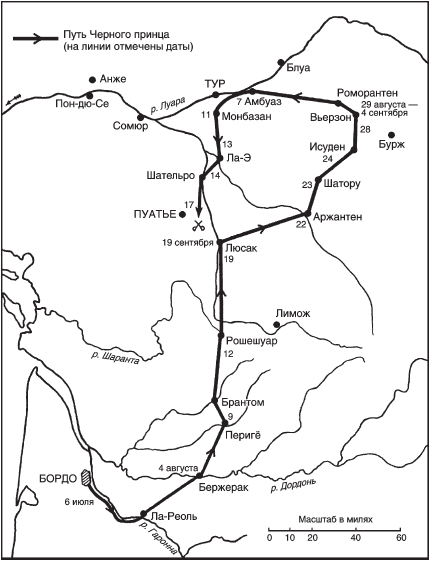

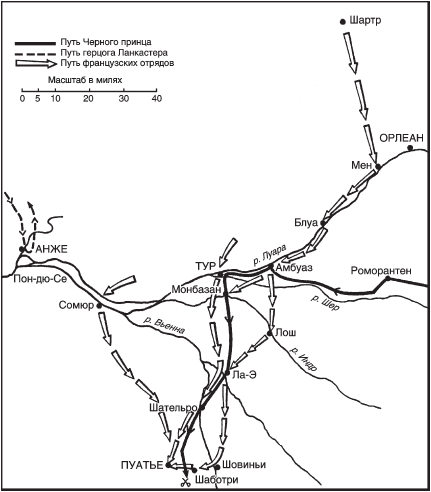

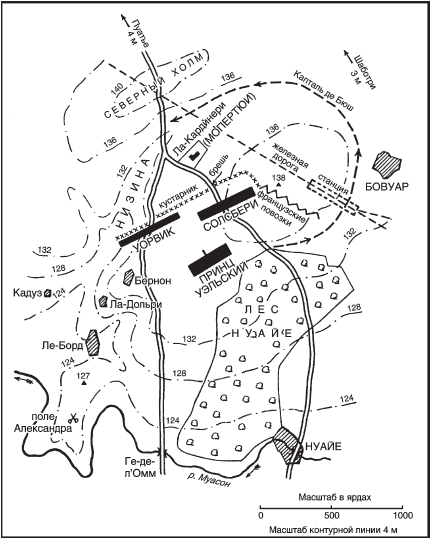

Глава 12ПУАТЬЕ Король Франции преждевременно снял осаду Бретея – получил сообщение, что Черный принц направляется к Парижу. Сообщение, по сути, верное: принц Уэльский и его армия шли не на французскую столицу, а к ней. Это часть другого плана, – обширные стратегические планы так любил строить Эдуард III, что и отличает его войну[134]. Для чего тогда Черный принц шел к столице? Английский король решил повторить план кампании Креси, так хорошо сработавший. По этому плану необходимо нанести по Франции два, а то и три одновременных удара в направлении Луары, где, как надеялся английский монарх, должны соединиться армии, выполняющие эти удары. Но ничего не сделано, чтобы синхронизировать эти планы: опыт показывал, что такое обстоятельство, как постоянно меняющаяся погода на море, делало такие планы нереальными. Вот и возлагали всю ответственность за выполнение плана на каждого командующего, а это подразумевало, что больших надежд на успех питать не стоит. Зато, выполняя главную задачу, часто достигали второстепенных целей: разоряли неприятельскую территорию, уничтожали врага на поле битвы. Первая часть плана – королевское вторжение через Кале, – как мы видели, сразу провалилась (если вообще к нему серьезно подходили), а вторую – вторжение из Бретани через Нормандию – Генрих Ланкастер отсрочил действиями в Нормандии. Но в середине июля Генрих перешел в Бретань – через несколько недель этот неутомимый солдат снова в боевой обстановке, совершает марш к Нижней Луаре. Наступление его проходит через южную Нормандию, где он захватывает сильный замок Домфрон и несколько других замков на границе Мэна. Отсюда идет на юг, к Анже, надеясь пересечь Луару к югу от этого города и присоединиться к силам своего племянника, принца Уэльского. Третья армия все еще в Гаскони, под командованием Черного принца. В течение весны 1356 года он расширил и защитил свой доминион; задача его облегчена поддержкой и участием гасконской знати (в предыдущей экспедиции она пыталась оставаться в стороне), сражавшейся вместе со своей свитой. Теперь ничто не препятствует английскому успеху. Когда принц вышел 6 июля из Бордо, его армия почти в два раза превышала ту, с которой он высадился в Аквитании. Остановившись в Ла-Реоли, принц решил положить конец участившимся в последнее время набегам д'Арманьяка: отделил примерно половину своих войск, почти все гасконцы, для защиты границ, пока отсутствует главная армия. Фактически действия д'Арманьяка носили оборонительный характер, но для принца это не так важно: отойдя на 200 миль от своих баз, он полностью уверен в их безопасности. К началу августа все готово, и англо-гасконская армия, численностью приблизительно 6 тысяч, выступила в свое второе знаменитое «шевоше». Для своего рейда принц использовал слово «шевоше» не случайно; оно очень широко по значению (французский словарный запас в те дни не так огромен) и обозначает три явления: во-первых, армия проходит огнем и мечом по вражеской территории и демонстрирует, что неприятель фактически вовсе не ее владелец; во-вторых, встречает и уничтожает армию неприятеля; в-третьих, к ней присоединяется английский король, или Ланкастер, или они оба где-нибудь на линии реки Луары. (Карта 14 поможет разобраться в том, как двигался принц.) Армия 4 августа прошла через Бержерак и легким шагом, примерно по 10 миль в день, – через Периге, Брантом, Рошешуар (оставив Лимож правее себя), Люсак (где нашел позднее свою смерть Джон Чандос), Шатору и Исуден. Путь через эти города выбран потому, что армия направлялась к Буржу, где, как предполагалось, находился граф Пуатье, сын французского короля. Но, как оказалось, в Бурже его не было, и армия продолжила свой путь, оставив этот город правее себя. В Вьерзоне начиналась граница французских владений (заканчивалась территория Аквитании), и Черный принц начал систематически разорять земли французского короля. Однако в Верхнем Лангедоке эти разрушения ограничились (как отмечает отец Денифле, чья реконструкция маршрута принца одобрена всеми) несколькими религиозными зданиями. На следующий день, 29 августа, впервые встречены французские патрули, посланные приближающейся армией короля Иоанна. Патрулям пришлось отойти назад, к замку Роморантен, где их и осадили англичане. Главный замок пал на следующий день, но башня держалась еще три дня. В конечном счете ее подожгли[135] и захватили. Кое-какие сведения получены от захваченных французов: король приближается, один из его сыновей – в Туре. Черный принц решил идти сразу в направлении Тура, совершив марш на запад вдоль правого берега реки Шер, в 40 милях от Луары, которой достиг у Амбуаза (17 миль от Тура). Французский принц, видимо, надеялся, что отец невдалеке, на северном берегу реки; конечная его цель как раз и состояла в том, чтобы присоединиться к нему; но перейти реку ему никак не удавалось – все мосты разрушены или крепко защищены, а сама река очень бурная, непроходимая вброд. Черный принц, остановившись в замке Монлуа, у реки, сконцентрировал все свое внимание на Туре. Авангард его армии, подойдя к стенам, обнаружил, что построены новые оборонительные сооружения и город защищен многочисленным и бдительным гарнизоном. При отсутствии осадных орудий, ввиду подхода французской армии попытка захватить город бесполезна; Черный принц вынужден ждать неподалеку в надежде, что принц Валуа выйдет и сразится с ним. Четыре дня английская армия ничего не делала – отдыхала и ждала. В принципе передышка необходима: войска прошли за тридцать два дня примерно 320 миль, в среднем по 10 миль в день, включая остановки. А те отряды, которые занимались грабежами и разорением территории, покрыли, конечно, еще большее расстояние. Но перспектива мрачная: широкая река непроходима, отовсюду приближается неприятель, с каждым днем все труднее заготовлять фураж, главная французская армия в пределах досягаемости, и хуже всего, что нет никаких новостей о местонахождении короля Англии или герцога Ланкастера. Очевидно, армия Черного принца не надеялась наступать дальше, пока одна или вторая северная армия не достигнет ее, а это теперь маловероятно. Тем временем обоз с награбленным стал очень богатым и растянутым; отряды врага, как сообщалось, пересекли реку выше и ниже Тура, а герцог Нормандский, если он действительно в Туре, не имеет, очевидно, ни малейшего намерения выйти из города и сразиться с англичанами. Так не разумнее ли обратиться лицом к дому? Понятно, что в те критические, беспокойные дни молодой принц долго размышлял, что предпринять. К 10 сентября он наконец решился; войскам отданы приказы: на следующий день выйти к Монбазану, в 12 милях южнее Тура. Принц выбрал именно это направление, возможно, потому, что он желал присоединиться к войскам герцога Ланкастера, что весьма обоснованно (об этом далее). ДЕЙСТВИЯ ФРАНЦУЗОВПришло время проследить действия французской армии. Мы оставили короля Иоанна в середине августа: он прекратил кампанию в Нормандии и вернулся к Парижу, чтобы предпринять шаги по отражению все возрастающей опасности с юга. К сожалению, французские хроники об этом периоде скудны и неопределенны; все, что мы знаем наверняка, – король приказал, чтобы большая армия сконцентрировалась в Шартре, куда он сам направился, прибыв не позже 28 августа. Его старая армия, должно быть, сформировала ядро новой. Операции в Нормандии фактически прекратились с переходом английской армии в Бретань. Новая армия, как никогда, пополнилась обширными ополчениями со всех частей страны, за исключением Лангедока, и по численности, возможно, превосходила любую, которую когда-либо имели французские короли. Во второй половине августа французские отряды спешили к Шартру, в то время как англо-гасконская армия неторопливо двигалась через сердце страны. В первые дни сентября король Иоанн отправляется к Луаре, получив сведения, что к ней приближается Черный принц. Армия его не полностью сконцентрирована, и сомнительно, была ли она вообще, – есть факты, что, когда он пересекал Луару в Блуа, 6 сентября, какие-то его отряды пересекали ее в Орлеане, Менге, Туре и даже Сомюре, – в последнем случае это, скорее всего, бретонские и нормандские контингенты; таким образом, армия рассредоточена на фронте ПО миль. Если король считал, что неприятельская армия находится где-нибудь в центре этой линии, такое рассредоточение войск либо чрезвычайно опрометчивый акт, либо стратегическая операция, то есть отряды действовали синхронно и скоординированно. Но синхронизация в те времена вряд ли возможна. Не исключено, однако, что Иоанн пересек реку у Блуа 10 сентября и на следующий день достиг Амбуаза, пройдя 21 милю. Следующие десять дней, несомненно, самый спорный промежуток времени во всей Столетней войне; чтобы читатель легче ориентировался в движении двух армий, здесь помещена карта 15. Источники в основном лишь озадачивают и противоречат друг другу; поэтому, пытаясь восстановить маршрут движения и проследить последовательность событий, я опирался главным образом на военную вероятность. Известный немецкий военный историк Дельбрюк начал исследовать источники сражения, но в отчаянии отказался от этой задачи, посчитав ее невыполнимой (Жан Фруассар сказал бы: очень жаль). Есть две главные проблемы: подготовка к битве и ход самого сражения при Пуатье. Первую можно разбить на несколько подпунктов: какова истинная цель Иоанна, когда он обходил фланги английской армии, и стремился ли Черный принц скрестить с ним мечи или пытался этого избежать? Для удобства изложим сначала точно установленные факты, а затем исследуем проблемы подробно. Установленные факты: в понедельник 12 сентября французы остановились у Амбуаза, англичане – в Монбазане. Во вторник англичане подошли к Ла-Э (30 миль), французы – к Лошу (24 мили). В среду англичане совершили марш к Шательро (17 миль), французы – к Ла-Э (16 миль). В четверг англичане приостановились, а французы совершили марш к Шовиньи (33 мили). В пятницу англичане продолжали стоянку; французы приостановились тоже[136]. В субботу 17 сентября англичане отправились к Шаботри, в 4 милях юго-восточнее Пуатье (18 миль); по дороге столкнулись с авангардом французов. Как объяснить эти марши и остановки? Две школы противостоят друг другу в этом вопросе, – для удобства назовем их английской и французской (это ни в коем случае не точные определения). Французская школа утверждает, что в течение этих дней Черный принц постоянно отступал от короля Иоанна, а тот благодаря первоклассному фланговому маневру обошел противника и был в состоянии отрезать его от путей к отступлению. Эти критики подчеркивают: принц, услышав в Шательро, что неприятель идет за ним по стопам и находится в данный момент в Шовиньи, поспешил отступить, оставив даже свой драгоценный обоз, то есть изо всех сил пытался ускользнуть из ловушки. Английская школа, напротив, говорит, что Черный принц не собирался ускользать от врага, а наоборот, искал с ним сражения, чем и объясняется его марш 17 сентября от Шовиньи к Пуатье. Большинство летописцев поддерживают французскую школу, и только трое – английскую; но эти три хроники самые достоверные источники, которые мы имеем. Кроме того, до отца Денифле, написавшего свою работу «Разорение церквей...» в 1899 году, два из этих источников (что кажется невероятным) неизвестны французским историкам, так что их приверженность французской школе очевидна и понятна. Эти источники – два письма, написанные принцем 20 и 22 октября, – мэру Лондона и епископу Уорстера соответственно. Есть также «Хроника» Джефри ле Бейкера де Суинброка. Оба источника утверждают, что принц искал битвы с французским королем и его марш от Луары к Пуатье как раз маневр для этого, а не отступление. Отец Денифле также одобрил эту теорию, но, как ни странно, за ним не последовали остальные французские историки. Профессор Таут и сэр Джеймс Рамсей – главные представители английской школы, хотя биографы Черного принца в общем стоят на стороне французской школы. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯТеперь подготовлена почва, чтобы тщательно рассмотреть намерения противников. Постоянно буду ссылаться на «Историю Карла V» Роланда Делашенеля: в целом она содержит самое детальное, полное и хорошо документированное печатное исследование; кроме того, точка зрения профессора Делашенеля в общем одобрена последующими французскими писателями, начиная с издания этой работы (1909) и до появления работы профессора Фердинанда Лота «Военное искусство и армии во времена Средневековья» (1946). Перейдем непосредственно к рассмотрению событий, происшедших с понедельника 12 сентября, когда английская армия приостановилась в Монбазане, а французская – в Амбуазе, в 20 милях к северо-востоку от нее. В тот день, как всегда, в английском лагере появились два кардинала с просьбой прекратить военное противостояние. Принц Эдуард, занятый множеством дел, хотя и недолюбливал кардиналов, вежливо принял их и объяснил, что не уполномочен договариваться о перемирии и им следует обратиться с этим предложением к его отцу – королю. В тот же день или 11 сентября он получил сообщение от своего «дорогого родственника» Генриха Ланкастера; преданный Ланкастер старался выполнять его инструкции. Мы располагаем лишь немногими деталями, но ясно, что он достиг реки Луары в Ле-Пон-дю-Се к югу от Анже, где также остановился. Дорого можно дать за информацию, которую получил принц; разумно предположить такое: Генрих попытался пересечь реку, но ему это не удалось. Соединись они действительно, где именно это произошло бы? На полпути между двумя армиями – Сомюр, он во вражеских руках, Ланкастеру надо искать другое место соединения. Это вынуждает его идти через Монтрей (дюжина миль к югу от Сомюра); продолжая идти этим путем, он встречает Черного принца на дороге или у Шательро. Возможно, именно это предложение и содержалось в письме принца. Свой марш он возобновил на следующий день, через Ла-Э к Шательро, и прибыл туда 14 сентября. Тем временем потерял контакт с французской армией; может быть, она остановилась в Ла-Э, в его тылу, – всего в 17 милях от него? Он тут же послал людей, чтобы выяснить это: сразиться с противником намеревался только после соединения сил с Ланкастером, но не желал терять его из виду. Еще 5 сентября предупредил свои войска: «подготовить доспехи» к предстоящему сражению, вот и остановился на следующий день, 15 сентября, в Шательро. Но почему и на следующий день остался на этой позиции? Это озадачило всех комментаторов и озаботило некоторых. Он все еще не знал местонахождения противника и, возможно, мог позволить себе остаться на прежнем месте еще один день. С другой стороны, если ждал новостей от Ланкастера, то чем дольше оставался бы на одном месте, в Шательро, тем скорее получил бы их. Неудивительно, что в течение двух дней никуда не отступал, но вечером второго дня, получив последние новости о французской армии, не мог больше оставаться на месте, если желал встретиться с противником. В противном случае тот в его отсутствие разорит Гасконь в отместку за опустошения Черного принца.  Карта 14. Кампании Пуатье В последних донесениях об Иоанне сообщалось, что он остановился в Шовиньи. Принц решил, что непосредственное место назначения французского короля – Пуатье, где сильный французский гарнизон; Иоанн может даже укрыться там, как в прошлом году в Амьене. Следует отрезать его от дороги в Пуатье или даже захватить, заняв позицию на дороге, через которую он пройдет! Наиболее вероятное и единственно возможное место для этого – на таком расстоянии, что его незаметно ни со стороны Шовиньи, ни со стен Пуатье. Это Шаботри – до него почти 30 миль. Освободившись от обоза, перейдя реку Клен и идя всю ночь и утро, можно к началу следующего дня достичь дороги из Шовиньи. Приказы немедленно отданы; обоз пересек мост через реку в течение ночи, и на рассвете 17 сентября марш начался. Обоз оставили следовать позади; авангард, пройдя вниз по Римской дороге к Пуатье около 12 миль, свернул с нее и пошел в направлении предполагаемого неприятеля. Захватывающая гонка – все положено на алтарь достижения главной цели. Ко времени, когда английский авангард достиг дороги Шовиньи – Пуатье, подошел французский арьергард, сразу вступил в бой с английскими латниками и потерпел поражение. В плен захвачено множество французов, включая и двух графов. Но король Иоанн избежал западни – он уже в безопасности в Пуатье. Английская армия стала испытывать нехватку продовольствия и воды, особенно воды; принц решил никуда не идти, подождать, пока подойдет обоз. Ночь англичане провели в лесу, у небольшой деревни Шаботри. Вот так восстановил я мотивы Черного принца, основанные на тех его действиях, что известны, и на собственных его заявлениях[137]. Относительно того, желал ли принц столкновения с королем Иоанном, Фердинанд Лот считает, что его действия и слова противоречат друг другу. Рассмотрим это; критическая дата тех событий – вечер пятницы: принц узнает, что противник в Шовиньи. Желая избежать столкновения с французским королем, вряд ли останется он два дня в пределах досягаемости. Скорее отправит обоз к Бордо и начнет туда отступать. Противник исчез; на второй день французы все еще не показываются; испугался ли принц? Два дня назад они у Ла-Э; а где теперь – не знает никто. В пятницу вечером, узнав, что король Иоанн достиг Шовиньи, в 20 милях от него, разве стал принц искать путь к спасению? Очевидно, что французский король присоединится к силам гарнизона Пуатье; значит, дорога Шовиньи – Пуатье, вероятно, во вражеских руках. Разве эта линия отступления не самая худшая? Не лучше ли идти на юго-восток, к Люсаку, а затем возвращаться домой той же дорогой, которой пришел; еще вернее – идти на юго-запад, оставив Пуатье левее себя, между собой и французской армией. Ответить на все вопросы можно, лишь согласившись, что Черный принц и его опытные генералы ненормальны. Ничего этого он и не сделал, так что, видимо, когда говорил мэру Лондона, что желает скрестить мечи с королем Иоанном, это была правда.  Карта 15. От Луары к Пуатье МОТИВЫ КОРОЛЯ ИОАННАРассмотрим теперь мотивы и полководческое искусство французского короля. На первый взгляд его марш к Шовиньи кажется естественным – он хочет обойти англичан и отрезать им отступление к Бордо. Но что-то и смущает, возникают вопросы. На каких основаниях он вычислял в Ла-Э, что обгонит англичан и выйдет им в тыл? Чтобы отрезать им пути к отступлению у Шаботри, его армии следует пройти более 45 миль через Шовиньи; английской армии, мы только что видели, – всего 30 миль. Как мог предсказать, что англичане два дня простоят в Шательро? Кроме того, английские войска – пусть они в худших условиях, ведь участвуют в кампании уже более шести недель, – привыкли к постоянным длительным маршам. Даже с двумя остановками англичане, как мы видели, почти выиграли гонку. Это первое, что трудно объяснить, как и то, в чем состояло «замечательное военное искусство» французского короля (слова одного современного биографа Черного принца). Затем, по общему признанию, король сделал быстрый и неожиданный марш к Шовиньи; но, если скорость для него важнее всего, почему он остался в Шовиньи и на следующий день? Есть два возможных объяснения. Первое: король утром в пятницу решил, что продолжать наступление у него не хватает сил и надо ждать подхода главных частей. Это, конечно, касалось пехоты – за четыре дня прошла 63 мили и, скорее всего, отстала от кавалерии. Второе: чем скорее наступал момент схватки с грозной, непобедимой английской армией, тем меньше король ее желал. Иоанн ни в коем случае не трус: истинный Валуа, он храбро сражался при Пуатье, но в прошлом его что-то указывает на нежелание прибегать к «последнему аргументу», по мере того как время для этого приближается. Есть, однако, совершенно противоположное мнение о том, что подтолкнуло Иоанна совершить фланговый марш. Быть может, совершая обход, он не имел агрессивного намерения, а просто собирался занять Пуатье прежде, чем англичане подойдут к нему первыми или вообще его остановят. Кстати, в пользу данной версии говорит много фактов. Для начала вернемся к событиям 10 сентября, когда французская армия пересекала Луару на 12-мильном фронте. Как удалось королю собрать разрозненные, находившиеся на далеком расстоянии друг от друга отряды на южном берегу реки? Взглянем на карту: английская армия – между ним и сомюрскими и турскими контингентами. Едва ли он ожидал, что они проскочат незамеченными между бдительными англичанами за последующие четыре дня. Значит, если эти войска должны принять участие в сражении при Пуатье, им следует идти к этому городу прямой дорогой, не пытаясь соединиться с ним и сопровождать его к Шовиньи. Он приказал бы им идти не в Шартр, а в Пуатье, где собраны бретанские и нормандские отряды (а мы знаем, что он имел во время сражения оба этих подразделения). Если все это так, его марш к Шовиньи объясняется следующим образом: он предназначался не для того, чтобы окружить и задержать отступление английской армии, а держать ее подальше от Пуатье, где стягивались французские силы. В пользу этого предположения говорит и тот факт, что безотносительно к его намерениям именно так и случилось. Французская армия в те критические десять дней распространилась на огромной территории, с минимальным управлением и связью между отдельными частями. Пример: спустя несколько часов после того, как англичане вышли из Шательро, в субботу утром, французский отряд подошел к этому городу по тому же мосту, в том же направлении (этот факт, кажется, озадачивает Делашенеля). Есть одно возражение: король желал первым войти в Пуатье, так зачем ему совершать широкий круг через Шовиньи, когда можно сократить угол через Пломартен и идти прямой дорогой, тогда он уже в четверг в Пуатье. Пусть ни одно из рассмотренных выше предположений не верно; обратимся тогда к точке зрения, высказанной одним французом: прибыв в Шовиньи, король какое-то время колебался, прежде чем решил что-то предпринять. Французские летописцы не помогут нам тут – не оставили никаких записей по поводу намерений короля; вопрос так и остается неразрешенным. По моему мнению, Иоанн своим обходным маршем пытался избавиться, уклониться от английской армии, пока полностью не собрал собственную в Пуатье. В пользу этой версии говорит, очевидно, и письмо принца мэру Лондона: «Король Иоанн направлялся со своей армией к Шовиньи, чтобы пройти к Пуатье; мы решили встретить его на дороге, по которой он намеревался вступить в Пуатье...» Черный принц делает определенное заявление относительно намерений короля. Не сказал ли ему об этом Иоанн, когда попал в плен! ВОСКРЕСЕНЬЕ 18 СЕНТЯБРЯВторой камень преткновения – само сражение при Пуатье. Был ли Черный принц атакован на позициях или во время отступления? Французская школа высказывается в пользу последнего, английская – наоборот. Как и раньше, чтобы выяснить правду, рассмотрим сначала, как развивались события, предшествующие сражению. Утром в воскресенье 18 сентября английские всадники отправились искать водопой для лошадей к реке Муасон, возле Нуайе, в 4 милях южнее Шаботри, в то время как маршалы стали изучать местность для расположения позиций рядом с рекой, в направлении Пуатье, в 8 милях от города. Возглавлял отряд Уорвик, следом шел отряд принца, в тылу – Оксфорд. У Нуайе через реку перекинут узкий каменный мост. Пока два отряда набирали воду на северном берегу, контингент Уорвика перешел мост и расположился на южном. Отряд Оксфорда, скорее всего, вышел к воде в Шаботри и рядом с ним, а затем двинулся к своей позиции. Там к нему после водопоя присоединились два других отряда; отряд принца вернулся по дороге, по которой шел к реке, а части Уорвика пересекли реку в 600 ярдах западнее от него (см. карту) и направились на левый фланг английской позиции. Тем временем два упрямых кардинала снова появились на арене. Обычно считается, что они провели день «в переходах между двумя армиями», но это едва ли правильно. Они прибыли из французского лагеря к Эдуарду; тот выслушал их слезные уговоры насчет примирения учтиво и терпеливо. В конечном счете согласился провести на нейтральной территории конференцию с участием делегатов обеих армий. Обсуждения проходили почти весь день, но окончились безрезультатно. Условия, предложенные королем Иоанном, слишком оскорбительны для принца; он не согласился с ними и опять, сославшись на то, что не уполномочен заключать перемирие, ответил: с этим предложением следует обращаться к его отцу. После этого (говорит один источник) небо окутал мрак и обе стороны устроились ночевать на своих доспехах, в пределах досягаемости полета стрелы, выставив на ночь необходимые дозоры. Ночью англичане провели военный совет: что предпринять, если король Иоанн отважится на следующий день на атаку. У них три возможности. Во-первых, перейти в наступление самим. Но это не входит в английские традиции; кроме того, ясно, что французская армия обладает большим численным превосходством, так что успеха ждать не приходится. Во-вторых, остаться на позициях; но противник, также оставшись на месте, постоянно наращивал бы силы, а принц – нет. В-третьих, отступать к Бордо. Такое движение рано или поздно все равно предстоит – больше не остается надежд на соединение с одной из двух английских армий севернее Луары. Не выгоднее ли спокойно, без спешки вывести с позиций обоз и добычу? На совете решили последовать третьему плану, если французский король на следующее утро не проявит никаких признаков нападения. Принц, однако, предпринял те же шаги, что и перед отходом из Шательро: переправил обоз с добычей через мост в Нуайе в течение ночи. ПОНЕДЕЛЬНИК 19 СЕНТЯБРЯРано утром кардинал Перигора снова навестил принца (вероятно, поместившего свою палатку на вершине горного хребта, откуда отлично просматривались французские позиции, находящиеся на расстоянии 1500 ярдов). Его острый глаз обнаружил постоянные перемещения во вражеском тылу: французы, очевидно, использовали неофициальное перемирие, чтобы подтянуть подкрепление и собрать отставших после поспешного марша. Его собственная армия построена и готова к действию. Любая дальнейшая задержка только в интересах французского короля. После этого принц, как говорят, обвинив кардинала в отстаивании интересов короля Иоанна, не пожелал его больше слушать и перемирию был положен конец – кости брошены. Принц обратился к своим войскам: он решил начать битву. Примечательно, что большую роль английский командующий отвел боевому духу, приказав своим командирам довести его речь до сведения каждого солдата. * * * Что касается событий до рассвета понедельника, их одинаково описывают обе школы, после этого они расходятся. Английская считает, что никакого отступления перед сражением не было и что вся английская армия оставалась на позициях, ожидая битвы, когда французы начали наступление. Французская утверждает, что на момент атаки отступление было, отряд Уорвика уже пересек реку, находился на ее южном берегу вместе с обозом и направлялся к Бордо. Роланд Делашенель, которого можно считать одним из представителей французской школы, утверждал, что, когда отряд Уорвика достиг южного берега реки, остальная армия также снялась с позиций и шла в направлении Ге-де-л'Омма. Это расхождение в точках зрения – результат известного отрывка из поэмы герольда о Чандосе: «Французские книги говорят (как и один отчет), что граф Солсбери... разбил [французских] маршалов... прежде чем авангард успел повернуть и возвратиться к этому месту – в тот момент он находился за рекой». (Герольд предварительно указал, что Уорвик командовал авангардом.) Написанная приблизительно в то же время, то есть спустя тридцать лет после сражения, «Анонимная хроника» заявляет, что отряд Уорвика пересек небольшую, узкую дамбу, но позже, когда французский авангард приблизился к английским позициям, «Уорвик и его люди, перейдя болото, нашли хороший брод», напали и разбили французский авангард, после чего Солсбери с арьергардом пришел на помощь Уорвику и французы были побеждены. Наконец, ле Бейкер рассказал: принц обратился ко всей армии, а затем повернулся к лучникам и произнес перед ними подготовленную речь. При этом он взглянул вверх и заметил холм; ле Бейкер продолжает: «Между нами и холмом широкая, глубокая долина и болото, питалось оно потоком. В довольно узком броде отряд принца пересек этот поток, с повозками, и занял холм». Затем ле Бейкер описывает позицию, занимаемую двумя другими отрядами; один их фланг опирался на болото. Три вышеупомянутых источника согласны в одном: какое-то время перед сражением часть английской армии находилась на противоположной стороне долины, вдалеке от позиций. Это убедило французскую школу, что история, переданная герольдом, верна – английская армия отступала, когда французы напали на нее. Что касается меня, я, сторонник традиционной, английской школы, решил подробней исследовать эти источники. Для начала обратимся к ле Бейкеру, как наиболее надежному из них. Хотя он не находился непосредственно на месте сражения, но получил сведения, должно быть, от нескольких очевидцев – один не дал бы такого полного, последовательного, детального отчета. Но автор не разделяет свои источники, они сливаются в один – плавный рассказ опытного историка. Посмотрим, удастся ли разложить на составные части рассказанную им историю. По моему мнению, она основана по крайней мере на двух рассказах очевидцев, одного из отряда принца, а другого – Уорвика. Первый, скорее всего, присутствовал, когда принц произносил свою речь (вероятно, он лучник). Пламенная речь произвела на него сильное впечатление, – и история сражения начинается именно с этого. Второй пересек реку с Уорвиком и остановился на другой ее стороне, напоить лошадей и перекусить. Отсюда, как хорошо помнит, он смотрел через долину на холм – на него ему в скором времени пришлось забраться и занять позицию. Об этом он и сказал своему слушателю и затем детально описал позицию: один фланг опирается на заболоченную местность и т. д. Ле Бейкер, без сомнения, слышал рассказ второго свидетеля, но, не имея ни карты, ни фотографии местности, не мог ясно изобразить картину ландшафта. Старался объединить эти два свидетельства, но его хронология стала в итоге самой слабой частью рассказа (как всегда и бывает при попытках объяснить ход сражения или какой-то захватывающий эпизод, основываясь на рассказах свидетелей). Таким образом, пытаясь соединить различные истории в один рассказ, он исказил смысл происходящего. С точки зрения военной вероятности возможно ли, что принц решил объявить своим войскам о сражении на этих позициях прежде, чем решил остаться на них, или даже перед тем, как разведал эту местность? Таким образом, мы должны отнести эту речь на время после, а не до сцены в долине. Речь, видимо, произнесена на позициях, занятых войсками, или в воскресенье вечером, или (более вероятно) в понедельник утром. Таким образом, ле Бейкер не подтверждает истории герольда. В «Анонимной хронике» рассказ звучит совсем иначе. Единственное, что подтверждает эта хроника из рассказа герольда, – перед самым сражением отряд Уорвика находился на другой стороне реки. В других отношениях она противоречит рассказу герольда: отряд Уорвика начал боевые действия не после Солсбери, а раньше его. Согласно этой хронике, хотя Уорвик и находился на южном берегу реки, он вовремя возвратился, чтобы атаковать французский авангард; другими словами, принял участие в сражении в самом начале. Это сходится с заявлениями других летописцев, а также с английской школой. Кстати, отрывок из «Анонимной хроники» полон очевидных ошибок[138]; только одно первоначальное утверждение в ней «звучит вероятно»: некоторые повозки, покидавшие в течение ночи лагерь по мосту в Нуайе, создали на нем пробку (ведь тогда не было военных полицейских). Эпизод, однако, показывает, что принц подготовился к возможному отступлению: переправил обоз с добычей через реку в течение ночи, так же внезапно, как мудро сделал это в Шательро за несколько ночей до того. Проанализируем теперь утверждения представителей французской школы, сделавшей выводы на основе заявления герольда. Как это объяснить? Во-первых, надо учитывать, что поэт в поисках подходящей рифмы для своих строк подбирал иногда слова, полностью менявшие смысл предложения. Так, слово «riviure» использовано для рифмы к слову «piure»[139], безотносительно к размеру речного потока. Но кроме этого, откуда герольд получил информацию? Во-первых, уже известно, что состоялся разговор об отступлении и приготовления сделаны. Очевидно, что, говоря о таких приготовлениях, он ссылался на Фруассара, упомянувшего, будто французские маршалы спорили о том, что они видят – отступление или маневр. Теперь, зная все вышеперечисленное, согласимся, что английская армия действительно пересекла реку и находилась на южном берегу (чтобы напоить лошадей). Но, учитывая все, почему герольд стал утверждать, что Уорвик отступал, когда началось сражение? Об этом говорит сам герольд (странно, что на это не обратили внимания большинство исследователей). Дважды при описании сражения он сообщает, что получил эту информацию из «французской книги», а история об отступлении отряда Уорвика как раз один из таких случаев. Значит, это французский источник, теперь для нас потерянный, он не может быть надежным в описании того, как располагались позиции англичан «по другую сторону холма». С полной уверенностью припишем этот источник патриотичному французу, человеку с большим воображением, – стремясь пролить свет на мрак того печального дня, он выдумал английское «отступление». Такая книга вряд ли попала бы в руки герольда до смерти его господина Джона Чандоса; предположим поэтому, что герольд составил историю сражения на основании свидетельств своего господина, участвовавшего в битве. А возможно, идея поэмы пришла ему на ум после смерти его суверена – поздно расспросить его. Как часто, к сожалению, людей не спрашивают об их жизни, пока они живы! Исследуем далее теорию французской школы, которую отстаивал Роланд Делашенель в своей работе «История Карла V»; Д. Турно-Омон одобрил эту работу в «Le Grande Goule», изданной в 1935 году (в ответ на мою статью, опубликованную в том же сборнике). Теория месье Делашенеля: сражение имело место в излучине реки Муасон, на поле Александра, где английская армия атакована во время «марша» на юг; английский правый фланг – возле Бёрнона, а левый приближался к Ге-де-л'Омму. Другими словами, англичане располагались лицом к западу, а французы – к востоку. Делашенель назвал это неожиданное место, потому что в одной рукописи XVI века прочитал, что именно на поле Александра погибли некоторые французские солдаты. Профессор Лот показал, однако, что этот отрывок неправильно переведен из более ранней рукописи, XIV века, а следует его перевести так: «Несколько хороших и верных друзей короля присутствовали и не присутствовали в этой баталии». Слово «баталия» означало «батальон» или просто «солдат», но никак не «сражение». Кроме недостатка письменных доказательств, теория Делашенеля противоречит военной вероятности по шести пунктам. 1. Чтобы достичь этой позиции, французскому королю надо совершить фланговый марш на виду у английской армии, выстроившись слева от нее и изменив направление своего фронта почти на 90 градусов. Маневр крайне опасный и трудный для плохо обученной средневековой армии, тем более на местности лесистой и холмистой. 2. Французская армия образует линию лицом к востоку, причем основная ее часть стоит на узком холме, слишком крутом, чтобы на него взобрались всадники, – позиция далеко не идеальная, особенно для армии, которая полагалась в значительной степени на свою кавалерию. 3. Южная половина армии ограничена узкой излучиной реки, шириной 250 ярдов. В случае, если войска терпят поражение, – они загнаны в болотистый овраг. 4. Такая позиция не имеет никакой глубины; невозможно оставить какой-либо резерв за центральной линией; вряд ли войска шли бы на сближение с неприятелем тремя или четырьмя колоннами (о чем мы имеем достоверные сведения). 5. Пусть наступление французской армии замечено Черным принцем и в его планы входит отступление, – он выбрал бы не дорогу на Ге-де-л'Омм, а более естественную – через Нуайе. 6. Принцы Валуа, которые бежали с поля боя в конце сражения, не могли отступать на восток в сторону к Шаботри (как в действительности и произошло), – попали бы прямо в руки врага. Даже если бы король Иоанн всерьез предложил занять такую позицию, его отговорили бы опытные генералы; стал бы упорствовать и предпринял этот маневр – он окончился бы неудачей. Безотносительно к возможным местам сражения поле битвы не могло находиться там, где указал Делашенель. * * * Короче говоря, его концепция совершенно не соответствует военной вероятности; трудно поверить, что профессор Делашенель когда-нибудь посещал место битвы. АНГЛИЙСКАЯ ПОЗИЦИЯАнглийскую позицию определить легко – она располагалась вдоль живой изгороди (известной преграды, упомянутой тремя из хроникеров), на северо-западе, центр в 500 ярдах к югу от фермы Ла-Кардинери; часть живой изгороди (кустарника) все еще существует. Кустарник пересекал две дороги, из Пуатье в Нуайе и в Ге-де-л'Омм, образуя два прохода. Дорога в Нуайе осталась открытой, а в Ге-де-л'Омм забаррикадирована телегами и хворостом. Нижний, левый конец преграды опирался на болотистую местность в небольшой низине (как отмечено на карте), которая идет до реки Муасон. Правый фланг (или верхняя позиция) опирался на открытую местность на вершине холма, усилен изгородью из фургонов и окружен рвом[140]. В самой высокой точке горного хребта, на краю леса, росли два высоких дерева, – здесь, вероятно, находился командный пункт Черного принца. Отсюда открывается прекрасный вид на позиции и параллельный холм, примерно в 800 ярдах за деревьями (я назвал его Северным холмом), – на нем расположились впоследствии французские войска. Численность английской армии приблизительно 6 тысяч, а французской – более 20 тысяч. Английская армия заняла свою позицию вдоль или около живой изгороди, отряд Солсбери находился на правом фланге, Уорвика – на левом; принц остался с резервом в тылу! Лучники построены как и при Креси, то есть на двух флангах между отрядами тяжеловооруженных латников, в форме клиньев. (Как обычно, спешены, но принц сохранил небольшой отряд кавалерии в тылу.) Французская армия разделена на четыре отряда. В авангарде два небольших контингента тяжеловооруженных всадников, приблизительно по 250 человек в каждом, под командой двух маршалов – Клермона и Одрегема. За ним – отряд герцога Нормандского; затем – дядя, герцог Орлеанский; последним подразделением командовал лично король. Все части, кроме первого отряда, спешены: оставили лошадей в Пуатье и для удобства на марше срезали длинные мыски сапог, сняли шпоры и укоротили копья до 5 футов.  Карта 16. Сражение при Пуатье СРАЖЕНИЕПеремирие кончилось приблизительно в 7.30 утра в понедельник 19 сентября. Французы не показали никаких признаков наступления, и принц (как мы знаем, в течение ночи он обсуждал желательность отступления) начал готовиться отступать. Первым отойдет обоз, нагруженный личными вещами и палатками (повозки с добычей уже покинули к этому времени позиции). Принц отдал приказ, и обоз в сопровождении эскорта двинулся. Движение англичан заметил французский авангард, и оно получило различные интерпретации. После споров, действительно ли англичане отступают, два французских маршала с авангардом начали атаку[141]. Наступали разными дорогами; почему – на это дает ответ ландшафт; рассмотрим ситуацию. Французские лошади тяжелые, ими трудно управлять; путь их пролегал через виноградник – большое для них препятствие; пересекая его, наступающая линия разбивалась на отдельные небольшие колонны, каждая следовала за «своим лидером». Мы знаем, что к английским позициям шли две дороги, невдалеке от палисада расходившиеся в разных направлениях. Колонна Клермона наступала по дороге к Нуайе, а колонна Одрегема – на Ге-де-л'Омм; таким образом, две французские колонны расположились напротив двух проходов в палисаде. Дорога Одрегема покрыта баррикадами и крепко укреплена; следовательно, он не имел никаких шансов на успех и вскоре был пленен (вероятно, перескочив преграду и не поддержанный сильным отрядом); Клермон действовал эффективнее: его дорога не так сильно защищена, и он, пройдя через брешь в кустарнике, успешно ударил на правый фланг, где безуспешно пытались пробиться части Одрегема. Только благодаря своему быстрому маневру Солсбери удалось отбить атаку Клермона. Быстро поняв опасность ситуации, он выдвинул свои части прямо к палисаду, ликвидировав в нем брешь и предотвратив атаку с тыла на отряд Уорвика. Тем временем английские лучники выполнили на левом фланге замечательный маневр. Как только французская кавалерия стала приближаться, бoльшая часть их переместилась левее своих позиций, в заболоченную местность, – здесь они практически защищены от действий вражеских всадников, по которым открыли фланговый огонь. В неприметном отрывке из ле Бейкера описано, как кавалерия атаковала лучников, надеясь защитить латами себя и в то же время шедшую за ними пехоту. Английские стрелы, попадая во французские доспехи, отскакивали от них, и Оксфорд приказал лучникам стрелять не во всадников – они защищены, – а в незащищенных лошадей; потому лучники и переместились в болото и применили новую тактику; атака оказалась успешной, французское нападение отражено. Однако на другом участке битвы (вероятно, в центре) борьба имела очень жестокий характер, – часть неприятельской кавалерии сумела прорваться через преграду[142]. В английских рядах дисциплина, всякое преследование запрещено и объявлено, что отбит только авангард французов. Колонна дофина наступала теперь пешком[143], лошадей оставили в тылу (об этом уже упоминалось). Английские тяжеловооруженные всадники также спешились, однако они держали лошадей под рукой и не сняли шпор. Отступление авангарда, конечно, не воодушевило наступающий следом отряд дофина. Вряд ли помогла наступлению и встреча с бесившимися лошадьми, врезающимися в стройные ряды французов[144]. Но колонна наступала бесстрашно, несмотря на то что лучники открыли по ней ураганный огонь, а дорогу преградили тесные ряды английских латников. На данный стадии кустарник вообще выпадает из поля зрения; есть два возможных объяснения: или он к этому моменту вытоптан и уже не препятствие для пехоты французов, или англичане выступили намного вперед кустарника и начали рукопашную схватку. У лучников очень быстро кончился запас стрел, – главная роль в разгроме колонны дофина принадлежит латникам. В этой схватке принц укрепил отряд Уорвика большей частью своего собственного отряда, но, соблюдая осторожность, предусмотрительно оставил рядом с собой небольшой отряд кавалерии (позже очень удачно его использовал). Бесполезно вычислять, сколько времени продолжалась схватка; судя по тому, как утомлены английские солдаты, – довольно долго. Сведений о том, что происходило на этом участке сражения, сохранилось много, и тут для нас нет трудностей. Когда дофин стал наконец отступать, побежденный, но в боевом порядке, англичане с облегчением вздохнули: сражение закончено. Очевидно, что два оставшихся у французов отряда пребывали до этого момента вне поля зрения, располагаясь позади Северного холма. Наступившее затишье англичане сразу использовали, чтобы пополнить боеприпасы, заменить сломанные копья, собрать выпущенные стрелы, позаботиться о раненых. Воду, без сомнения, набирали в реке, – все, наверно, испытывали сильную жажду, особенно тяжеловооруженные воины. Англичанам повезло еще в том, что во время паузы отряд герцога Орлеанского не атаковал их позиции. Что точно произошло, неясно, – скорее всего, отряд в панике бежал к Шовиньи[145]. Герцога Орлеанского, конечно, безжалостно обвинили в бегстве; не забудем, однако, что, хотя он и приходился дядей дофину, ему всего 21 год. Кроме того, беглецы двух побежденных отрядов прошли через его ряды, а такие люди не склонны недооценивать численность и ударную силу противников. АТАКА КОРОЛЯПосле всего, что произошло, у короля Франции остался только его собственный отряд. Иоанну предстояло принять важное решение: напасть или пресечь свои потери и отступить, пока есть время. Отступление, безусловно, более благоразумно, но в те времена руководствовались скорее рыцарской честью, чем стратегией, – Иоанн приказал своему отряду начать атаку. Все указывает на тот факт, что, пока шла схватка, в которой принимал участие дофин, колонна короля находилась далеко в тылу[146]. Это любопытное местоположение отряда французского короля – одна из загадок сражения. Безотносительно причины, несомненно, самая серьезная ошибка, совершенная французским королем в сражении (почти всегда игнорировалась комментаторами). Французские части на далеком расстоянии от английских позиций; наступали они медленно – ведь рыцари продвигались пешком. Но вот французская колонна взошла на холм и расположилась вдоль всего Северного холма – ей предстало потрясающее зрелище: поредевшие, изнеможенные английские ряды. Это самая большая из трех французских колонн, она превосходила неприятеля по численности, к тому же солдаты более свежие. * * * Английские летописцы с поразительной откровенностью писали, какое устрашающее действие произвело на англо-гасконцев неожиданное появление огромной, сильной колонны. Некоторые историки расценили поражение отряда Иоанна как неизбежность, как нечто предопределенное. На наш взгляд, это совершенно неверно. Во-первых, армия принца чрезвычайно измождена, – об этом почти никогда не сообщали; кроме того, истощена продолжительной борьбой, что не могло не сказаться на ее боевом духе. «Большая численность неприятеля напугала наших солдат», – сказал ле Бейкер. «Панегирик» подтвердил: «...многие из наших солдат испугались, что вовсе не удивительно». Ле Бейкер добавляет интересную деталь: в тот момент многие раненые начали оставлять место битвы (без сомнения, по традиции в сопровождении нераненых товарищей!). Другие ворчали, что принц оставил больше половины своей армии позади, чтобы защитить Гасконь. Неудивительно, что принц Эдуард обратился за помощью к небесам! Храбрость, отвага Черного принца хорошо отражена в истории ле Бейкера – он приводит такой эпизод: кто-то из свиты принца говорит: «Увы, мы побеждены!», на что Эдуард язвительно отвечает: «Вы лжец, как вы можете утверждать, что мы побеждены, пока я жив?!» Это критический момент в его карьере. Рассмотрим его положение. Он не мог в то время знать о бегстве отряда герцога Орлеанского, скрытого Северным холмом, – считал, что впереди него почти все главные силы французов. Следовало ли ему ввиду ослабления боевых порядков удовлетвориться ударом, нанесенным дофину, и отступить; принять сражение на своих оборонительных позициях; самому перейти в наступление? Весьма неожиданно, что из этих трех вариантов он выбрал третий; вероятно, тут повлияли два соображения. 1. Он уже отметил для себя, что его оборонительная позиция эффективнее против конных частей, чем пеших, боровшихся более результативно. Поэтому, ожидая французов за тем, что осталось от кустарника, не получишь никакой выгоды. 2. Перелом в сражении может наступить благодаря моральному, а не численному превосходству армии. Его солдаты испытывали усталость, которая так часто наступает к концу битвы, когда физические и моральные силы почти на исходе. Останься он неподвижно стоять на своих позициях и ждать нападения, боевой дух его войск едва ли повысился бы – в отличие от противника. Лучше отважиться и атаковать французов своей кавалерией, – быть может, она сломит пешую армию и победит. Французы наступали по открытой дороге, пешим строем, лучников у них очень мало – крайне невыгодная позиция для отражения конной атаки. Возможно, именно к этому убеждению пришел сын Эдуарда III и это повлияло на его решение, что в итоге поставило в ряд самых великих полководцев[147]. Следует отметить, что английское нападение совершено не одной лобовой атакой, общепринятой в те дни. Вместе с лобовой атакой принц ударил во фланг противника своим резервом; командовал им гасконский военачальник Капталь де Бюш. Отряд этот не так уж велик, но местность, где он действовал, прекрасно для того подходила. От точки 138 (см. карту 16) почва во всех направлениях мягко склонялась; таким образом, от северного края леса Нуайе можно незамеченным подойти к Северному холму, сделав небольшой обход на восток (сейчас на том месте железнодорожная станция). Именно такой маневр и поручили исполнить Капталю. Для успеха атаки желательно, чтобы два отряда напали одновременно, но не так уж страшно, если бы синхронизации и не достигли, – в те времена фронтальная атака обычно предшествовала фланговой. Изучив местность и идентифицировав названия мест, я установил, что финальная схватка произошла в низине, невдалеке от Ла-Кардинери. Зрелище, должно быть, поразительное: английские тяжеловооруженные всадники натянули стремена (как двадцатью тремя годами ранее, при Хелидон-Хилл) и помчались вниз со склона прямо на приближающуюся колонну пеших французов. В последовавшем гомеровском противостоянии отличились французские арбалетчики. В середине сражения послышался знакомый английский боевой клич «Святой Георгий!», и справа во фланг французов на всем скаку ударился отряд английской кавалерии – Капталь де Бюш со своим отважным отрядом. Результат этого внезапного нападения вовсе не соответствовал количеству участвовавших в нем. Да, это, как видно, стало решающим фактором – последняя соломинка часто определяет судьбу. Борьба оказалась длительной, но крепкие английские всадники ярд за ярдом приближали развязку, все дальше отбрасывая противника (так было и на палубах французских судов при Слейсе, и на испанских кораблях при Винчелси); вместе с ними – конные лучники: израсходовав все стрелы, они побросали луки, вынули мечи и вступили в рукопашную схватку. Огромная французская колонна, атакованная с двух сторон, постепенно стала разваливаться на части и отступать, а затем вообще побежала с поля битвы, потеряв своего короля – его захватили в плен англичане. Всемирно известному захвату посвящено, естественно, такое большое внимание, что последующее замечательное английское преследование французов до стен Пуатье вообще пропускалось большинством хроникеров. А ведь это еще одна из особенностей, необычных черт сражения. Преследователи, без сомнения, вышли из-под контроля, как обычно бывает, и принц, не имея никаких средств их остановить, ограничился подъемом своего штандарта на вершине холма, обозначив тем самым пункт сбора (что посоветовал ему Джон Чандос). Там, среди мертвых и умирающих, Черный принц разбил свою палатку, а когда опустилась тьма, сел ужинать, пригласив французского короля как своего гостя. Потери французской знати поразительны: почти 2 тысячи рыцарей и тяжеловооруженных всадников захвачены в плен; более чем 2 тысячи остались лежать на поле битвы. О жертвах среди пехоты никаких отчетов не сохранилось. Вырыли большую яму, чтобы похоронить мертвых (интересно бы узнать точное место). Что касается англичан, то у них жертвы невелики, но среди них – храбрый лорд Одли: вечером его нашли полумертвым на поле битвы и сразу отнесли на щите в палатку принца Уэльского; прервав свой ужин с королем Иоанном, принц перевязал раны одного из самых верных старших офицеров. На следующий день англо-гасконская армия возобновила свой обратный марш и спустя несколько дней с триумфом вступила в Бордо, – англо-бретонская армия шла обратно по своим следам в Бретани. Генри Гросмонт, Дерби и Ланкастер потерпели неудачу в первый и последний раз за свою военную карьеру. ПРИЧИНЫ ПОБЕДЫНеудивительно, что французские комментаторы глубоко обдумали проблему – как англичане, вопреки всем препятствиям, добились победы в этом сражении, добавив ее к тем, что одержали на протяжении шестнадцати лет войны. Симеон Люс в примечаниях к своему изданию Фруассара пишет: «Бесспорное военное превосходство англичан в XIV веке заключалось прежде всего в ловкости, хорошем оружии и большом числе лучников по сравнению с другими частями». Профессор Делашенель начал в таком же роде, но заключил совсем по-другому: «Качеством английской армии в значительной степени восполнялось ее незначительное количество. Военное превосходство англичан установилось в первых столкновениях Столетней войны и поддерживалось на всем протяжении XIV столетия. Дю Геклен тоже признавал это – никогда не шел на риск сражаться против них». Но Делашенель находит и другие причины, чтобы объяснить это превосходство. Вообще он приписывает успех англичан превосходной организации, порядку вербовки и обучению. Ни один из этих авторов не объясняет, по моему мнению, победу англичан какой-то одной причиной. Но даже признав тот факт, что сражения и войны выигрываются благодаря не одному-единственному фактору, а нескольким, почти всегда можно выбрать один как преобладающий. В нашем случае, полагаю, это боевой дух – таинственное качество, что побуждает человека упорно сражаться дольше, чем его противник. Армия или нация добывает победу несколькими средствами; боевой дух войск поднимается, и достигается вторая победа; это, в свою очередь, еще усиливает боевой дух и т. д. – пока не вмешается какой-то сильный противоположный фактор, армия постоянно увеличивает свою мощь. Английская армия, начав битвы Столетней войны, обладала крепким боевым духом, рожденным недавними успехами в войне против шотландцев, начиная с побед Эдуарда I. И дух этот рос день ото дня, как, например, дух Великой армии Наполеона четыреста пятьдесят лет спустя или британской 8-й армии после победы при Аламейне[148]. Ко времени Пуатье английский боевой дух находился в зените. ТАКТИКАСледует теперь сказать слово о тактике – как командующие управляли своими войсками во время сражения. Что касается принца Уэльского, не нахожу недостатков в его поступках во время сражения. Единственная действительно трудная проблема – насколько молодой принц лично управлял ситуацией в сражении и в какой степени действовал по советам других. Совершенно очевидно, что он любил держать военный совет перед принятием любого важного решения, что естественно для Средневековья и более поздних времен; даже герцог Малборо придерживался этой практики. Что касается совета, данного кем-то определенным, единственное упомянутое имя – сэр Джон Чандос. Одно время я считал, что этот известный рыцарь был начальником штаба, но это сомнительно. Сэр Джон Чандос время от времени находился вдалеке от главных сил, а однажды расстояние это составляло целых 25 миль; в такие времена он мало чем мог помочь своему господину. Граф Уорвик, вероятно, самый опытный солдат в армии и среди офицеров, и его позиция располагалась ближе всего к Черному принцу; но мы ничего определенного не слышали об этом довольно незаметном командующем. Итак, интересующий нас вопрос нельзя решить из-за нехватки информации; но разумно предположить, что принц полностью полагался на своих советников на ранней стадии, в первой кампании, и независим от них уже к дню Пуатье – стал таким же главнокомандующим, как его отец при Креси. Битва при Пуатье вначале во всем похожа на сражение при Креси, но следует установить два важных различия между ними: господство тяжеловооруженных всадников и успех кавалерии в битве против спешенных войск на заключительной стадии. В этих двух отношениях Пуатье – возвращение к предыдущему столетию. Что касается короля Франции, мы не обладаем ни одним отчетом свидетеля с французской стороны и исходим из имеющихся фактов, а они не говорят нам, что французской армией командовал один человек. Действительно, у противника, кажется, три, в сущности, армии, если не четыре; два маршала с конными отрядами действовали по собственной инициативе в начале сражения. Эти армии сражались практически в разных битвах. Это разъединение сил обусловливает самую слабую сторону французской тактики; ответствен за нее король: пока шло сражение, он бoльшую часть времени пребывал в глубоком тылу. Решение сразиться спешившись принял, как говорят, по совету иностранца, сэра Уильяма Дугласа, – единственное решение, о котором мы знаем. Насколько можно судить, сражение не стало бы тяжелее для французской армии, если бы ею не руководил вообще ни один командующий. Неудачливый французский король на Бордоской дороге попал в плен, – что ж, он сходит с наших страниц. Что можно сказать о нем? Иоанн Добрый, Джон Добрый Малый – человек безупречной чести; за свою военную карьеру сталкивался лишь с разочарованиями, поражениями и бедствиями. Самый неудачливый командующий XIV столетия, он сравнился в этом только со своим отцом. Какие-то лидеры рождены для этого, некоторые ими становятся. Иоанн ни рожден, ни стал им, – французской нации не повезло с военной точки зрения при первых двух королях из династии Валуа. ПриложениеЧИСЛЕННОСТЬ АНГЛИЙСКАЯ АРМИЯУстановлена численность армии, вступившей в Гасконь в 1355 году, – 2600. К этой цифре нужно добавить численность солдат, уже служащих в этой стране, плюс подкрепление, полученное в 1356 году. Из общего количества вычтем потери, причиненные смертью, болезнью и т. д., и войска, оставленные охранять Гасконь (к сожалению, тут ни одна цифра неизвестна). Другая неизвестная для нас цифра – численность гасконцев, воевавших вместе с армией. Есть указания, что большое их количество присоединилось к войскам принца в 1346 году, после успешной кампании прошедшего года. Армия, с которой Черный принц вышел из Бордо в июле 1356 года, оценена высокой цифрой – 12 тысяч. Но бoльшая часть этого войска, почти все гасконцы, как мы видели, оставлена для наблюдения за границами, отражать атаки Арманьяка. Таким образом, наша первоначальная цифра, 2600, не может нам ничем помочь, за исключением разве что некоего ориентира в последующих исчислениях. Общее количество, очевидно, очень небольшое. Оценки, даваемые в хрониках, отличаются незначительно и в большинстве случаев указывают цифру 7 тысяч. Не вижу никакой причины не одобрить цифру, данную Бургершем, который имел возможность знать факты: он говорит о 3 тысячах тяжеловооруженных всадников, 2 тысячах лучников и тысяче пеших солдат, доводя общую численность английской армии до 6 тысяч. Единственный, кто указал, что у нас намного меньше солдат, – Рамсей: он предложил цифру 3500, предположив, что гасконцев в армии было меньше тысячи. ФРАНЦУЗСКАЯ АРМИЯКак всегда, с численностью французской армии ситуация обстоит еще сложнее – она варьируется от 11 тысяч до 60 тысяч. При отсутствии надежных источников я оцениваю эту проблему на основе четырех различных аспектов. 1. Есть очевидное свидетельство, что появление отряда французского короля на поле битвы встревожило англичан – их поразила огромная численность его. Значит, она намного превышала численность всей английской армии, возможно даже вдвое. Если у англичан было 6 тысяч, отряд короля состоял по крайней мере из 10 тысяч. Другие два подразделения намного меньше, чем у короля. Отставшие солдаты и позже присоединившиеся к битве собраны в тылу, под командованием того же короля. Кроме того, некоторые храбрые солдаты из отряда герцога Орлеанского присоединились к королю, – можем посчитать: общее количество французов составляло приблизительно 20 тысяч, исключая 500 конных солдат у маршалов. 2. Король Иоанн имел большую армию в Нормандии, – Ковилль в «Истории Лависса» определил ее численность в 50 тысяч. Мы можем сократить ее до 20 тысяч, но едва ли меньше. Поскольку никакие действия не велись, когда Иоанн уехал в Шартр, он, возможно, взял немалую часть этой армии с собой. К этой армии он добавил ополчение, собранное со всех частей Франции, – об этом говорят почти все хроники. По крайней мере еще 5 тысяч, должно быть, присоединились к его армии, доведя ее общее количество до более чем 20 тысяч. 3. Бургерш заявляет, что французы имели 8 тысяч тяжеловооруженных всадников, 3 тысячи пехотинцев – всего 11 тысяч. Цифры эти он, должно быть, получил от французских заключенных (которые, конечно по очевидным мотивам, пытались сократить свою численность), но ни Бургерш, ни кто-либо еще из англичан не видел всю французскую армию, так как отряд герцога Орлеанского никогда не появлялся перед ними. Но если бы Бургершу сообщили какую-то официальную французскую цифру, она была бы лишь отражением численности постоянного войска, с которым король участвовал в кампаниях (теперь мы называем это регулярными войсками). Численность ополчения не могли сообщить – ее никто не знал, ведь ополчение прибывало даже в день сражения; после него король стал военнопленным и вся внутренняя организация армии перестала существовать (а с ней и отчеты о численности). Однако разумно предположить, что ополчение по общему количеству не превышало регулярные части. Таким образом, французская армия состояла примерно из 20 тысяч солдат. 4. Сообщено, что французов убито около 2500 и 2 тысячи захвачено. Предположим, на двух раненых приходится один убитый; к этой цифре добавим захваченных в плен, – общее количество приблизительно 8500. В таких тяжелых сражениях, как это, потери могут составить почти 50 процентов воюющих сторон – это 17 тысяч. Добавим приблизительно 5 тысяч из отряда герцога Орлеанского, – он, возможно, вообще не потерял людей. Итак, общая численность французов чуть более 20 тысяч. До недавнего времени все летописцы и историки соглашались, что французская армия численно превосходила английскую. Но в 1946 году профессор Фердинанд Лот в своей работе «Военное искусство» попытался показать, что французов меньше, чем англичан, или скорее, что он в этом «сомневается». Профессор попытался показать, что французы не превосходили по численности англичан при Креси, Азенкуре или Вернее, или, по крайней мере, бросить тень сомнения на этот вопрос; желательно рассмотреть его исследование «как последнее слово» в этом вопросе, резко отличающееся от традиционной точки зрения. Король Иоанн, как он утверждал, не мог иметь большой армии, так как не сумел опрокинуть английские позиции из-за недостатка солдат; слабый аргумент, особенно учитывая, что в средневековом сражении, где лобовая атака – две армии располагаются напротив друг друга – почти неизбежна. Но Лот базирует свой главный аргумент на цифрах, указанных Жаном Лебелем, иностранцем, писавшим свою хронику в сотнях миль от места событий, и часто не особенно надежным автором. Рассмотрим все же приведенную им численность, чтобы опровергнуть ее. Лебель приводит очень незначительную цифру, говоря о французской кавалерии, но добавляет: «Король имел в своем отряде все остатки тяжеловооруженных всадников и пехоты, а их так много, что зрелище было впечатляющее». Лот принял первое утверждение, поддерживающее его точку зрения, но отклонил второе, объясняя это так: «Без сомнения, Иоанн пожертвовал всем, чтобы не дать англо-гасконской армии отступить к Бордо, и не стал утруждать себя пехотой, чтобы она не замедлила его марш...» Как мы видели выше, нет оснований считать, что Иоанн пытался в пятницу или субботу отрезать англичанам дорогу к отступлению, но, даже если согласиться с этим аргументом, французский король самую плодотворную часть дня провел в Шовиньи, а следующие два дня – в Пуатье (что позволило ему собрать там отставшую пехоту), прежде чем сражение началось. Лот также заявляет (взяв это утверждение у Германа Лампа и не проверив его), что «нет никаких свидетельств присутствия арбалетчиков... в отчетах о сражении». Это не так: ле Бейкер пишет об «угрожающем отряде арбалетчиков» – из-за их стрел небо покрылось мраком. В заключение профессор утверждает: согласно «Большим французским хроникам» две армии равны. На самом же деле в них написано следующее: «Хотя король Франции имел так же много людей, как и принц...», о чем Делашенель сказал, что это утверждение сделано «очень искусно, слишком искусно», чтобы быть правдой. Но Лот ухватился за него и использовал эту фразу в своих целях. Используя неосновательные утверждения и пользуясь сомнительными методами, этот историк пытался изменить прежде общепринятую точку зрения. КУСТАРНИКМы подошли к тому, чтобы рассмотреть расположение английских позиций. Комментаторы соглашаются, что они располагались где-то севернее леса Нуайе и рядом с Мопертюи (Ла-Кардинери). Можем ли мы точнее определить это место, обнаружить, где находился кустарник и «знаменитая брешь» в нем? Давайте попытаемся. На основании военной вероятности мы, естественно, ищем позицию на холме, расположенном недалеко от Пуатье и перекрывающем дорогу или дороги, по которым можно отступать в Бордо. Сейчас дорога, по которой армия могла отступать, проходит западнее Ла-Кардинери и идет к Ге-де-л'Омму. Мопертюи – в те времена деревня или село – соединялась с Нуайе дорогой, где пересекалась с рекой. Мопертюи лежит на прямой линии от аббатства до Пуатье – еще один аргумент в пользу существования этой дороги. Естественно, что она пролегает возле существующей и становится второй линией отступления. Таким образом, мы имеем две дороги (обе все еще существуют), перекрытые английскими позициями. Все отчеты о сражении сходятся в том, что это была сильная естественная позиция. Глядя на местность сегодня, определим, что английская армия могла выбрать для позиций только два места. Первое – на холме в 400 ярдах к северо-западу от Ла-Кардинери (я назвал его Северным холмом). Второе – в 400 ярдах к югу от Ла-Кардинери. Между ними пролегала долина (я назвал ее низиной), которая подходила к долине Муасона южнее Ле-Борд и углублялась по мере спуска к реке. Рассмотрим, чем поможет нам изучение указанных мест и открытие остатков сражения. Это хорошо изложено в издании Фруассара под редакцией Леттенхова. Поле битвы. «Между Ле-Борд и Мопертюи». Бабине указывает, что оно находилось южнее железнодорожного моста, к западу от Мопертюи; в этом районе нашли сломанные мечи и другое боевое снаряжение. Местонахождение англичан. «На холме в 500 метрах от Мопертюи». Место водопоя. «Далее на...»; вероятно, в начале низины, где в небольшом пруду англичане поили лошадей. В добавление к этому рядом с Мопертюи найдена серебряная монета Эдуарда III; невдалеке от того же места обнаружен карбункул – драгоценный камень французского короля. Наконец, во времена Леттенхова «каждый все еще видел остатки инженерных сооружений, построенных англичанами» там же. Совокупный эффект всех этих идентификаций опрокидывает любые предположения; вывод неизбежен: сражение произошло в непосредственной близости от Ла-Кардинери. Итак, становится понятно, что сражение проходило в основном впереди кустарника; естественно, схватка с отрядом короля происходила за ним. Следовательно, остатки сражения следует искать впереди палисада, что указывает: кустарник, скорее всего, был немного южнее Ла-Кардинери, то есть во втором месте, которое я предположил. Есть и другие соображения, указывающие, что позиции находились в том же месте, – это касается утверждений ле Бейкера. Он описал невозделанный холм, огражденный кустарником и канавой; за кустарником – пашня, виноградник и частично вспаханная земля. Первая и третья колонны располагались позади кустарника, один конец его выходил к болотистой местности. По направлению к другому концу кустарника, невдалеке от болота, – большая брешь. Позиция, указанная мною к югу от Мопертюи, точно соответствует этому описанию, если предположить, что болото и есть моя низина. Сомнительны тут слова «широкая, глубокая долина». Это утверждение подходит для долины Муасона, но не для низины при Мопертюи. По моему мнению, однако, болото действительно и есть низина. Хотя низина углубляется по мере приближения к долине Муасона у Ле-Борд, она столь же глубока, как и сама долина. Летописец – сам он не присутствовал на месте сражения – заимствовал свой рассказ из свидетельств очевидцев и, не исключено, спутал главную долину с болотом. Даже это предположение не абсолютно верно. Ле Бейкер, говоря о «широкой, глубокой долине и болоте», возможно, посчитал, как и я, что долина – это долина Муасона, а болота – это низина. Но откуда тогда вытекал ручей? Теперь нет никакого ручья, но вероятно, что до того, как проводились дренажные работы, он здесь протекал – ведь в начале долины находился «резервуар». Решить этот вопрос может и альтернативное утверждение. Оба рассказчика говорили о болоте, или топи, и ле Бейкер неправильно предположил, что они говорили об одном и том же болоте, в то время как существовало их два – одно в долине Муасона, другое в низине. Приняв мое предположение, установим местоположение кустарника довольно точно. Обращен он на северо-запад, левый край опирался на болото в низине, правый край – на возвышенности возле точки 138 (см. карту 16). Г.В. Джордж говорит, что «теперь не существует никакого протяженного кустарника к востоку от леса Нуайе», но он есть к северо-западу от него. «Кустарники и канавы легко исчезают в плодородной почве», продолжает он, и, конечно, тот, кто посещает поле почти через шестьсот лет, едва найдет и идентифицирует знаменитый кустарник, но там обнаруживаются значительные части старой преграды, точно соответствующие ожиданиям. Местами кустарник исчез и заменен проволокой и новыми насаждениями; но линия, по которой он проходил, прослеживается и сейчас по тому следу, что идет параллельно новым кустарникам (сейчас это канава, которая, как мы знаем, проходила вдоль кустарника). И кустарник, и след начинаются левее дороги на Ге-де-л'Омм и на протяжении 500 ярдов идут на северо-восток, пересекая дорогу на Нуайе в 300 ярдах юго-восточнее Ла-Кардинери. Сейчас левее дороги на Ге-де-л'Омм нет никаких признаков кустарника; но если он существовал в этом районе, пройдем еще 200 ярдов вниз, к низине. Предположив, что он находился именно здесь, – где искать «знаменитую брешь»? Очевидно, там, где дорога переходила через кустарник. Сейчас мы знаем, что через него пролегали две дороги или тропинки, любая из них, возможно, и была брешью. Однако это не отвечает утверждению ле Бейкера, что брешь «удалена на значительное расстояние от болота». Исходя из этого, дорога на Ге-де-л'Омм нам не подходит, – остается дорога на Нуайе. Нижний проход в кустарнике, как мы знаем, забаррикадирован[149], верхний открыт. Это нам известно из записей ле Бейкера – Уорвик стоял возле нижней бреши, а Солсбери держался на расстоянии «полета камня» от своей бреши. Теперь мы видим, как указанная нами местность сходится с разведывательным сообщением маршала Рибомона как раз перед сражением. По его данным, английская позиция начинается от нынешнего железнодорожного моста. Местность между позициями, сообщал он, покрыта виноградником и частично вспаханной землей. (Полностью сходится с заявлением ле Бейкера.) Виноградник обычно растет на южном склоне, – вероятно, почва на этой стороне низины действительно была покрыта им, а вдалеке – пашня, перед кустарником, а впереди него – кустарник, через который шла дорога[150]. Правее его (английский левый фланг) – «небольшая гора», на которой Уорвик видел нескольких лошадей. Это Бёрнон, где земля опускалась с трех сторон и местность со стороны французов казалась холмом («гора» на самом деле небольшой холм). Левее – небольшая равнина, – очевидно, плоская вершина холма возле точки 138. Она укреплена, и на ней выстроено что-то вроде лагеря, окруженного повозками, для защиты этого фланга, наиболее уязвимого из двух. Без сомнения, этот фланг соприкасался с краем леса Нуайе. Таким образом, сообщение Рибомона полностью сходится с нашим определением местности, где находился кустарник. Это подтверждается и другими хроникерами, верно и с точки зрения военной вероятности. Короче говоря, полагаю, все еще различимые остатки кустарника и есть тот знаменитый кустарник Пуатье. РЕЧЬ ЧЕРНОГО ПРИНЦАВыше упоминалось, что принц Уэльский большую роль отводил поддержанию боевого духа армии. В связи с этим ле Бейкер подробно сообщал о двух речах принца перед сражением: первая обращена ко всей армии, вторая – к лучникам. В соответствии с нормами своего века летописец использует прямую речь. Очевидно, речь принца передана не буквально, но считаю, она не заслуживает того, чтобы игнорироваться историками. Ле Бейкер не писал панегирика, как герольд, – он трезвый историк; насколько известно, ни разу преднамеренно не исказил правды. Почему тогда многие не соглашаются, что ле Бейкер получил из разных источников сведения о том, что сказал принц и какое воздействие оказали его слова на английских солдат? Нет сомнений, что он действительно обращался к своей армии. Виллани, Фруассар и «Панегирик» все свидетельствуют об этом факте, а последний источник почти полностью сходится в описании с ле Бейкером. Кроме того, у Виллани есть два отрывка, почти полностью копирующие заявление ле Бейкера. Фруассар добавляет интересную деталь: принц приказал передать свои слова через командиров всем солдатам. Очевидно, не мог обратиться ко всей армии лично; тот факт, что он посчитал обязательным, чтобы его слова дошли до каждого, показывает: возлагал большие надежды на свою речь. Кто усомнится, что она внесла вклад в замечательную победу, что последовала за ней? По праву ее можно признать столь же знаменитой, как речь, вложенная Шекспиром в уста Генриха V накануне Азенкура. Примечания:1 Оно вошло в оборот только в XIX в.: такое наименование историки дали военно-политическому конфликту между Францией и Англией на протяжении XFV – XV вв. 13 В период с 1305-го по 1378 г. резиденция пап римских – город Авиньон (юго-восток Франции). В истории этот период получил название Авиньонское пленение пап, поскольку во многом папам приходилось действовать по указке французских королей. 14 Роберт III (1287 – 1343) – сын Филиппа Артуа и внук Роберта II Артуа; граф Бомон ле Роже, сеньор Конша (с 1309 г.); женат на Жанне Валуа, дочери Карла Валуа; пэр Франции с 1328 г. Подозреваемый в покушении на убийство короля Филиппа Валуа, лишен своего графства и изгнан из него в 1332 г. После этого находился при дворе английского монарха Эдуарда III, которого, стараясь сделать все возможное для разжигания войны против Франции, уговорил принять титул короля Французского. Посланный в Бретань во главе 10-тысячного войска, в 1342 г. безуспешно атаковал Сент-Омер, в следующем году овладел городом Ванн, но разбит Жаком Бурбоном и тяжело ранен. Вернувшись в Лондон, вскоре умер. 15 А именно Эдуард Перуа (в своей «Столетней войне»). 134 Большинство историков, и английских и французских, не находят признаков стратегии в одной из кампаний короля; вероятно, поэтому документальных свидетельств ее немного. Но действия убедительнее слов, а действия Эдуарда III, описанные на наших страницах (и те, что еще будут описаны), указывают на тот факт, что английский король знал стратегию и его по праву можно назвать отцом английской стратегии. 135 Без сомнения, греческим огнем, – у меня не вызывают доверия сообщения, что использовались орудия. В таком случае «Eulogium» («Панегирик»), где говорится о применении во время осады стрел, несомненно, упомянул бы об этом факте. Нет и подтверждений, что орудия вообще присутствовали во время кампании. 136 Имеются в виду главные силы. Французский король, вероятно, отправился с авангардом к Пуатье, хотя заявление, что он провел ночь 16 сентября в Шаботри, кажется маловероятным. 137 Утверждение его, что он намерен скрестить мечи с королем Иоанном, подвергалось сомнению большинством историков, но беспристрастный и честный историк отец Денифле, хотя и настроенный против принца за его опустошения, считает это утверждение верным. 138 Рассказ хроникера об осаде Роморантена профессор Галбрейт, редактировавший его произведение, назвал «умышленным искажением правды». 139 Riviure (фр.) река, впадающая в другую реку, или поток; piure (фр.) – камень. 140 Остатки этого рва все еще видны в XVII в.; фотография с воздуха помогла бы определить местоположение позиций. В 1946 г. я попытался сделать такую фотографию, но она не прояснила ситуации. 141 Как при сражении на Эне, когда движение транспорта в тылу у немцев посчитали началом общего отступления. Мы приняли на веру сообщение герольда, но, возможно, заявление Виллани, что дым от горящих повозок ускорил сражение, единственно правильное. 142 В «Хронике Нормандии XIV века» сказано, что проделано «несколько брешей». 143 Короля Иоанна обвиняли, что он спешил бoльшую часть своей армии; но он сделал это обдуманно. Как мы видели, этот строй не нов во французской армии. 144 Похожее столкновение, при Азенкуре, привело к очень тяжелым последствиям. 145 Рамсей заявляет, что отряд этот сражался и был разбит, полностью отвергая мнение Виллани: «...в страхе бежал, не нанеся удара или не получив его от противника». 146 В «Хронике Нормандии...» об этом четко написано; о том же говорит Виллани: «Колонна дофина разбита и рассеяна, до того как об этом узнал король». 147 Рамсей совершенно прав: «...эта смелая атака на большой отряд короля – одно из самых замечательных предприятий в военной истории». 148 Эль-Аламейн, населенный пункт в Египте, западнее Александрии. Во время Второй мировой войны 8-я английская армия Монтгомери нанесла поражение итало-германским войскам, что стало переломным моментом в ходе войны в Северной Африке. 149 Иллюстрация в экземпляре Фруассара, находящемся в Библиотеке Арсенала в Париже, показывает: проход забаррикадирован кольями, которые связаны ветками виноградной лозы, – очень необходимая предосторожность. 150 Нет оснований для легенды, что эта дорога проходила между двумя высокими насыпями; по крайней мере, ей нельзя доверять больше, чем легенде о подобной дороге из Оэна в Ватерлоо. Сейчас нет признаков, что когда-то эта дорога проходила здесь. Дорога между двумя насыпями имеет тенденцию со временем становиться глубже, а не мельче. Не может через нее проходить и двойной ряд кустарника. |

|

||

|

Главная | В избранное | Наш E-MAIL | Добавить материал | Нашёл ошибку | Вверх |

||||

|

|

||||