|

||||

|

|

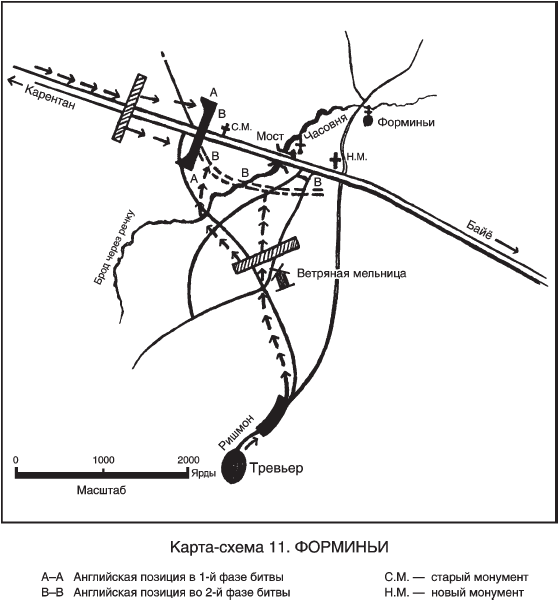

Глава 18КРАХ В НОРМАНДИИ Я охотно не стану останавливаться на последующем пятилетнем периоде, когда было заключено двухлетнее перемирие в Туре, дважды продлевавшееся. Ведь это один из самых неприглядных периодов нашей истории, в том, что касается отношений Англии с другими странами. В фокусе вызывающих сожаление событий находились одна проблема и один человек. Проблема состояла в уступке провинции Майен Франции, а человеком был граф Суффолк. Кардинал Бофорт удалился в свою епархию Винчестер, а Сомерсет умер. Влияние Бофорта на власть теперь перешло к Суффолку. Он начал скверно. Перемирие в Туре, по словам Эдуарда Перро, «дало добро на возрождение Валуа и узаконило его завоевания» («Столетняя война»). Но худшее было впереди. В обмен за продление перемирия Суффолк пообещал вернуть Майен Франции и как можно дольше скрывал сделку от своего народа. Когда вести об этом дошли до Англии, они вызвали волну негодования против графа. Англичане не так утомились от войны, как их правители. Война не коснулась лично каждого англичанина, и их гордость была уязвлена. Казалось, что необходимости делать уступки не было. Большая часть провинции Майен многие годы находилась «в подчинении» англичанам. Столица провинции, Ле-Ман, оставалась во власти англичан, ее жители по всем признакам относились дружелюбно или, как минимум, лояльно к английскому делу. Долину реки Сарты между столицей и Алансоном усеяли английские крепости, а по остальной территории графства англичане передвигались как хотели. И в обмен за все потери Англия получила лишь королеву иностранного происхождения! Суффолк ухудшил свою репутацию в истории[119] тем, что уступал давлению и начал мелочную политику виляния и проволочек в выполнении своих обязательств. Посреди всего этого Суффолк, хотя и стал более непопулярным, тем не менее даже усилил свою власть из-за смерти в 1447 году двух деятелей, которые со времени смерти Генриха V сообща правили Англией. В своей резиденции в Вулвеси умер кардинал Бофорт, превосходивший в величии, гордости и богатстве всех правителей-епископов средневековой Англии, не исключая кардинала Вулси. Хотя в течение многих лет Бофорт считался сторонником партии мира, он продемонстрировал в ведении войны во Франции большую проницательность. Английское дело процветало во время его правления. Его оппонент, герцог Хамфри Глостер, ушел из жизни шестью неделями раньше. Как лидер партии войны и возможный наследник трона, Глостер, естественно, был врагом Суффолка и королевы Маргариты, к тому же еще бездетной. Англией фактически правили Суффолк и королева Маргарита, потому что несчастный Генрих VI, хотя и достиг 23-летнего возраста, был марионеткой в их руках. Суффолк составил заговор против своего оппонента, и последнего арестовали по сфабрикованным обвинениям. Через три дня Глостер умер при обстоятельствах, бросающих тень на Суффолка. В качестве причины смерти была названа апоплексия. Правда это или нет, имеет мало значения, поскольку никто не имел права сажать наследника трона под арест или освобождать его из-под стражи. Тот, кто сделал это, уподобился змее, впившейся ядовитыми зубами в горло жертвы. Он не мог разжать зубы. Глостер так и умер в заточении. Доброму герцогу в силу ряда обстоятельств можно адресовать много уничижительных определений. Он был импульсивен, безответственен, резок и эгоцентричен. Но при всем этом герцог в последние годы искренне желал своей стране блага. Он горячо верил в справедливость дела Англии, которое досталось ему в наследство от старшего брата, брата, которого он почитал и пожелание которого считал приказом. В его представлении Генрих VI оставался законным, должным образом избранным королем Франции. Это была искренняя вера, и с этой верой он умер. Насколько можно полагать, его веру разделял весь народ. Фактически, Суффолк устранил и другого, еще остававшегося в живых соперника, герцога Йорка, отослав его помощником по делам Ирландии на 10 лет. Теперь у него не осталось опасных врагов – по крайней мере, Суффолк так думал. Став всемогущим, он сделался герцогом Суффолком, присвоил Эдмунду Бокампу, графу Дорсету, титул герцога Сомерсета и назначил его помощником короля во Франции. Между тем колебания и увертки, посредством которых Суффолк стремился выпутаться из ситуации, возникшей в результате его обещания передать Ле-Ман Франции к определенной дате, продолжались с утомительной частотой. Наконец, Карл VII потерял терпение и решил возобновить войну. Король Франции за время перемирия последовательно наращивал боеспособность и мощь своей армии, в то время как Суффолк пренебрегал вооруженными силами Англии, легкомысленно полагая, что может добиться приемлемого мира жестами дружелюбия, такими, как уступка Майена и брак Маргариты. Он, видимо, забыл, что, как показал ход истории, надежного мира можно было добиться, лишь опираясь на силу и искусство торга. Он преднамеренно ослабил свои позиции торга посредством ненужной уступки Майена. Что еще хуже, он продолжал действовать и вести переговоры в величественной манере Генриха V, хотя соотношение сил изменилось в пользу Франции. С другой стороны, французский король в конечном счете понял, что именно сражения способны выдворить из страны агрессоров. В определенном смысле он стал увлекаться войной – то есть ее стратегией и планированием. Военная учеба перестала его отталкивать, он занялся вопросами тылового обеспечения и обнаружил, что это ему нравится. Перемены, происшедшие по обе стороны противоборства во Франции, не заметил Суффолк, который подстрекал некоторую полуразбойничью часть английских войск на разграбление города Фужер в Бретани и отказался от компенсации, хотя на этом настаивали и новый герцог Франсис, и король Карл VII. Таким образом, возобновление войны стало неизбежным. Карла на самом деле можно было бы похвалить за терпение и сдержанность, если бы преждевременное объявление войны не противоречило его интересам. К этому времени король Франции завершил формирование того, что можно назвать армией «нового типа». Она создавалась отчасти по образцу английской армии, то есть ее феодальный характер улетучился. Вместо прежней дружины она стала профессиональной оплачиваемой армией, по крайней мере в той части, в какой она состояла из всадников. Это была довольно крепкая организация, в которой были четко определены функции «ланца». Данная боевая единица состояла из шести всадников: латника, фехтовальщика, двух лучников, слуги-оруженосца и пажа. Фердинанд Ло отмечает, что два последних были не вооружены, но имели, как минимум, по кинжалу и, хотя от них не было пользы в прямом боевом столкновении, они могли пригодиться при охране обоза и в других вспомогательных целях, как использовались и английские пажи. Пажей включали в разные свиты, но в целях точного определения сравнительной численности противоборствовавших сил нам, видимо, следует полагаться на численность французского «ланца» в шесть человек. Теперь впервые за весь период Столетней войны мы располагаем относительно надежными цифрами численности французских войск. Профессор Ло отбирал их с большой тщательностью, но остается так много пробелов, что здесь далеко не все ясно. Следующие основные цифры, видимо, следует считать достоверными. На содержании короля состояли 1500 ланцев, или девять тысяч всадников. К этому нужно добавить 1500 ланцев в Лангедоке, что составит численность всех всадников, состоящих на платной службе короля, в 12 тысяч. Имелись и другие ланцы, называвшиеся единицами «малого состава», которые могли довести общую численность войск до 15 тысяч человек. Неизвестна численность пеших войск – состоявших почти целиком из арбалетчиков. К ним принадлежала милиция на денежном содержании, сформированная по образцу английской. Наконец, существовали постоянные гарнизоны городов, в основном состоявшие из лучников, численность которых невозможно определить. Из вышеприведенной цифры следует вычесть численность войск, необходимых для использования в Гаскони. Опять же определить их точно не представляется возможным. Однако к общей цифре нужно добавить войска, выделенные герцогом Бургундским для операций в Восточной Нормандии, а также войска герцога Бретонского, который теперь открыто выступал на стороне Карла. Суммируя, можно определить численность войск, имевшихся в наличии для боевых операций в Нормандии, – значительно меньше 30 тысяч. Что могли выставить против этого англичане? В условиях правления Генриха VI становится все более затруднительным определить численность английских войск во Франции, главным образом потому, что мы не располагаем цифрами потерь. Сюда же следует отнести дезертиров, которые к концу войны составили значительное число. В лучшее время раннего правления английские войска во Франции вряд ли превышали 15 000, и почти все они использовались для гарнизонной службы. Когда намечались особо крупные операции, основные силы для них обычно присылались из Англии. Более того, в последние годы Суффолк сократил численность английских войск и задерживал оплату оставшихся солдат, хотя за это вместе с ним несет ответственность и парламент. Поэтому можно вполне уверенно утверждать, что полевая армия англичан не могла обойтись без привлечения войск из городских гарнизонов, ослабляя их в опасной степени. Это позволяет понять, почему в военных операциях, о которых пойдет речь дальше, будут крайне редко упоминаться англичане. В начале июля Карл попросил у герцога Бургундского совета, следует ли начинать войну. Но еще до получения ответа и выдвижения ультиматума две колонны его войск выступили в поход. Последовавшая военная кампания с военной точки зрения не представляет интереса. Причины этого очевидны. У англичан не было полевой армии, и, следовательно, сражений на поле боя происходить не могло. Война вылилась в ряд осад. Большинство из них носили кратковременный, почти символический характер, с последующей капитуляцией на льготных условиях. Каждая осада – и даже каждая капитуляция – во многом походила на последующую, было бы утомительно описывать любую из них подробно. Тем не менее кампания представляет определенный интерес в стратегическом плане, даже если она и выглядела несколько иллюзорной. Карл, как мы уже отмечали, стал увлекаться стратегией и стремился применить стратегию выдвинутых рубежей (столь ценимую Эдуардом III) в Гаскони. Он разместил по периферии Нижней Нормандии не менее четырех военных колонн и приказал им вести наступление на эту территорию одновременно. Как мы часто убеждались, успешное применение стратегии выдвинутых рубежей зависело от четкого взаимодействия колонн и решительных действий командования. Кажется, французам не хватало этого, поскольку они наступали без достаточной координации и взаимодействия между колоннами. Это, однако, имело мало значения в отсутствие у противника полевой армии, которая могла бы нанести удар по одной из изолированных колонн. Сомерсет прибег к методу, который похож на бездействие, но который был единственно возможным – то есть «сидеть и выжидать». Каждому городу по очереди предлагалось сдаться, и малые города обычно так и поступали. Города, находившиеся в блокаде, не имели перспектив на выручку и, как правило располагая гарнизонами, укомплектованными частично нормандцами и командиром-нормандцем, а иногда командиром-англичанином, женатым на нормандке, не испытывали особого желания держаться продолжительное время. Если же и испытывали такое желание, то из них его быстро выбивали пушки Жана Буро. Трудно быть уверенным в подлинных чувствах населения. Французские хронисты, естественно, изображали эти чувства как страстное желание избавиться от «гнета англичан» и вернуться в лоно родной Франции. Но это слишком упрощает проблему. Нормандия еще не ощущала себя неотъемлемой частью Франции. Англичане контролировали эту провинцию треть века (не говоря уже обо всем XII веке), и ее средний житель считал себя навсегда связанным с Англией. Его настроения, видимо, походили на настроения горожанина времен Великой Гражданской войны, ориентировавшегося на победителей. Становилось все более очевидным, что Франция будет победителем, и ее популярность возрастала. Быстрое падение одного города способствовало еще более скорому падению соседних городов. Все это напоминало реку, приближающуюся к водопаду: течение убыстряется до тех пор, пока уже ничто не может удержать воду от падения вниз. Вторжение в Нормандию можно уподобить процессу, когда мальчишка откусывает кусочки от всех сторон бисквита. Нашествие на герцогство осуществлялось четырьмя армиями с востока, юга и запада. Король Карл находился в рядах войск, наступавших на столицу герцогства с востока под командованием Дюнуа. 16 октября 1449 года эта колонна войск остановилась у ворот Руана, и Дюнуа, согласно плану, начал штурм крепостных стен. Он почти добился своей цели, но в самый благоприятный момент на выручку явился Толбот, и французов отбросили от стен города. Затем произошло неожиданное. В это время в Англии находилась депутация руанцев, просивших английского короля прислать войска для защиты города. Но не все нормандцы были лояльны к Англии, о чем я упоминал прежде. На следующий день толпы жителей Руана так повлияли на Сомерсета, что тот малодушно позволил архиепископу начать переговоры с французами о капитуляции. Неизвестно, как все это воспринял Джон Толбот. Король Карл устроил свою резиденцию, в то время как велись переговоры в монастыре Св. Екатерины с видом на город. Но они слишком затянулись. 19 октября толпа захватила позиции у ворот и открыла их французам. Сомерсет укрылся в городской крепости (куда заточили Жанну д'Арк), и после дальнейших переговоров было подписано соглашение о почетных условиях сдачи. В обмен на восьмерых заложников, включая Толбота, Сомерсету с остальной частью войск позволили отбыть в Кан. В декабре французы осадили Арфлер, и артиллерия Жана Буро быстро решила дело. На следующий месяц, в январе 1450 года, вслед за Арфлером пал Онфлер. От всей Нормандии под контролем англичан сохранилась центральная часть герцогства, включая Кан, Байе, Фалез и Шербурский полуостров. Между тем в Англии разыгралась общественная буря и, естественно, гнев англичан сосредоточился на Суффолке. Ведь никому и в голову не могла прийти мысль о возможности утраты Нормандии, и менее всех английским властям, которые за 12 месяцев, предшествовавших французскому вторжению, не направляли в герцогство ни подкреплений в живой силе, ни поставок оружия. В спешке сформировали и оснастили армию под командованием сэра Томаса Керьела. После Толбота Керьел оставался наиболее опытным военачальником, если исключить сэра Джона Фастольфа, который уже давно вернул себе милость королевской власти и даже заслужил орден Подвязки. В течение нескольких лет он служил военным советником большого совета. Этот пост можно сравнить с должностью нынешнего начальника оперативного управления. Численность армии составила всего лишь 2500 человек. Осенью они собрались в Портсмуте и долго там оставались из-за неблагоприятной погоды. Выход в море откладывался до марта 1450 года. Керьелу было приказано высадиться в Шербуре (который оставался еще в руках англичан) и идти прямо на выручку Байе, подвергавшемуся угрозе со стороны французов. 15 марта он высадился в Шербуре, но отступил от выполнения приказа, поскольку местные власти попросили английского военачальника до начала марша на Байе вернуть Валонь (расположенную в средней части Шербурского полуострова). Керьел не только согласился выполнить их пожелания, но и попросил герцога Сомерсета, управлявшего Нормандией, прислать ему подкрепления. Тот с готовностью откликнулся на просьбу, прислав войско численностью 1800 человек, собранных за счет сокращения гарнизонов Байе, Кана и Вира. С армией чуть более четырех тысяч человек Керьел смог отвоевать Валонь, хотя и не без значительных потерь. После падения 10 апреля Валони английская армия через два дня продолжила марш на Байе, потратив на него почти четыре недели. Ко времени высадки во Франции армии Керьела сложилась обстановка, когда вслед за Руаном в руки французов перешло большинство городов в восточных и южных районах герцогства, а французский король вместе со своими войсками медленно продвигался на запад к Кану. Четырехнедельный переход англичан к Байе предоставил возможность французским войсковым колоннам продвинуться к Шербуру, устремившись в погоню за противником. Самой боеспособной из этих колонн командовал граф Клермон, младший сын герцога Бурбона. Его штаб-квартира размещалась в Карантане, расположенном в 20 милях к западу от Байе и 30 милях к югу от Шербура. В Кутансе, находившемся еще в 20 милях на юго-запад от Карантана, расположились около двух тысяч солдат под командованием коннетабля де Ришмона. Эти две колонны вместе составили бы армию численностью около пяти тысяч человек, достаточную для сражения с войсками Керьела. Таким образом, 12 апреля, когда Керьел выступил из Валони с войском численностью около 3800 человек (с учетом потерь в Валони), Клермон находился всего лишь в шести милях от дороги, по которой ему следовало пойти, в то время как войска Ришмона были удалены от нее на расстояние около 25 миль. Конечно, Клермон мог бы один перехватить Керьела, если бы посмел, но ожидать, что Ришмон прибудет к месту сражения вовремя, было невозможно. Однако Валонь и Кутанс находились на одинаковом расстоянии от Байе, и, направившись прямо туда через Сен-Ло, Ришмон сохранял хорошую возможность прийти к цели первым. Он и выступил в Сен-Ло. Это было здравое военное решение. Прямой путь англичан к Байе проходил по дамбе длиной в четыре мили через устье реки Вир. Им можно было пройти при отливе, и Керьел, должно быть, понервничал, ожидая отлива. Английский военачальник знал о присутствии в Карантане, всего лишь в шести милях отсюда, армии Клермона. Возможно, ему вспомнилась переправа Эдуарда III через Сомму перед битвой Креси. Но Клермон сидел без движения. Он отказался прислушаться к призывам сражаться со стороны жителей Карантана, которые в конце концов выступили самостоятельно и ввязались в бой с английским арьергардом, в то время как он брел по пояс в воде. Английская армия беспрепятственно продолжала свой путь и встала на ночь лагерем на берегу небольшой речки в 10 милях поодаль, оставаясь в 10 милях от Байе. Это было 14 апреля. Той ночью Ришмон остановился в Сен-Ло, в 19 милях к юго-западу, в то время как Клермон оставался без движения в Карантане, в 15 милях к западу от армии Керьела. Последнему оставалось на следующее утро лишь продолжать свой марш и к середине дня укрыться в Байе. БИТВА ПРИ ФОРМИНЬИ 15 АПРЕЛЯ 1450 ГОДАКогда в тот роковой день в середине апреля поднялось солнце, небольшая армия сэра Томаса Керьела остановилась в неглубокой долине, в которой притаилась крохотная деревушка Форминьи. Это было живописное место, окруженное орхидеями, фруктовыми деревьями и садами в апрельском цветении. Находящаяся рядом речка обеспечивала англичан водой, а хорошая прямая дорога, «великий путь», позволяла легко сообщаться с Байе. Для праздного времяпрепровождения времени не оставалось, а Керьел был опытным воином. Почему тогда он не продолжил свой марш согласно приказу, чтобы укрыться в Байе? На этот счет история не оставила свидетельств, но представляется, что ответ на вопрос следует искать в действиях сэра Мэтью Гофа, командовавшего подкреплениями. Войска еще не утомились, они прошли в три дня всего 30 миль – средний темп движения для того времени. В то время как английская армия встала у Форминьи, Гоф спешил к Байе, отстоявшему на 10 миль со стороны тыла. Спрашивается, для чего? В пользу этого имеется довольно убедительный довод, состоящий в том, что Керьел следовал собственному плану, который не предусматривал достижения самого Байе, что он послал Гофа в город, чтобы добиться одобрения своего плана и, возможно, попросить подкрепления. Что это был за план? Опять же естественно предположить, что Керьел, к тому времени зная, конечно, о достижении колонной Клермона Карантана, поверил в возможность нанести по ней внезапный удар, пока Клермон не соединился с любой другой колонной французских войск. Маловероятно, чтобы он знал о начавшемся предыдущим днем марше войск Ришмона к Сен-Ло. Нет ни одного английского источника с описанием битвы, а французские хроникеры не могли знать, в чем состоит план англичан. Моя версия, стало быть, является просто предположением, но оно сделано, исходя из метода неизбежных военных версий. Итак, утро 15 апреля застало английскую армию в статичном положении, в то время как войсковые колонны противника с каждым часом продвигались все ближе к англичанам и друг к другу. Предыдущим вечером граф де Клермон сообщил коннетаблю де Ришмону в Сен-Ло о передвижениях англичан, сопроводив сообщение предложением совместно атаковать противника на следующий день. Об ответе Ришмона на послание соратника ничего не известно, но его действия говорят сами за себя. Ведь коннетабль пошел по дороге на Форминьи. Руководствовался он счастливым озарением или располагал точной информацией о дислокации противника, полученной ночью? Ничего определенного на этот счет, к сожалению, сказать нельзя. Однако если коннетабль действовал просто по интуиции, то это характеризует его как выдающегося военачальника и подтверждает мое мнение, что он был не только наиболее опытным, но также наиболее искусным французским полководцем. Расстояние между войсками Клермона и английскими войсками было короче, он шел по лучшей дороге и поэтому первым пришел в соприкосновение с противником. Это случилось в полдень. Разумеется, Керьел выставил предыдущим вечером боевые посты на гряде невысоких холмов, протянувшейся в тылу его войск и обращенной к западу. Холмы имели покатые склоны и возвышались над долиной всего на 50 футов. Расстояние от верха холмистой гряды до небольшой речки, вившейся по долине, составляло 800 ярдов, и на вершинах холмов в стороне от дороги можно было установить надежные боевые посты. С утра предпринимались меры по комплектованию этих постов людьми, и, когда было обнаружено приближение противника, все было готово. В распоряжении Керьела находилось около четырех тысяч человек, Клермон же располагал тремя тысячами человек. (По численности войск см. Приложение.) Первоначально у Керьела было всего 425 латников, и если прибавить к ним 500 латников Гофа и учесть потери в сражении за Валонь, больных и т. д., то в общем получится примерно 800. Определение числа латников важно потому, что с его помощью устанавливается приблизительная протяженность боевой линии войск. Здесь необходимы некоторые пояснения. Керьел построил свои войска в боевую линию, поразительно похожую на ту, что построил Генрих V перед битвой при Азенкуре. А именно: линия состояла из выстроенных в один ряд спешившихся латников, прерывавшийся отрядами лучников, которые выступали из ряда, подобно бастионам, имея перед собой вереницы копьеносцев. Так же как при Азенкуре, число латников было настолько незначительным, что нельзя было помышлять ни о формировании резерва, ни о расположении их более чем в один ряд. За этим рядом располагалась вторая линия лучников, а за ними – третья линия алебардистов. (Алебардисты стали использоваться в бою лишь недавно.) Таким образом, протяженность линии латников в целом составляла около 700 ярдов, и если допустить, что каждый из отрядов лучников по фронту занимал 80 ярдов, что, по моему мнению, так и было, то общая протяженность первой боевой линии составляла чуть менее 1000 ярдов, скажем по 450 ярдов с каждой из сторон дороги[120]. Штаб Керьела располагался, несомненно, на каменном мосту или около него. В то время мост еще существовал в том месте, рядом с которым впоследствии соорудили памятную часовню. Как обычно, лучники воткнули перед собой заостренные шесты, и так же, как перед сражениями при Баннокберне и позднее в Бретани, перед боевой линией были вырыты ямы и короткие траншеи на случай кавалерийских атак противника. Мы часто задумываемся над тем, откуда войска брали инструменты для рытья окопов. В данном случае хроники сообщают, что они пользовались мечами и кинжалами. Впрочем, это неудивительно. С южной стороны дороги тянется на восток несколько более высокая холмистая гряда. Верх гряды увенчан ветряной мельницей, с которой открывается к югу прекрасный вид на долину реки Ор и с которой можно было увидеть приближавшегося противника с любого направления. Для размещения на гряде был отряжен небольшой контингент – весьма разумный шаг. Около трех часов пополудни подошла французская армия, следовавшая по дороге. С приближением к боевому строю англичан французы выстроились в три ряда справа и слева от дороги параллельно своему противнику на удалении «двойного расстояния полета стрелы», то есть около 600 ярдов. Наступила пауза, в течение которой англичане занимались укреплением своей обороны. Она позволила Клермону посовещаться со своими офицерами. Он был молод и неопытен, и, хотя стремился атаковать, его офицеры, высоко оценивавшие боеспособность английской армии и помнившие поражения французов в битвах при Азенкуре и Вернее, пытались отговорить своего командующего. Англичане, доказывали они, очевидно превосходят французов в численности войск, и французам необходимо двойное превосходство в численности, чтобы нанести противнику поражение. Лучше подождать, когда подойдет коннетабль. Вопреки этим доводам своевольный Клермон, видимо при поддержке молодых офицеров, достигших зрелости после Азенкура и воспринимавших ссылки на Азенкур как оправдание бездействия, сжал зубы и приказал войскам атаковать. Французские латники большей частью спешились и двинулись вперед «в нетерпении» в пешем порядке. Однако англичане, на которых атака не произвела впечатление, твердо стояли позади частокола заостренных шестов и траншей. Лучники нанесли большие потери наступавшим, стреляя в них в упор и с обоих флангов. Та же участь постигла кавалерийские атаки французов на флангах. Бой продолжался безрезультатно два часа. Затем французы вспомнили о своей артиллерии. Они вытащили перед своей боевой линией две «кулеврины», тяжелые полевые орудия, и стали обстреливать английские позиции. Этого не собирались терпеть английские лучники, которые покинули свои позиции и двинулись вперед прямо на французских артиллеристов. Последние обратились в бегство, и торжествующие лучники, не зная, как вывести орудия из строя, потащили их в расположение своих войск. Описание дальнейших событий крайне противоречиво, и невозможно сказать определенно, дотащили лучники орудия до позиций англичан или французы отбили их. Впрочем, это не важно. Поскольку эпизод был живописным, ему уделили внимание многие хронисты, но сам по себе он незначителен. Важно то, что французы к этому времени понесли такие большие потери, что стали уступать поле боя. Один из их командиров, Пьер де Брезе, отличился тем, что собрал вокруг себя многих из убегавших лучников. Французы явно напрягали последние усилия, и стоит предположить, что, если бы Керьел воспользовался благоприятной ситуацией и предпринял решительную атаку, противник был бы полностью разгромлен. Но случились две вещи, вернее, одна случилась, а другая – нет. Керьел не трогался с места, в то время как на юге у горизонта в самый подходящий момент появилось войско коннетабля. Подробности марша Ришмона нам, к сожалению, неизвестны, но, возможно, грохот от выстрелов «кулеврин» донесся до коннетабля и сообщил ему то, что он хотел знать: англичане стоят у Форминьи. К этому времени коннетабль добрался до деревни Тревьер, расположенной в полутора милях к югу от Форминьи на берегах Ора. Взобравшись по крутому склону к северу от реки, Ришмон вышел на ветряную мельницу. Летопись утверждает, что он взобрался на мельницу, чтобы увидеть поле битвы. Вполне вероятно, что все было именно так, если местность здесь была так же покрыта густым лесом, как сегодня. Иначе он все бы увидел и стоя на земле. Зрелище порадовало коннетабля. Ведь англичане увязли в сражениях на флангах и были обращены спиной к Ришмону. Какая великолепная возможность для атаки! Но коннетабль был осторожным воином. Он увидел также признаки разгрома французов. Требовалось время, чтобы его войска поднялись на верх гряды и развернулись для атаки. Что будет, если к этому времени войска Клермона будут совершенно рассеяны? Он останется лицом к лицу с победоносными и значительно превосходящими по численности англичанами. Ришмон решил связаться с Клермоном до того, как его войска вступят в бой. Поэтому он поскакал вперед, перебрался через речку вброд (вероятно, в месте, указанном на моей карте-схеме) и встретился с Клермоном. После короткого совещания Клермон, видимо, подчинился приказам опытного военачальника. Во всяком случае, они пришли к соглашению: Клермон подготовит свои войска для новой атаки, обрушившись на северную половину боевой линии англичан, а Ришмон атакует южную половину этой линии. Коннетабль вернулся к своим войскам, развернув их на верху гряды у ветряной мельницы. Затем он двинулся по холму вниз, атакуя левый фланг англичан и позаботившись о том, чтобы его собственный левый фланг перекрыл речку для сообщения с правым флангом Клермона. К этому времени Керьел уже знал о прибытии армии коннетабля. Планировал он атаковать силы Клермона, терпевшие поражение (что вполне вероятно), или нет, но сейчас это было уже невозможно. Керьел должен был развернуться фронтом против нового противника, не теряя времени, поскольку расстояние от ветряной мельницы до ближайшего фланга англичан составляло менее мили, а противник мог спуститься с холма очень быстро[121]. Обозначились также признаки того, что Клермон собирает свои войска в кулак. Все это диктовало очевидную последовательность действий Керьела. Сдерживая прежнего противника, он должен был повернуться лицом к новому врагу. Это могло быть достигнуто частично отказом от левой части боевой линии и частично уводом своих войск с прежнего рубежа, растягивая расстояние между флангами. Такой сложный маневр трудно совершить без предварительного оповещения войск в пылу сражения, но другого выхода не оставалось, у английского военачальника резервов не было. Маневр каким-то образом совершили, но, видимо, в большом беспорядке и замешательстве. Однако французский хронист отдает должное мужеству, с которым англичане встретили новую опасность. Он пишет: «Держались они великолепно». Теперь боевая линия была загнута под прямым углом или грубым полукругом с мостом в центре. Поскольку атака Ришмона развивалась на виду войск Клермона, они воспрянули духом и тоже ринулись в атаку. Ослабленная линия англичан дрогнула и повсюду стала отступать. Шаг за шагом они отступили на мост, вокруг которого развернулся ожесточенный бой. (До последнего времени поле у моста называлось «английским полем».) Напор двойной атаки постепенно усиливался, пока не раздался клич: «Спасайся, кто может!» Мэтью Гофу, которого спешно отозвали из Байе для участия в сражении, удалось повернуть вовремя на дороге и вернуться в город. Керьелу не так повезло. Его окружили и взяли в плен. Англичане разбились на небольшие группы, каждая из которых оказывала ожесточенное сопротивление. Немногие просили пощады, и немногие ее предлагали. Одна группа из 500 английских лучников упорно сражалась, пока не полегла вся на берегу речки, дорого отдав свои жизни. Имена этих воинов неизвестны, но давайте вспомним солдат знаменитого полка Белых кителей из Ньюкасла, погибших на Марстон-Мур через 200 лет. В месте, где сражались эти безымянные герои и погибли все до единого, нет ни одного памятного знака.  Битва закончилась. Английской армии фактически не существовало. Нормандия была потеряна навсегда. КОММЕНТАРИИЭта битва отличалась стратегическими особенностями, почти уникальными для средневековых войн. То есть две армии, действующие на выдвинутых рубежах, сумели соединиться на поле битвы. Встреча армий Веллингтона и Блюхера на поле битвы при Ватерлоо произошла не более своевременно и уместно, чем встреча Клермона и Ришмона на поле битвы при Форминьи. В обоих случаях операция, против которой Наполеон не уставал предостерегать, прошла успешно. Естественно, возникает вопрос, насколько успешный исход этой операции зависел от удачи и насколько от полководческого искусства? На этот вопрос нельзя ответить с полной уверенностью, поскольку подводят источники. Трудности координации действий войск в боевой операции, до того как новации улучшили связь сверх всякой меры, были чрезвычайными. Это объясняет редкость успешных операций подобного рода и тревогу по их поводу Наполеона. К сожалению, в этой книге невозможно развивать эту занимательную тему, однако полагаю, что, как бы ни была велика роль удачи в этом деле, нужно приветствовать Артюра Бретонского за смелость и тактическое мастерство в осуществлении того, чему сопутствовала или отказывала удача. Мощное влияние одной битвы на другую, возможно, нигде не проявилось с такой силой, как в воздействии Азенкура на Форминьи. В свою очередь, на Азенкур повлияли Креси и Пуатье, а еще раньше на Креси повлияли Халидон-Хилл и Даплин-Мур. Битва красноречиво свидетельствует о высоких боевых качествах английских воинов того времени. О командном составе английской армии судить труднее, главным образом потому, что ни одного английского участника сражения не увлекла идея написать или рассказать о нем и, соответственно, английские хроники были обречены на копирование французских аналогов. Если бы у нас было больше знаний, то можно было бы понять действия Керьела. Это был ветеран с большим опытом. Хотелось бы оправдать его за недостаточностью улик. Однако было бы лучше, если бы он принял смерть на поле боя, как это случилось через три года с великим Толботом в битве при Кастийоне. Вместо этого он закончил жизнь предателем на эшафоте через 21 год. Единственное обвинение английского современника в адрес Керьела я обнаружил в меморандуме, переданном большому совету его советником, сэром Джоном Фастольфом, вскоре после битвы. Он пишет, что Керьел «беспечно медлил в Нормандии и не торопился соединиться с (Сомерсетом)»[122]. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ФАЗА КАМПАНИИВесть о полном разгроме последней английской армии грянула громом для властей и английского народа. Фастольф занялся набором новой армии численностью три тысячи человек, но события в Нормандии развивались слишком быстро. Вместо продвижения прямо к Кану, французы повернули на юг к Виру. Для захвата города вместе с командующим гарнизоном лордом Скейлзом, который естественно выбывает из нашего повествования, им понадобилось шесть дней. Теперь под контролем англичан оставалось лишь полдюжины городов, где были, однако, размещены сильные гарнизоны. Здесь Клермон и Ришмон разделились, первый направился к Байе, который вскоре пал, второй же помог герцогу Франсису Бретонскому в осаде Авранша. Как известно, этот форпост Нормандии заслужил высокую репутацию, мужественно выдержав осаду 1439 года. Героическая супруга командира гарнизона Джона Лампета натянула на себя штаны, чтобы мобилизовать гарнизон, и, когда все надежды на спасение города были утрачены, она вновь надела юбку, чтобы вести с герцогом переговоры. Франсис влюбился в эту амазонку, но затем заболел и умер. Джон Лампет, согласно тогдашнему «Списку городов... отвоеванных у англичан...», «уехал в Англию и умер там с горя»[123]. Теперь настало время для осады Кана. Согласно стратегическому плану Карла VII, к городу сошлись не менее четырех колонн войск. В самом же городе сосредоточились остатки главных сил англичан в Нормандии во главе с герцогом Сомерсетом (с ним были жена и дети). «Список городов...» оценивает численность французов в 100 тысяч человек, возможно, их было впятеро меньше. Осада велась по образцу, показанному Генрихом V. Кан окружили войска, они заняли два больших аббатства, и 5 июня Жан Буро начал массированную бомбардировку города. Но штурма не понадобилось. Выдержав три недели бомбардировок, англичане затем запросили условия сдачи. Последней каплей стало пушечное ядро, пробившее стену детской комнаты в доме герцога, когда там находилась герцогиня. Герцогу Сомерсету гарантировали свободный выезд в Англию, перспектива чего его не устроила. Вместо этого он перебрался в Кале. Но на этом все еще не кончилось. Фалез, вотчина взятого в плен графа Шрусбери, теперь осадил Ксентрайль. Взамен освобождения графа были обговорены условия быстрой сдачи города. Так Джон Толбот снова стал свободным и обещал (как утверждается) больше не поднимать оружия против Карла VII. Самым последним пал Шербур. Честь проведения заключительной осады была предоставлена коннетаблю и Клермону, которые действовали теперь в прочной связке. Им помогал Жан Буро, на этот раз превзошедший себя. Самым выгодным местом размещения артиллерии были пляжи, которые, однако, во время прилива заливала вода. Но Буро нашел выход. Перед каждым приливом он смазывал орудия жиром и укрывал их в шкуры (делая таким образом пушки «непромокаемыми» так же, как это делали, по собственному почину, почти через 500 лет). Орудия оставляли на пляже и ждали отлива, когда можно было возобновить бомбардировки. Английский гарнизон под командованием Томаса Гауэра, как бы сознавая историческую значимость момента, оказал противнику упорное сопротивление. Он вынудил французов напрячь все силы и понести тяжелые потери убитыми и ранеными, включая отважного моряка адмирала Кетиви. Однако исход осады был предрешен. 11 августа 1450 года английское правление в Северной Франции завершилось. Через семь дней слуга Джона Пастона с тоской писал господину: «Говорят, что этим утром пал Шербур. Теперь у нас нет плацдарма в Нормандии»[124]. ПОТЕРЯ НОРМАНДИИПостепенное и полное овладение Нормандией французами было, конечно, неизбежно. В перспективе пространство суши, окруженное морями и горами и равное по размеру и конфигурации современной Франции, должно было в процессе переплетения браками и связями стать единым политическим образованием. Англичане владели территорией во Франции небольшое время – около 30 лет, одну десятую периода их владения Гасконью. Тем не менее не было решающих политических оснований, по которым английское владычество завершилось столь внезапно именно в 1450 году. Верно, что Дева возбудила и развила чувство патриотизма и национализма французов. Однако сомнительно, что она пользовалась каким-либо влиянием в Нормандии. Все, что нормандцы знали о ней, приходило к ним от солдат английского гарнизона или церкви. Оба источника уверяли их, что Жанна была ведьмой – дьявольским отродьем, – и было бы удивительно, если бы нормандцы этому не верили. Хотя Англия и Нормандия не были добрыми соседями, соперничали на море, между двумя странами имелись исторические и кровные связи. Поскольку нормандцы имели более приемлемую власть и лучшее обеспечение личной безопасности, чем их соседи в континентальной Франции, их мало привлекала идея разорвать постоянную связь с англичанами за Ла-Маншем. Поэтому напрашивается предположение, что внезапное завоевание Нормандии французами не связано с политическими, социальными или экономическими причинами. Фактически, весь ход событий можно объяснить чисто военными, но не какими-либо иными основаниями. Это можно выразить одним предложением: пока Англия была способна располагать на этой территории более боеспособной армией, чем ее противник, она могла сохранять свои позиции сколько угодно, но, когда соотношение сил изменилось в пользу противника, ее господство во Франции было обречено. Когда же мы захотим узнать, почему соотношение сил изменилось подобным образом, то сразу окажемся в сфере политики, экономики и социальной жизни – то есть среди факторов, исследование которых выходит за рамки тематики книги[125]. Остается констатировать с удовлетворением, которое я и не пытаюсь скрывать, что палата общин привлекла герцога Суффолка к суду, он был отправлен королем в изгнание, перехвачен несколькими кораблями (в их числе одним королевским), затем его обезглавили на планшире шлюпки, а обезглавленное тело выбросили на песок близ Дувра. Сэр Чарльз Оумэн трижды характеризует герцога как «изворотливого Суффолка». Если добавить к этому прилагательное «нечестный», то эпитафия герцогу будет законченной. А теперь постараемся забыть этого деятеля. ПриложениеЧИСЛЕННОСТЬ ВОЙСКЧисленность войск в средневековой битве обычно самый спорный вопрос. Это неудивительно. Документальных свидетельств в этом отношении мало, а во многих случаях их нет вовсе. Часто оценки численности носят произвольный и тенденциозный характер. Возможности проверки достоверности документов весьма ограниченны. В результате историки делают взаимоисключающие оценки численности войск. Битва при Форминьи – не исключение, хотя степень различий оценок в данном случае не настолько велика, как в случаях с другими битвами. Французские хронисты и официальные бюллетени утверждают, что англичане превосходили французов по численности. Видимо, эти оценки проистекают из патриотизма. Французский хронист дает понять, что абсурдно ничтожными потерями французы обязаны вмешательству Провидения. Новейшие французские исследователи принимают цифры авторов того времени без всяких колебаний. Последний, кто грешит этим, профессор Фердинанд Ло. Не стоит останавливаться на его оценке численности англичан (почти четыре тысячи человек), поскольку я пришел к тому же выводу (хотя не по тем же причинам). Месье Ло, склонный преуменьшать численность войск, которые участвовали в средневековых битвах, принимает цифру официального бюллетеня, определяющую численность армии Клермона в три тысячи человек, хотя у него были все мотивы занизить численность французов. В то же время он отвергает заявление Жана Шартье (опять же не похожее на преувеличение) о том, что Ришмон, помимо своих ланцев, располагал 800 лучниками. (Наличие этих лучников подтверждает также Блондель.) Фердинанд Ло не допускает этого на том основании, что иметь при армии пеших лучников было бы «крайне опасно». Профессор мог так думать, но граф де Ришмон, видимо, не разделял его мнение. Но почему Шартье и Блондель так настойчиво указывают на факт присутствия пеших лучников, если их не было? Приводя такие доводы, месье Ло получает возможность доказывать, что французов было меньше чем англичан. Мои расчеты состоят в следующем. К официальной цифре численности армии Клермона в три тысячи человек нужно добавить еще несколько сот. Приводятся разные цифры численности ланцев Ришмона – 200, 220, 250 и 300 человек, чаще всего встречается последняя цифра. Принимая ее и считая, что ланц состоял из четырех вооруженных воинов, получаем минимальную цифру в 1200 человек плюс 800 лучников, а в целом две тысячи человек. Общая численность двух армий, таким образом, может легко определяться в цифру более пяти тысяч. Могут возразить, что цифра четыре тысячи, определяющая численность англичан, слишком занижена, учитывая, что в официальном бюллетене число одних погибших приводится как 3774. На первый взгляд точность этой цифры впечатляет, но по зрелом размышлении она вызывает сомнения. Как известно, погибших англичан захоронили в 14 могильных ямах, которые заняли довольно обширную зону. Трупы раздевали и сбрасывали в эти могилы одновременно, поскольку целая армия, не занятая преследованием, использовалась для этих целей. Присутствовал ли тогда у каждой могилы клерк, подсчитывавший количество трупов? И не сбрасывали в эти могилы и трупы погибших французов? Тело раздетого француза выглядит так же, как и англичанина. Полагаю, что цифра 3774 была преднамеренно сфабрикована для пропагандистских целей, чтобы увеличить значение победы и придать ей мистический характер. ПОРАЖЕНИЕ КЛЕРМОНА В ПЕРВОЙ ФАЗЕ СРАЖЕНИЯОфициальный бюллетень упоминает о «стычке», а не настоящей атаке Клермона. Первое определение принято большинством новейших исследователей, включая сэра Чарльза Оумэна и сэра Джеймса Рамсея, двух единственных новейших английских историков, уделивших внимание битве. Вопреки официальному бюллетеню, адмирал Кетиви, один из ведущих командиров в армии Клермона, «проговорился» в письме, написанном всего лишь через четыре дня после битвы. После слов о поражении англичан он добавляет: «Но, говоря по правде, мне кажется, что месье коннетабля к нам привел Господь. Ведь если бы он не пришел вовремя и не действовал в присущей ему манере, то, между нами (вот так!), сомневаюсь в том, чтобы... мы вышли из битвы без непоправимых потерь, поскольку они превышали нас в численности в полтора раза». ПОЗИЦИЯ АНГЛИЧАН ВО ВТОРОЙ ФАЗЕ СРАЖЕНИЯКак раз по этому вопросу в описаниях хронисты больше всего неясности и разногласий. К собственному удовлетворению, чтобы разрешить проблему, я в основном пользовался методом неизбежных военных версий. Судить читателю, насколько предложенная версия отвечает естественному ходу событий. Рамсей и Оумэн расходятся со мной в выводах, так же как и друг с другом, а Ло (как обычно) дает более интересный анализ соотношения сил в битве, чем самого ее хода. Что касается других авторов, то я не мог найти ничего примечательного в работах на французском языке с 1900 года, когда 450-я годовщина битвы произвела на свет определенное количество материалов на эту тему. Среди них нет двух согласных друг с другом, а один, исследовавший тему всесторонне и снабдивший исследование рядом карт, к сожалению, грешит вымыслом долины, которой не существует (затруднив и продлив, таким образом, мои изыскания, пока ошибка не была найдена). ИСТОЧНИКИ ПО БИТВЕ ПРИ ФОРМИНЬИОсновной и, фактически, единственный английский источник по битве – «Список городов...», который переведен и издан в «Письмах и документах» Дж. Стивенсона под заглавием «Труды Уильяма Уорчестера»... Между прочим, «Письма и документы» при том, что они мало прибавляют к нашим сведениям об этой военной операции, весьма полезны для понимания логики войны (хотя книга издана неряшливо; чтобы определить происхождение многих писем и документов в т. 1 и т. 2, часть 1, необходимо пользоваться т. 2, часть 2). Французские источники, естественно, многочисленны, хотя, как уже указывалось, они в значительной части копируют друг друга. Шарль Жоре в своей «Битве при Форминьи» (1903) приводит не менее 15 источников и фрагменты большинства из них[126]. Это лучшая из опубликованных книг по битве. Главными ее хронистами являются: Жан Шартье, Берри Герольд, Робер Блондель, Гийом Груель, Тома Базен. Все они цитировались выше. Здесь также делались краткие ссылки на некоторые новейшие работы по этой теме, и повторять их не следует. Но к ним нужно прибавить «Историю Карла VII» Дю Фресна де Бокура. Примечания:1 «Очевидно, что французы опасались принца Уэльского, даже при том, что того несли на носилках». Денифле X. Опустошение церквей... во время Столетней войны 11 Подробности дискуссии вокруг маршрута следования французской армии приводятся в приложении к этой главе. 12 Авангардом теперь командовал герцог Йорк. Хроника «Брут» объясняет это тем, что в какой-то момент король разочаровался в герцоге и Йорк, зная об этом, упросил короля назначить его командующим авангардом, чтобы доказать свою пригодность. 119 Последние исследования, однако, заставляют вынести графу менее суровую оценку в связи с его личной ответственностью за сдачу Майена. Но это не оправдывает его слабости. 120 Сэр Джеймс Рамсей, отличающийся удивительной способностью помещать боевую линию по касательной относительно естественного расположения и даже перпендикулярно ему, поступает так и в данном случае. Его прекрасная цветная карта – единственная, которая мне известна в нашей стране, – изображает позицию англичан вытянутой вдоль дороги на Байе и обращенной на юг вместо запада. 121 Ситуация поразительно напоминала сражение при Ватерлоо, когда прусские солдаты неожиданно появились на поле боя, согласно стратегическому плану. 122 «Исследования Уильяма Уорчестера», опубликованные в «Письмах и документах» Стивенсона, т. 2, часть 2-я. 123 Цитируется по Стивенсону, т. 2. 124 Переписка Пастона. Т. 1. 125 Они подробно исследуются профессором Эдуардом Перро в его книге «Столетняя война». 126 В книге «Изгнание англичан из Нормандии» Дж. Стивенсона содержатся тексты работ «Возвращение норманнов» Блонделя на латинском, «Возвращение Нормандии» Берри на французском, взятой из его первоначального труда «История Карла VII», а также их переводы на английский. |

|

||

|

Главная | В избранное | Наш E-MAIL | Добавить материал | Нашёл ошибку | Вверх |

||||

|

|

||||