|

||||

|

|

Глава 6 Гипотезы о происхождении языка Гипотез о происхождении языка по-прежнему много, и в этой главе мы сможем рассмотреть лишь некоторые из них. Как ни удивительно, до сих пор еще иногда всерьез обсуждается идея о том, что язык был дан человеку в готовом виде одномоментно высшими силами. На мой взгляд, такая гипотеза недоучитывает способности природы к самоорганизации: когда из атомов строятся молекулы, из молекул — живые клетки, работа клеток и их систем — органов и тканей — обеспечивает жизнь организмов, нет необходимости в каком-либо внешнем творце, который бы организовывал все эти процессы. При задании нескольких базовых физических констант все это с необходимостью произойдет само1. То же самое, на мой взгляд, касается и развития коммуникативных систем. Гипотеза о внешнем источнике возникновения человеческого языка не только лишает исследователя возможности обнаружить те естественные закономерности, которые приводят к его появлению с той же неизбежностью, с какой камень, брошенный вверх, падает вниз под действием силы тяжести. Она к тому же представляет предполагаемого Творца убогим кустарем, который не в силах создать механизм, работающий самостоятельно, и вследствие этого оказывается вынужден все время быть начеку и то и дело подправлять работу своего творения. Большинство исследователей, пытающихся разрешить проблему глоттогенеза, стремятся учитывать информацию, накопленную в других областях науки. Но зачастую сведения, которыми они располагают, крайне фрагментарны. О том, насколько пагубно это сказывается на исследованиях, свидетельствует, например, недавняя работа отечественного лингвиста Юрия Викторовича Монича2. Автор осознает комплексный характер проблемы глоттогенеза и пытается привлекать к рассмотрению материалы этологии. Но из всего обширнейшего массива данных, накопленных в этой области, он берет лишь то, что у животных существует агрессивное и умиротворяющее поведение, а также ритуалы. Соответственно, в рамках его гипотезы язык возникает из ритуала, в первую очередь — из ритуала клятвы верности своему племени. Он пишет: “Ритуализованный знак, маркирующий территорию первобытного коллектива, символизирующий его внутреннюю сплоченность и обороняющий его от внешнего мира, — амбивалентен и — подобно ненормативной лексике русского языка — “всереферентен”, т. е. потенциально чуть ли не бесконечно многозначен”3. Язык, по его мнению, начинался с отдельных слов, причем эти первые слова были клятвами верности, символизировавшими первобытные сообщества. Слово — клятва верности своей группе — было одновременно и угрозой чужим группам. Возникновение языка в таком виде Монич связывает с верхнепалеолитической революцией и появлением пещерной живописи, относя этот период ко времени 15–20 тыс. лет назад (без обсуждения других предлагавшихся датировок)4. Я надеюсь, что читатель, уже знакомый с главами 3 и 4 настоящей книги, в состоянии составить собственное суждение о степени убедительности данной гипотезы. Подобного рода построения, базирующиеся прежде всего на умозрении, а также на недостаточной компетентности автора в различных отраслях знаний, появляются и за рубежом. Например, немецкий исследователь Вольфганг Вильдген5рассматривает язык как проявление индивидуальной креативности: язык, по его мнению, был изобретен тем, кто первым сказал предложение. Примером креативности в языке служат для него лексические инновации, поскольку другие инновации не дают возможности проследить роль индивида. Вильдген пытается обнаружить “ископаемые” свидетельства эволюции языка в современном словаре: здесь основой для рассуждений о глоттогенезе служит лексика (и базовый синтаксис) живых языков (практически исключительно английского, немецкого и французского), более конкретно — фразеологизмы с использованием названий “руки” и “глaза”. В центре внимания исследователя оказывается схема хватания, которое представляет собой двухвалентное действие и тем самым подготавливает разум к появлению валентностей. Вильдген неоднократно говорит о своем стремлении построить синтетическую неодарвинистскую теорию, базирующуюся на эволюционной биологии и генетике6, о “в основном биологической… перспективе” своей работы7; вообще, по его мнению, теория глоттогенеза “может сосредоточиваться преимущественно на биологических процессах, которые вызывают генетические, анатомические и (основные) поведенческие изменения”8. Тем не менее, его познания в биологии более чем отрывочны. Так, говоря о “трех-четырех” вокалических сигналах человекообразных обезьян (англ. apes), автор явно имеет в виду верветок, которые с точки зрения английского языка относятся к monkeys(у человекообразных обезьян сигналов больше, но такой четкой референциальной соотнесенности, как у верветок, нет9), называет неандертальца Homo neanderthalensis10, что соответствует представлению о том, что неандертальцы и кроманьонцы являются разными видами, а кроманьонца — Homo sapiens sapiens11, что уместно, лишь если считать кроманьонца и неандертальца подвидами одного вида. Важная для авторской концепции идея о том, что для передачи “достижений гения” непременно нужен язык, могла возникнуть исключительно благодаря незнанию “культурных” традиций, зафиксированных не только у шимпанзе, но даже у макак (см. гл. 5). Соответственно, биология для В. Вильдгена практически сводится к передаче генов, мутациям и давлению окружающей среды. Не очень сильна и лингвистическая сторона его работы. Так, говорить о необходимости создания (и об отсутствии в настоящее время) теории, объясняющей языковые изменения, по меньшей мере странно при наличии огромного количества работ, где такая задача не только ставится, но и во многом успешно решается12. В его книге встречаются такие курьезные ошибки, как попытки этимологического сближения нем. Hand “рука” и Hund “собака”13, безоговорочное отнесение прилагательных к сущностям именной природы14, а также утверждение о том, что реконструкция языков десяти-тысячелетней древности — дело типологии15. Нет нужды говорить, что автор не приводит материала ни из одного языка, где прилагательное было бы не именем, а, скорее, глаголом (таков, например, японский язык, где прилагательные, подобно глаголам, изменяются по временам), и не ссылается ни на одну компаративистическую работу, в которой предлагалась бы реконструкция глубокого уровня16. Работ такого качества достаточно много, но рассматривать их не слишком интересно, поскольку их недостатки настолько перевешивают достоинства, что ни о каком осмысленном вкладе в решение проблемы глоттогенеза говорить не приходится. Перейдем теперь к гипотезам, которые, на мой взгляд, без натяжки можно назвать научными. Их тоже немало. Одни исследователи выдвигают совершенно новые гипотезы, другие пытаются подобрать новые аргументы к старым. Так, например, психолог Майкл Корбаллис17возрождает теорию происхождения звучащей речи от жестов. Когда предки человека стали ходить на двух ногах, их передние конечности — руки — освободились, и это дало возможность жестикулировать. Кроме того, выпрямившиеся люди стали смотреть в лицо друг другу, и мимика стала играть большую роль в общении. Но потом люди стали делать орудия, и их руки оказались заняты, — тогда, по мнению Корбаллиса, основная нагрузка легла на мимические жесты (и сопровождающие их возгласы). В результате жесты постепенно сместились внутрь рта — превратились в артикуляцию языковых звуков. Корбаллис называет даже приблизительное время, когда это произошло, — около 40 тысяч лет назад, в период верхнепалеолитической революции. Наскальная живопись, костяные иглы, украшения, новые технологии обработки камня — в ту эпоху возникло и распространилось огромное количество культурных новшеств. По мнению Корбаллиса, одним из таких культурных новшеств был и звуковой язык. Этот язык оказался лучше жестового, и поэтому люди, говорившие на нем, сумели вытеснить своих предшественников. В гипотезе Корбаллиса, безусловно, есть рациональное зерно: действительно, у приматов звук, в отличие от жестов, не подконтролен воле, поэтому новые знаки могли первоначально создаваться только на базе жестов. Весь вопрос в том, когда это происходило. И здесь гипотеза Корбаллиса вступает в противоречие с данными приматологии и антропологии: как уже говорилось в гл. 4, придавать жестам значение, необходимое для сиюминутных нужд, способны не только человекообразные обезьяны, но даже павианы. С другой стороны, уже первые представители нашего вида, неоантропы, появившиеся более 100 тысяч лет назад, имели очень развитые анатомические приспособления для членораздельной звучащей речи — и только для нее (в остальном эти приспособления скорее вредны — см. гл. 2). А сложные (и тем более связанные с риском) анатомические структуры не могут сформироваться “просто так”, без крайней необходимости, поэтому поверить, что переход от жеста к звуку связан с верхнепалеолитической революцией, невозможно. Не исключено, что жестами могли широко пользоваться неандертальцы — у них было крупное лицо, большие, широко расставленные глаза18, более развитые, чем у неоантропа, затылочные отделы мозга (именно там у всех приматов, включая человека, расположены зоны коры, связанные со зрением). Впрочем, это не более чем догадка. С жестами связывает происхождение языка и М. Томаселло19. Человеческая коммуникация, по его мнению, началась с указательных жестов и пантомимы — они легко понятны без предварительной подготовки, поскольку апеллируют либо к тому, чтo оба собеседника могут увидеть, либо к тому, чтo легко представить себе по иконическому изображению. В их основе лежат склонности, во-первых, следить за взглядом, а во-вторых, интерпретировать поведение окружающих (считая по умолчанию, что если они что-то делают, то делают намеренно и с какой-то целью). Эволюцию языка Томаселло представляет следующим образом. У далеких предков человека (как и у современных человекообразных обезьян) были жесты, привлекающие внимание (например, похлопать по земле, чтобы сородичи услышали и обернулись), и движения намерения (представляющие собой начальные фазы соответствующего действия). Эти приматы могли понимать чужие цели и намерения, знать, что другой особи видно или слышно, а что — нет, и т. п. Потом постепенно возникают совместные цели и намерения, общее поле внимания, понимание того, чтo известно другому (в том числе того, чтo этот другой знает о знаниях окружающих). Жест сам по себе несет не слишком большое количество информации, и, чтобы верно понять намерение “говорящего”, необходимо иметь достаточно много общих с ним знаний (и знать, что эти знания действительно являются общими). Томаселло приводит такой пример (из современной жизни): если некто идет с девушкой по территории университета и, проходя мимо библиотеки, указывает ей на один из велосипедов, стоящих около входа, то для того, чтобы понять, чтo имеется в виду, девушка должна знать не только то, что этот велосипед принадлежит ее бывшему приятелю, с которым она теперь избегает встреч, но и то, что вся эта информация известна ее спутнику, — если она не знает, что он знает об этом, она не сумеет верно интерпретировать его жест (а он, если не знает, что она знает, что он это знает, вряд ли станет указывать ей на этот велосипед). Разумеется, в древности ситуации были другими, но способность знать о знаниях другого сыграла чрезвычайно важную роль в становлении языка. Далее появляется стремление к кооперации (в том числе в общении) и ожидание кооперативного поведения от партнеров по коммуникации, желание информировать других и, наконец, формируются общественные нормы. Именно возможность иметь совместные цели, стремление к сотрудничеству и взаимопомощи Томаселло считает главными движущими силами, приведшими к появлению человеческого языка. Он специально отмечает, что язык не мог быть предназначен для обмана сородичей20: в такой ситуации никто не стал бы тратить усилия, стараясь понять, что сообщает податель сигнала, и язык не возник бы. Скорее, развитие языка шло вместе с когнитивным развитием, вызванным необходимостью объяснять, предсказывать и контролировать поведение сородичей21. В ходе эволюции сначала жесты, привлекающие внимание, сменяются указательными жестами, затем движения намерения превращаются в пантомиму; в конце концов формируется конвенциональный звуковой язык, в котором место пантомимы занимают знаменательные слова, а место указательных жестов — служебные. Переход от иконических знаков к символьным мог быть осуществлен на этапе жестовой речи и был, по гипотезе Томаселло, подобен стиранию метафор22: когда жест, иконически соотнесенный с некоторым действием, стали употреблять те, кто с этим действием не знаком, произошел отрыв формы знака от его смысла. С этого момента начинается фиксация формы знаков: теперь они опознаются не вследствие своего сходства с изображаемым действием, а исключительно в силу того, что их исполняют стандартным, привычным образом. Звуковые же знаки, по мнению Томаселло, появились уже после этого (поскольку они не могут быть иконичны). Первоначально звуковые сигналы были, вероятно, лишь эмоциональным дополнением к значащим жестам; переход же коммуникации на звуковой канал мог быть связан либо с необходимостью общаться на значительном расстоянии, либо с желанием повысить собственный статус, сообщая информацию сразу всей группе, а не каждому ее члену по отдельности. Томаселло показывает23, что те характеристики человеческого сознания, которые необходимы для нормального функционирования языка, возникли из нашего общего с обезьянами наследия (в частности, предшественниками грамматических способностей являются имеющиеся у приматов тенденции разделять события и их участников, а также строить достаточно длинные последовательности действий для достижения цели), несколько видоизменившись вследствие изготовления орудий, совместной деятельности (с общей целью) и возросших требований к групповой сплоченности. Очень много сторонников имеет гипотеза Н. Хомского24 — гипотеза врожденности языка и наличия в мозгу человека Универсальной Грамматики. Но, как уже было показано в гл. 2, для того, чтобы у ребенка при овладении языком сформировалась грамматика, достаточно общекогнитивных принципов обработки информации, прежде всего желания “искать структуру в хаосе”. Кроме того, как мы видели в гл. 5, гены просто по своей природе не могут кодировать грамматические сведения. Н. Хомский постепенно модифицирует свою гипотезу, поэтому в его новых публикациях появляются идеи, иногда даже противоречащие тому, что он писал ранее. Например, недавно громоздкие синтаксические правила (якобы имеющиеся в голове каждого человека от рождения) были заменены “операцией слияния” (англ. merge) — каждое слово представляет собой синтаксическую составляющую, два слова, сливаясь, образуют синтаксическую составляющую следующего порядка, которая дальше может сливаться с другими синтаксическими составляющими — до тех пор, пока не получится законченное предложение. Для того, чтобы пользоваться операцией слияния, необходима способность к рекурсии — и именно она признается основой человеческой языковой способности. Адаптивный смысл языка, согласно гипотезе Хомского, состоит в обеспечении мышления25. В своей книге “О природе и языке” он пишет: “Язык не считается системой коммуникации в собственном смысле слова. Это система для выражения мыслей, т. е. нечто совсем другое. Ее, конечно, можно использовать для коммуникации… Но коммуникация ни в каком подходящем смысле этого термина не является главной функцией языка”26. Далее он вполне справедливо замечает, что “если вы хотите исключить взаимное непонимание, то конструкция языка для этой цели неудачна, поскольку существуют такие свойства, как неоднозначность. Если вы хотите, чтобы было такое свойство, чтобы то, что нам обычно нужно сказать, выходило коротко и просто, ну, что тут скажешь, наверное, в языке просто нет такого свойства”27. Но значит ли это, что появление языка было обусловлено не потребностью в коммуникации, а потребностью в обеспечении мышления? Видимо, все же нет: ведь если бы язык был нужен только (или в первую очередь) для “бесед” с самим собой, ему не понадобились бы ни возможность тонко различать звуки (и связанные с этим анатомические особенности речевого аппарата), ни падежи, ни согласование, ни порядок слов — то есть все то, что необходимо для линейной последовательности кодирования информации28. Кроме того, язык, нужный прежде всего для мышления, мог бы развиваться у детей, лишенных общения с другими людьми, — ведь мыслить им никто не мешает! Но, как мы знаем, этого не происходит: если человек в детском возрасте не будет общаться с людьми, он не овладеет языком — несмотря на предполагаемое наличие у него врожденной языковой способности. Одним из наиболее последовательных нативистов — сторонников врожденности языка — является Д. Бикертон29. Его главные аргументы — креолизация пиджинов и быстрое усвоение языка детьми (то, что называется “грамматическим взрывом”, см. гл. 1). А раз язык является врожденным, то, по мнению Бикертона, возникнуть он мог только одномоментно, в результате генетической мутации, происшедшей у прародительницы человечества — “митохондриальной Евы”. Внезапность появления языка подчеркивается самим названием его совместной с У. Кэлвином книги “Lingua ex machina” — буквально (в переводе с латыни) “Язык из машины”, то есть язык, возникающий внезапно и как бы ниоткуда, как deus ex machina (“бог из машины”) в античном театре. Книга эта написана в форме писем Бикертона к Кэлвину, у которого он стремится найти ответы на вопросы о том, в каких мозговых структурах локализована врожденная языковая способность, и ответных писем Кэлвина. У предков человека существовал, по мнению Бикертона, “протоязык”, изначальный словарь которого был равен нулю, но потом, постепенно, понемногу, добавлялись новые символы. Символы, по Бикертону, возникли примерно на два миллиона лет раньше, чем собственно язык. Сначала наши предки применяли смешанные формы коммуникации — пользовались как жестом, так и звуком, но потом ключевая роль в процессе общения перешла к звуку, поскольку пользоваться жестами неудобно, например, в темноте или в густых зарослях. Бикертон рисует протоязык состоящим почти исключительно из существительных и глаголов. Таких “модификаторов”, как прилагательные или наречия, в протоязыке еще не существовало, они появились значительно позднее. В протоязыке же слова вовсе не взаимодействовали друг с другом, так что речь выглядела примерно так, как выглядит речь на плохо выученном иностранном языке или пиджине — мучительные поиски слова, борьба за его произнесение, потом мучительные поиски следующего слова. Переход от протоязыка к собственно языку Бикертон уподобляет переходу от пиджина к креольскому языку. Моментом возникновения языка Бикертон считает возникновение связей между словами в рамках высказывания, прежде всего — возникновение аргументной структуры, т. е. разделение глаголов на одно-, двух- и трехвалентные. Это стало возможным благодаря той самой генетической мутации, происшедшей у “митохондриальной Евы”, в результате которой возник синтаксический анализатор и синтезатор, а также перестроился весь речевой аппарат. Основной функцией языка Бикертон, как и Хомский, считает обеспечение мышления — именно для обеспечения сложных мыслительных процессов и нужен сложный синтаксис, которому Бикертон отводит ключевую роль в возникновении человеческого языка. Мышление же во многом было направлено на интерпретацию поведения сородичей, становившегося все более и более сложным. По гипотезе Бикертона, “протоязык”, состоявший исключительно из слов и лишенный грамматической структуры, давал преимущества лишь в добыче пищи, синтаксис же смог сложиться только в социуме: практика реципрокного альтруизма, по его мнению, вынуждала индивидов к постоянным подсчетам, кто что (и главное — сколько!) для кого сделал, сколько чего и кому должны сделать они сами. Это привело к пониманию семантических ролей, а потом и к закреплению их в синтаксисе. На самом деле, Бикертон здесь не учитывает данные приматологов: практика реципрокного альтруизма имеется и у обезьян30, не имеющих языка, но, как показывают исследования, умеющих вполне четко оценивать, “кто кому сколько должен”31. Более того, “к настоящему времени получено немало данных о способности животных — главным образом приматов — к взаимозачету не только благодеяний, но и нанесенного им ущерба при “планировании” поведения относительно других особей своего вида”32. Способность к очень точному учету альтруистических действий продемонстрировали в эксперименте Джералда Уилкинсона33 летучие мыши-вампиры. Было выяснено, что они могут делиться пищей (в первую очередь с родственниками, во вторую — с неродственными друзьями), но право на такую помощь (вампир отдает пищу, которая могла бы обеспечить ему 12 часов жизни) имеют лишь те, кому до голодной смерти осталось не более 24 часов. Летучие мыши четко помнят, кто помогал им, и в случае необходимости кормят именно своих благодетелей. К появлению у вампиров языка все это, однако, не приводит. И Н. Хомский, и Д. Бикертон, и многие другие ученые (прежде всего американские34) считают синтаксис определяющей частью человеческой языковой способности. Но так ли он нужен? Если в голове слушающего заранее присутствует обобщенная модель ситуации, и требуется лишь уточнить некоторые детали, проще обойтись без синтаксиса: так, цепочка Два — Крюково — обратно понимается кассиром на железнодорожном вокзале не хуже, если не лучше, чем цепочка Не могли бы Вы продать мне два полных билета на электричку до станции Крюково, позволяющих доехать туда и вернуться обратно? В ситуациях стандартных нередко бывает достаточно совсем незначительных элементов коммуникации. Например, довольно сложный комплекс действий по приготовлению чая и выставлению на стол разнообразных сладостей может быть запущен обменом всего двумя совершенно лишенными синтаксиса репликами: Чаю? — Угу!, — а иногда может хватить и нечленораздельного междометия с вопросительной интонацией, сопровожденного указанием рукой на чайник, и того же ответа Угу! (если же чаепитие — установившийся порядок встречи кого-либо из ваших знакомых, то можно обойтись и вовсе без слов, последовательность действий будет запускаться самим фактом появления этого человека у вас в гостях). Вполне вероятно, что столь же стандартизированные ситуации, с которыми встречался в повседневной жизни первобытный человек, требовали столь же малого участия коммуникативной системы. Как отмечает М. Томаселло, чем бoльшим объемом общего знания о конкретной ситуации располагают собеседники, тем меньше им необходимо сообщать друг другу эксплицитно, т. е. говорить (или показывать) в процессе общения35. Особенно наглядно это бывает видно на материале детской “эгоцентрической речи”: владея полной информацией о ситуации, ребенок фиксирует свое внимание лишь на некоторых деталях, поэтому в его высказываниях нередки пропуски и синтаксические нарушения36. Сходным образом выглядит и общение на пиджине — слова преимущественно конкретные, грамматика (как обязательный способ оформления высказываний) отсутствует, предложения по большей части короткие (от одного до трех слов), сложные предложения строятся при помощи соположения, а не вставления одного простого предложения (или, точнее, предикации) в другое, высказывания строятся на основе прагматических, а не синтаксических принципов, и вся коммуникация в целом сильно зависит от внеязыкового контекста. Вероятно, как пишет Т. Гивон, примерно так же была устроена коммуникация у гоминид до появления настоящего языка37. Быстро и без помощи синтаксиса позволяют обрисовать положение дел существующие во всех языках слова-“свертки”, такие, как, например, рус. тёща — “мать жены”, почём — “сколько денег вы захотите с меня потребовать, если я захочу купить это”. Синтаксис же нужен для того, чтобы вложить в голову слушающего обобщенную модель ситуации, которая ранее там отсутствовала. Действительно, синтаксические средства направлены прежде всего на то, чтобы слушающий мог быстро сообразить, кто какую роль играет в описываемых собеседником событиях. Синтаксис — средство добиться, чтобы воспринимающий сообщение мог понять, каким образом разные элементарные сигналы в рамках длинной реплики соотносятся друг с другом, чтобы он мог предсказывать хотя бы отчасти, что будет сообщено дальше, поскольку, если он уже заранее чего-то ждет, правильность распознавания этого будет обеспечена более надежно. Пока ситуации были достаточно стереотипны, их можно было — хотя бы в общих чертах — помнить все, и спроса на синтаксис не было. А когда в ситуациях, с которыми стали встречаться гоминиды, элемент новизны сильно возрос, когда стало важно обращать внимание на все большее количество нюансов, востребована оказалась возможность вкладывать больше детализированной информации в одно высказывание, производить длинную цепочку знаков (более одного или, может быть, даже более двух) за одну “реплику”. Те, кто смог реализовать эту возможность, получили синтаксис. У существа всеядного (какими были, судя по данным анатомии, все те представители рода Homo, которые могут рассматриваться как кандидаты на роль прямых предков человека разумного) вероятность встречи с нестандартными ситуациями весьма высока. Для всеядного существа, использующего орудия, такая вероятность возрастает многократно, поскольку использование орудий создает множество дополнительных возможностей, увеличивая число моделей поведения, которые можно реализовывать и из которых можно выбирать. Еще более востребованным становится синтаксис в ситуации передачи опыта и знаний в виде текстов, поскольку, приступая к восприятию текста, слушающий еще ничего не знает о той ситуации, о которой намеревается рассказать говорящий. М. Томаселло связывает появление синтаксиса с желанием информировать окружающих: пока предки человека, подобно современным обезьянам, использовали коммуникацию прежде всего для просьб, они, как показывают данные языковых проектов, вполне могли обходиться минимумом грамматики38. Для другого сторонника нативизма, С. Пинкера39, язык — это прежде всего одна из составляющих комплексной “адаптации к когнитивной нише” (так называется одна из его статей): специализация человека — улавливание внутренних связей между событиями окружающей действительности, и язык является одним из средств приспособления к этому. Основной функцией языка С. Пинкер считает коммуникативную: язык, по его мнению, возник для обмена информацией, для того, чтобы один индивид мог передать правдивые сведения о мире другому индивиду. Пинкер, как и Хомский, считает языковую способность врожденной, но, в отличие от Хомского, для Пинкера главная ее составляющая — не рекурсия, а универсальный словарь, “мыслекод” (см. гл. 1). Пинкер не считает, что язык мог возникнуть в результате одной-единственной мутации, поскольку, как он пишет, “один-единственный ген не отвечает, еще раз повторяю, не отвечает за схему, лежащую в основе грамматики”40. Но, поскольку взаимоотношение между определенными генами и определенными наблюдаемыми свойствами не прямое, а дважды опосредованное, в предположении о “грамматическом гене” просто нет необходимости. По мнению Пинкера, язык возник не одномоментно, а постепенно, наиболее обычным для эволюции путем — путем естественного отбора через накопление мелких мутаций. Маленькие шаги, усиливающие существующую функцию, могут не только развить какие-то уже имеющиеся у организма “модули”, но и привести к возникновению нового “модуля” “из ничем не отличавшегося ранее от других анатомического участка, или из закоулков и щелей других существующих модулей”41. Таким путем, по мнению Пинкера, возникли “языковые зоны” мозга — зона Брока и зона Вернике. У обезьян в мозгу есть гомологи этих зон, но они не включены в управление звукопроизводством. Эволюция языка, по Пинкеру, должна была идти небольшими шагами, так, чтобы каждая промежуточная стадия развития коммуникативной системы давала бы увеличение приспособленности и повышала бы преимущества при размножении для потомков. “Отбор мог “запустить” формирование языковых способностей, поощряя в каждом поколении тех говорящих, которых лучше всего могли понять слушающие, и слушающих, которые лучше всего могли понять говорящих”42. Один из наиболее последовательных противников нативизма — Т. Гивон43. Синтаксис с рекурсивным вставлением составляющих — это, по его мнению, не “загадка эволюции” и не цель адаптации. Скорее, это побочный результат действия тех предпосылок, которые обусловили возникновение грамматики. Грамматика, в свою очередь, представляет собой эволюционно последний компонент языка, развившийся на базе множества свойств, послуживших для нее преадаптациями. Поэтому маловероятно, чтобы в мозге существовал особый “грамматический модуль” (“языковой орган”) или чтобы возникновение грамматики определялось единственным “грамматическим геном”. Скорее, грамматика воплощается в мозге как сеть, объединяющая между собой различные, существовавшие до появления грамматики “модули”: на нее работает семантическая память (хранящая слова), способность к восприятию событий (позволяющая строить предложения), эпизодическая память (дающая возможность вспоминать события и выстраивать их описание в цепочку предложений), рабочая память (позволяющая анализировать синтаксические единства, состоящие из нескольких слов), способность к построению сложных иерархий и т. д. Многие из этих “модулей” существовали задолго до человека, они развились в разное время в связи с разными адаптационными потребностями, так что неоантропу не пришлось строить свою коммуникативную систему “с чистого листа”. Грамматически оформленной речи, полагает Гивон, предшествовала речь, грамматически не оформленная, подчинявшаяся принципам протограмматики (см. гл. 1). Сейчас подобную речь можно наблюдать у детей, еще не вполне овладевших языком, у носителей пиджинов и у больных с нарушениями речи, но те же самые принципы отчасти работают и в развитой грамматике. Следовательно, в ходе эволюции языка они никуда не исчезли, просто к ним добавилось нечто новое. Основной причиной различий между коммуникативными системами обезьян и человека является, по мнению Гивона, разница условий, в которых происходит их общение. Современные человекообразные обезьяны живут стабильными родственными группами небольшого размера, сложность их социальной структуры очень сильно уступает сложности человеческого общества, хозяйственная специализация отсутствует. Все каждый день делают примерно одно и то же, поэтому их знания о мире и о том, что происходит в их собственной группировке, в значительной мере совпадают. В таких условиях нет необходимости в сложной коммуникативной системе, в частности, нет потребности в коммуникативных актах-сообщениях. Именно в силу этой причины у обезьян не возникает грамматики — при том, что у них, как показывают эксперименты, имеются понятия о предметах, признаках, действиях, последовательностях действий, о том, что одушевленный субъект может производить действие, а неодушевленный объект, как правило, нет, и т. д. Появление языка Гивон связывает с тем, что, когда сообщества гоминид выросли, разные представители одной и той же группы стали добывать разные типы пищи, подчас уходя для этого за многие километры. Это привело к разрушению информационной общности — у отдельных особей появились воспоминания и планы, которые не были известны другим членам группы. Увеличение темпов культурных изменений также усиливало информационное неравенство в группах гоминид (одни особи лучше знали про одни элементы культуры, другие — про другие). Соответственно, возник спрос на сообщения, которые можно понять не на основе общего знания и видимой ситуации, а исключительно на основе языковых данных — то есть сообщения, организованные при помощи грамматики. Главной функцией грамматики Гивон считает отражение того, чтo думает и знает другая особь (т. е. обеспечение компетентного сознания, “теории ума”). Грамматика, по его мнению, не возникла одномоментно, она развивалась постепенно, как у детей. И так же, как и в детской речи, вероятно, уточнение характеристик сообщаемой ситуации происходило поначалу в диалоге — такой тип общения позволяет вводить новые детали постепенно, без необходимости произносить по нескольку знаков за одну реплику (а собеседнику — понимать их все сразу). Гивон обращает внимание, что слова сами по себе не могут участвовать в коммуникации — чтобы быть элементом коммуникации, слово должно не просто что-то означать, оно должно что-то сообщать другому. Поэтому первыми единицами коммуникации были, видимо, однословные предложения, доступные ныне и полноценным носителям языка, и афатикам, и говорящим на пиджине, и маленьким детям. Начиналась коммуникация, по мнению Гивона, с указательных жестов и вокализаций, а значит, первыми словами были указательные местоимения (из которых впоследствии произошли личные местоимения и артикли). Далее, с развитием сообщений, выходящих за рамки “здесь и сейчас”, формируется хорошо закодированный словарь и, соответственно, фонологическая система. Изначально этот словарь, согласно гипотезе Гивона, состоял из существительных, глаголы появились позднее. Когда в речи стали использоваться предложения из многих слов, возникает синтаксическая иерархия: например, соединение глагола с его объектом — это уже синтаксическая составляющая, глагольная группа. Употребление слов в определенных конструкциях, комбинациях с другими словами, привело к появлению грамматических показателей — такой процесс хорошо засвидетельствован в самых разных ныне существующих и письменно зафиксированных древних языках и носит название грамматикализации 44. В ходе грамматикализации полнозначное слово, становясь элементом устойчивой конструкции, постепенно “стирается”, теряет свое ударение, морфологическую структуру и даже часть звукового состава (с нейрофизиологической точки зрения это объясняется правилом Хэбба: чем чаще тот или иной нейронный ансамбль активируется, тем меньшего стимула достаточно для его активации), и может в конце концов стать аффиксом. Для носителей русского языка один из самых близких примеров — “постфикс” — ся: в XI–XII вв. он был отдельным словом и должен был занимать позицию после первого полноударного слова в предложении (подобно современной русской частице ли), ср. например 45: Пути грамматикализации, те конструкции, из которых возникают знакомые нам показатели падежей, глагольных залогов и т. д., к настоящему времени достаточно хорошо изучены47. Поэтому мы можем легко представить себе, как из первых, самых простых фраз, соположений слов, подчиненных еще принципам протограмматики, формируются — в соответствии с установленными закономерностями — все привычные нам элементы грамматики, присущие настоящему человеческому языку. Соположение языковых единиц предшествует появлению (а затем грамматическому оформлению) синтаксических связей между ними. В частности, из соположения предложений развивается возможность рекурсивного вставления предложений друг в друга: “сруби то дерево” + “то дерево засохло” > “сруби то дерево, которое засохло”. Гивон отмечает, что в процессе глоттогенеза очень значительную роль играл эффект Болдуина — функциональные изменения предшествовали структурным. В качестве главной перспективы развития теории происхождения языка Гивон называет задачу объяснить причины возникновения информационного неравенства в группах гоминид, объяснить, почему нашим предкам стало жизненно необходимо знать то, что? знают другие, но еще не знают они сами 48. И действительно, сама по себе необходимость уходить от группы в поисках пищи и связанное с этим появление воспоминаний, не разделяемых сородичами, не приводят к возникновению не только языка, но и вообще сколь-нибудь развитой коммуникативной системы: так, разделение на небольшие подгруппы при поиске пищи характерно для шимпанзе, но еще больше “индивидуального опыта”, например, у медведей, которые ведут одиночно-территориальный образ жизни и общаются друг с другом крайне мало. Одну из самых необычных гипотез о происхождении языка выдвинул Т. Дикон 49. В его теории язык предстает чем-то вроде паразита, колонизирующего мозг. Конечно, язык — не какая-нибудь аскарида или трихинелла, он не является живым организмом. Но есть у них и общее: и паразит, и язык устроены системно, и тот, и другой передаются от одного “хозяина” к другому — без этого они просто не могут существовать. И то, что язык — даже один и тот же — немного различается у разных людей, оказывается похожим на то, как бывает у паразитов: разные паразиты одного вида (как и любые другие живые организмы) несколько отличаются друг от друга — примерно настолько же. В природе паразиты очень хорошо приспосабливаются к своему хозяину — так и язык, по гипотезе Дикона, изменяясь, приспосабливается к устройству человеческого мышления. Именно этим объясняется то, что язык устроен “дружелюбно к пользователю”: в нем воспроизводятся те черты, которые лучше адаптированы к свойствам “хозяина” — человеческого разума. Поскольку мышление у людей устроено более или менее одинаково, в самых разных языках обнаруживаются сходные черты — так называемые языковые универсалии. Объясняет гипотеза Дикона и тот известный факт, что язык лучше всего учить в детстве. Согласно ей, дело в том, что языки просто приспособились к выучиванию детьми: такой язык, который детям выучить легко, лучше передается из поколения в поколение и дольше живет. Времени с момента появления человеческого языка прошло уже достаточно много, так что теперь остались только такие языки, которые дети учат с легкостью. В природе не только паразит приспосабливается к своему хозяину, эволюционирует — под влиянием паразита — и сам организм-хозяин. Так и мозг, по мнению Дикона, развивается под влиянием языка. А язык снова изменяется, приспосабливаясь к развившемуся мозгу. И мозг, соответственно, эволюционирует дальше. Именно такая положительная обратная связь и обусловила столь впечатляющее развитие — и человеческого языка, и человеческого мозга. Эта же идея развивается в статье психологов Мортена Кристиансена и Ника Чейтера50: чтобы лучше воспроизводить себя, языки должны быть легко выучиваемыми (в том числе при ограниченном количестве исходных данных), легко распознаваемы и легко передаваемы. Именно поэтому в языках не может быть, например, зависимых слов, слишком сильно удаленных от своего “хозяина”, не может быть правил, которые бы отсылали, например, к пятому слову от начала предложения или к шестому слогу от конца слова. Вероятно, именно по этой причине при исторических изменениях языков в них не накапливается хаотичность: например, вариантов произнесения гласного а очень-очень много, но при передаче следующему поколению фонема все равно остается одна (или закрепляется несколько позиционных вариантов), ситуация, когда гласных, похожих на а, стало бы, скажем, 100, не возникает. Кристиансен и Чейтер специально отмечают, что процесс культурной передачи и процесс конструирования языка при овладении им не следует противопоставлять — это, в сущности, одно и то же. Но почему же, если язык должен быть прост, он в итоге оказался так сложен? Потому, пишут Кристиансен и Чейтер, что легкость передачи — не единственное свойство, необходимое для полноценного функционирования языка, он должен удовлетворять множеству различных условий, например, обладать достаточно богатыми выразительными возможностями. Недавно такая возможность — эволюция языка как приспособление к устройству мозга — была показана на компьютерной модели51. Многие авторы понимают, что язык — это явление прежде всего социальное52, он возникает не у одиночно живущих особей, а у общественных животных — приматов. Но если для одних он предстает как средство самозащиты у индивидов, вынужденных жить в коллективе, то другие рассматривают его как средство групповых взаимодействий, организующее жизнь социума в целом или, по крайней мере, пар общающихся особей. Например, психолингвист Ник Энфилд в своем отклике на статью М. Кристиансена и Н. Чейтера53 отмечает, что для понимания языка необходимо учитывать взаимодействия между людьми — ведь язык может распространяться только через общение, представляющее собой не передачу всей системы сразу и целиком, а обмен отдельными высказываниями. Разговор, как и другие социальные взаимодействия людей, представляет собой цепочку попеременных действий каждого участника, так что действие одного влечет ответное действие другого. Такая система обращения с языком дает возможность сразу видеть сбои в формулировках или в понимании и сразу их исправлять, что позволяет языку при любых изменениях сохранять хорошую пригодность для коммуникации. Наиболее известной из гипотез, связывающих происхождение языка с его ролью в социуме, является выдвинутая психологом Робином Данбаром54 “гипотеза груминга”. Данбар заметил, что размеры коры головного мозга коррелируют с размерами групп, характерными для соответствующего вида; в то же время чем больше число особей в группе, тем больше времени им приходится затрачивать на специальные действия, направленные на снятие социальной напряженности, поддержание внутригрупповой сплоченности, установление партнерских отношений (у приматов это прежде всего груминг, см. фото 26 на вклейке). Эволюция человека связана с ростом мозга — если мозг австралопитека составлял около 450 см3, то объем мозга Homo habilis уже был в среднем 650 см3, мозг архантропа имел объем около 1000 см3, для неоантропа же среднее значение — около 1400 см3 (см. гл. 3). Если выведенная Данбаром закономерность верна, то, видимо, размер групп, характерный для гоминид, в ходе эволюции увеличивался, а значит, увеличивалось и время, которое необходимо было затрачивать на груминг. Но время, затрачиваемое на груминг, не может расти беспредельно, поскольку не может быть бесконечно уменьшено время, необходимое для другой активности. Соответственно, должно было появиться средство, пригодное для гармонизации социальных отношений, но требующее меньших временных затрат. Таким средством, по мнению Данбара, и стал язык. Он же стал одним из средств идентификации группы, и именно этим объясняется наблюдаемое разнообразие языков. Однако такая гипотеза бессильна объяснить наличие в языке, к примеру, фонологии или сложного синтаксиса (да и многого другого 56).

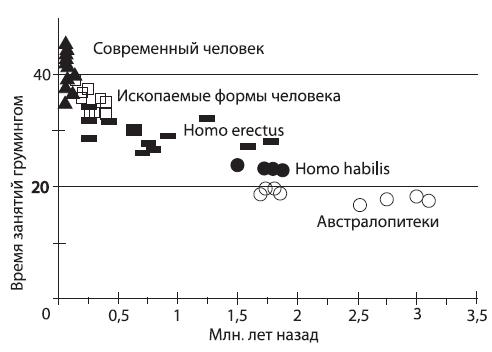

Рис. 6.1. Предполагаемое время, которое должны были затрачивать на груминг различные представители клады человека. Если бы у человека не было языка, то в группе, состоящей из 150 индивидов, ему потребовалось бы тратить на груминг 40 % времени дневной активности (верхняя горизонтальная линия). Из ныне существующих обезьян наибольшее время тратят на груминг гелады — 20 % времени дневной активности (нижняя горизонтальная линия) 55 . Действительно, средство для снятия социальной напряженности при помощи голоса могло бы быть и не таким затратным, как членораздельная речь, — для этого вполне хватило бы нечленораздельной речи (с богатым варьированием интонаций) или пения 57, да и возможность составлять синтаксические конструкции с согласованием, падежным маркированием, структурой составляющих и т. д. для гармонизации социальных отношений едва ли особенно необходима.

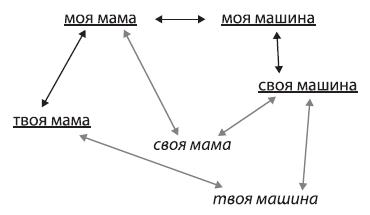

Рис. 6.2. Волчий вой — прекрасное средство для обеспечения сплоченности группы, несмотря на отсутствие в нем падежей, словообразования, иерархически устроенного синтаксиса и т. п. Тем самым для объяснения того, как возникли наиболее существенные характеристики языка, гипотеза Данбара как минимум недостаточна. Кроме того, размер группы определяется не только объемом мозга: на него накладывают ограничения и тип питания, и пресс со стороны хищников, и конкуренция с другими группами, — это можно наблюдать и на обезьянах, и на людях, живущих охотой и собирательством58. Скорее всего — исходя из существовавших в те времена в Африке экологических условий, — предки человека жили группами в пределах от 35 до 75 особей59 (по другим оценкам — от 20 до 50), а такого размера группы встречаются и у современных обезьян, которые могут поддерживать отношения в социуме, не используя языка. Вообще, по данным археологов, группы размером более сотни человек появились у человека сравнительно недавно — еще 40 тысяч лет назад все люди жили родовыми общинами, насчитывавшими от 5 до 80 человек, все или почти все из которых были связаны между собой узами крови или брака60. Иное дело, что язык (в отличие от груминга) дает возможность развивать не только групповую, но и межгрупповую кооперацию, так что человек, оказавшийся на территории другой общины, может во многих случаях рассчитывать на теплый прием, разные общины могут вместе отмечать ритуальные праздники, обмениваться невестами (что очень полезно, когда внешние условия нестабильны и, соответственно, лучшим половым партнером является партнер генетически далекий, см. гл. 5) и т. п.61. Японский приматолог Нобуо Масатака62 полагает, что языковой способности предшествовала способность музыкальная. Эгоистические индивиды не могли создать язык, следовательно, прежде всего им надо было объединиться, почувствовать себя единым коллективом — настолько единым, чтобы обмен информацией имел смысл. В языке, конечно, есть специальные (их называют “фатические”) средства для поддержания контакта — это слова “здравствуй”, “пожалуйста”, фразы типа “как дела?” и т. п. Единственная “информация”, которую можно из них извлечь, это примерно “я чувствую к тебе достаточную симпатию, чтобы стараться не вызывать твоего раздражения” (различие конкретных выражений обусловлено разнообразием ситуаций, где их полагается употреблять). Но все же функцию сплочения коллектива язык выполняет явно не оптимально — недомолвки, недопонимания, наконец, просто грубые выражения способствуют скорее обратному. Масатака обращает внимание на начальные стадии человеческого общения — на общение матери с ребенком. Когда ребенок начинает гулить, у самых разных народов можно наблюдать, как мать обращается к ребенку с какими-нибудь совершенно “неинформативными” словами типа агу, а ребенок отвечает ей нежным гулением. Такие контакты, когда обмен вокализациями не передает никакой информации, но создает эмоциональный контакт, теплые взаимные чувства, отмечен и у обезьян — в частности, у японских макак (правда, у них подобным образом общаются между собой взрослые особи). Далее, когда ребенок начинает говорить, мать часто, обращаясь к нему, говорит высоким голосом, подчеркивая ритм своих фраз. Высокий голос привлекает внимание ребенка, ритм провоцирует эмоциональный отклик — в результате ребенок лучше понимает мать, а впоследствии лучше овладевает языком. По мнению Масатаки, эти же две стадии проходили и гоминиды на своем пути к языку: стадия “гуления” создала слоги, используемые для установления эмоционального контакта, на стадии “лепета” возникли многосложные звуки, и контакт стал более богатым и более комплексным. Третьей стадией, по этой гипотезе, могло быть коллективное пение, подобное дуэтам, которые сегодня можно наблюдать у гиббонов. Такая коммуникация развивала не только чувство сплоченности, но и слух, и навыки звукового подражания — со временем это легло в основу не только языка, но и музыкальных способностей человека. На этой стадии эмоциональный контакт распространился на всю группу, на смену эгоизму пришло ощущение принадлежности к коллективу, что и подготовило почву для развития языка. Баланс между эгоизмом и коллективизмом, безусловно, важен для тех, кто живет в коллективе. Но едва ли необходимость в нем возникла лишь у гоминид — альтруистические проявления зафиксированы у самых разных видов животных, ведущих групповой образ жизни. И само существование коммуникативной системы во многом является жертвой, которую отдельные особи приносят группе в целом (как мы видели на примере Фигана). Так что если совместное пение как средство поддержания чувства групповой сплоченности и развивалось у гоминид, то, вероятно, не в качестве предшественника языка, а параллельно с ним. Если бы музыкальная способность предшествовала языковой, то, наверное, среди нас не было бы такого количества людей, которым “медведь на ухо наступил”, а языки, скорее всего, в большей степени полагались бы на тоновые различия. В российской науке последних лет одна из немногих оригинальных гипотез принадлежит специалисту в области семиотики Александру Николаевичу Барулину63. По его мнению, человеческий язык — результат совместного развития человеческого организма, социальной структуры общества и тех знаковых систем, которые их обслуживают. Один из важнейших промежуточных пунктов на этом пути — появление у Homo habilis способности и стремления приспосабливать природную среду к своим нуждам и как следствие этого — способности к “обратному моделированию”: модель, первоначально построенная в сознании, воплощается затем в мире и изменяет его. Чтобы эта способность не угасла, необходимо уметь передавать построенные в сознании модели по наследству, а для этого нужна не просто коммуникативная система — необходимо объединение коммуникации и мышления в единую речемыслительную систему. Согласно гипотезе Барулина, такое объединение возникло в результате мутации, которая привела к появлению кроманьонца. Но эта мутация не была единственной: кроме объединения мышления с речью, должны были появиться способности, во-первых, к звукоподражанию, а во-вторых, к необыкновенно тонкому регулированию дыхания, без которого невозможна речь. Появление способности к звукоподражанию сделало систему звуковых сигналов открытой — в нее стало можно добавлять новые сигналы, подражая новым звукам. Но в результате старая сигнальная система оказалась дестабилизирована. Впоследствии, когда сигналы, возникшие из звукоподражаний, стали передаваться из поколения в поколение путем обучения, система стала саморегулироваться: установились различительные признаки фонем, форма и смысл языковых знаков стали строиться комбинаторно — и получился настоящий человеческий язык. В этом языке сложилась система уровней: из фонем строятся морфемы, из морфем — грамматические слова, из слов — словосочетания, из словосочетаний — предложения, а из предложений — целые тексты. Это смысловые уровни. Но и звуковая сторона языка тоже образует систему уровней — в данном случае это уровни метрические: из фонем строятся слоги, из слогов — фонетические слова, из фонетических слов — такты (такт — это группа фонетических слов между двумя соседними паузами, приблизительно то же самое, что фонетическая синтагма), из тактов — периоды. При этом морфемы не всегда совпадают со слогами, грамматические слова — с фонетическими (см. гл. 1) и т. д. Как отмечает Барулин, у детей “сплавление” метрического и смыслового рядов единиц происходит на ранних стадиях освоения языка, когда ребенок начинает произносить так называемые двуслоги (Ма’-ша’, шу’-ба’), первоначально — с паузой между слогами и с ударением на каждом из них. Барулин обратил внимание на любопытный факт: в разных языках совпадение звуковой и смысловой стороны начинается с разных уровней. Причем уровни, на которых это совпадение происходит, различаются в разных частях Земли. Например, в Юго-Восточной Азии совпадение начинается с уровня слогов и морфем, а на северо-востоке Сибири и в Северной Америке — только с уровня предложений. Барулин считает, что, если бы переход от дочеловеческого языка к человеческому происходил в одном месте, техника соединения звуковых и смысловых уровней была бы одинакова во всех языках, а имеющиеся различия свидетельствуют о том, что человеческий язык возникал несколько раз — в разных местах независимо. Так что, может быть, свести все языки мира к одному общему предку не удастся. А впрочем, может быть, и удастся: ведь нередко, когда языки контактируют, бывает так, что народ переходит на другой язык, но говорит на этом новом языке немного “на старый лад”. Если так было с первыми языками человечества, то не исключено, что один из языков вытеснил все остальные (и его потомками являются все ныне существующие языки), а от всех прочих остались лишь следы — вроде тех, которые заметил Барулин. Кроме того, Барулин отмечает, что в человеческом языке знаки стали принципиально другими: стало можно брать знак целиком и делать его формой другого знака. Например, в русском языке есть слово красный, обозначающее цвет. В ХХ в. ему был придан новый, политический смысл (именно всему слову в целом, с его формой и смыслом — обозначаемым им цветом). Таким образом появляются дополнительные смыслы, возникает возможность искусства, сложных символов. Далеко не все ученые стремятся построить полную модель происхождения языка. Многие занимаются решением отдельных частных вопросов. Но это не менее ценно, поскольку частный вопрос легче проработать детально и убедиться, что предлагаемая модель не содержит противоречий. Так, например, психолингвисты Барбара Дэвис и Питер Мак-Нилидж64, специалисты по овладению фонетикой в детстве, демонстрируют, как мог развиться волевой контроль над звуком. Из доступных обезьянам вокализаций, управляемых подкорковыми структурами, невозможно получить большое количество разных сигналов-слов. Чтобы иметь много слов и мочь отличать их одно от другого, необходимо, чтобы разные элементы речевого аппарата — нижняя челюсть, язык, губы и т. д. — могли двигаться независимо друг от друга. В начале эволюции языка, пишут Дэвис и Мак-Нилидж, нашим предкам был доступен лишь элементарный цикл движений нижней челюсти: открывание и закрывание рта, такое же, как при жевании, сосании или лизании. На самом деле, это не вполне верно: Дж. Гудолл замечает, что для поедания многих видов плодов, семян и сердцевины растений обезьяны должны уметь довольно тонко управлять своим ротовым аппаратом65. И даже первые шаги в освоении коммуникации при помощи рта тоже, видимо, были пройдены еще обезьянами: приматологи знают, что чмоканье губами — это один из коммуникативных жестов. Но соединить управление разными частями рта и коммуникацию удалось только людям. Как это произошло, пытаются показать в своих работах Дэвис и Мак-Нилидж. Их гипотеза опирается на уже упоминавшийся “основной биогенетический закон” Э. Геккеля: развитие одной особи в целом ряде отношений повторяет развитие всего вида. В качестве модели того, как предки людей овладевали волевым контролем над вокализациями, можно рассматривать детский лепет: именно на этой стадии малыш учится управлять звуком. Сначала младенец произносит слогоподобные последовательности: когда челюсти переходят из сомкнутого состояния в разомкнутое, “включается” голос. В дальнейшем движения отдельных органов артикуляции становятся все более и более независимыми друг от друга. Чтобы успешно овладеть звуковой стороной языка, важен слуховой контроль (см. гл. 1). У лепета есть целый ряд нетривиальных свойств: например, чаще всего в нем встречаются слоги типа “согласный + гласный” (заметим, что этот же тип является единственным, который допустим, вероятно, во всех языках мира). Набор возможных согласных и гласных у младенца крайне ограничен — если, конечно, иметь в виду те звуки, которые он может повторять, и не учитывать тех, которые один раз случайно промелькнули в его лепете. Сочетания согласного с гласным в пределах одного слога подчиняются принципу инерции: если согласный зубной (как, например, d), то гласный обычно бывает передний (типа i или e), если согласный задненёбный (типа g), то гласный скорее всего окажется задним (и огубленным, как, например, u), и эти устойчивые связи не зависят от того, каким языком овладевает младенец. Если лепечущий малыш произносит два слога подряд, то обычно эти слоги одинаковы, а если нет, то первый слог начинается с губного согласного (b, p, m и т. п. — это связано с тем, что губные согласные проще для произнесения), а второй — с негубного. К моменту овладения языком эти тенденции разрушаются: в реальных “взрослых” языках слоги чаще бывают подчинены не принципу инерции, а, наоборот, принципу контраста, поскольку, чем меньше различие между элементами сигнала, тем больше создается трудностей для его распознавания — нелегко понять, один звук был произнесен или два. Слоги, где гласные и согласные очень похожи друг на друга (как, например, wu или yi), встречаются в языках мира нечасто. Повторы двух одинаковых слогов в непроизводных словах “взрослых” языков относительно редки, среди них преобладают звукоподражания; если же слоги не повторяются, то согласные в них могут быть любыми. Все эти факты приводят Дэвис и Мак-Нилиджа к выводу, что в начале развития звучащей речи облик звуковых сигналов определяли в первую очередь весьма ограниченные возможности произношения звуков; впоследствии же все более повышалась роль различий, необходимых для распознавания большого количества разных слов. Специалист по теории грамматики Джоан Байби ставит своей целью продемонстрировать, что для возникновения сложного синтаксиса не нужны генетические мутации, которые вызвали бы появление в человеческом мозгу синтаксических деревьев. Основой структуры составляющих является, по ее мнению, последовательность слов в высказываниях — об этом говорит даже само название ее статьи — Sequentiality as the basis of constituent structure(“Последовательность как основа структуры составляющих”)66. Согласно гипотезе Байби, семантика и, до некоторой степени, прагматика определяют, какие элементы в высказывании окажутся рядом друг с другом, но именно частая совместная встречаемость в речи — это тот “клей”, который связывает элементы составляющих вместе. Владение языком Байби сопоставляет с навыками вождения автомобиля: в обоих случаях единицы более высокого уровня образуются комбинированием единиц более низкого уровня. Например, словосочетание мой щенок или действие “повернуть направо” являются комбинациями более простых единиц — в первом случае это мой и щенок, во втором — соответствующее движение руля и включение светового сигнала поворота. Чем более опытен водитель или носитель языка, тем в большей степени он оперирует единицами более высокого уровня (чанками), которые складываются из единиц более низкого уровня как бы автоматически (см. гл. 2). То есть чем чаще повторяется действие (практическое или языковое), тем оно становится более беглым; цепочка таких действий может слиться в единый комплекс, образуя чанк. О том, что такая единица воспроизводится и воспринимается как единое целое, а ее внутренняя структура может утрачиваться, свидетельствуют, например, случаи слияния артиклей с определяемыми существительными, превращение послелогов {45} в падежные окончания и т. п. Таким образом, знание грамматики — это прежде всего навык, по большей части подсознательный. И в этом смысле знание грамматики противостоит знанию лексики, которое представляет собой сознательное обладание информацией. Выучиваемые последовательности слов (так же, как и последовательности морфем) образуют сети, что дает возможность комбинировать отдельные элементы друг с другом. Например, имея в памяти сочетания моя мама, моя машина, твоя мама, своя машина, можно построить своя мама или твоя машина (хотя все равно хорошее владение языком в сильнейшей степени подразумевает знание и употребление таких комбинаций слов, которые в этом языке закреплены традицией — так, в одном языке мы можем попасть в затруднительное положение, а в другом в такой же ситуации — “в тесный угол”: ср. англ. in a tight corner).

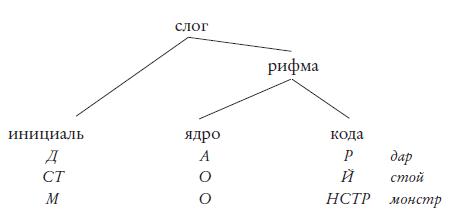

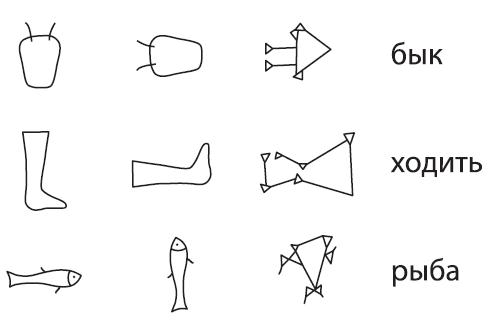

Рис. 6.3 Последовательности слов образуют сети. Зная некоторые неэлементарные названия (например, те, которые на этом рисунке подчеркнуты), можно из их компонентов строить другие (например, те, которые на этом рисунке показаны курсивом) 67 . На основе таких сетей строятся обобщения более высокого порядка, что и образует грамматику. Таким образом, иерархии структур составляющих выводимы из того факта, что одни и те же элементы часто следуют в тексте друг за другом: чем чаще какие-то из них встречаются вместе, тем теснее они связаны в структуре составляющих. Свою гипотезу Байби подтверждает результатами многочисленных наблюдений и экспериментов, показывающих, что явления фонетической редукции на стыках слов, распределение пауз и т. п. в сильной степени обусловлены частотой, с которой соответствующие слова в предложениях стоят рядом. Иногда фонетически сливаться могут слова, которые относятся к очень далеким друг от друга (с точки зрения структуры синтаксического дерева) составляющим, но при этом часто оказываются в непосредственном контакте в реальных высказываниях, ср., например, такие комплексы, как англ. I’m, I’ll, he’d. Некоторую сложность для данной теории представляют разорванные составляющие, в которых элементы, связанные синтаксическим соотношением, не располагаются рядом друг с другом. Но, по мнению Байби, это обусловлено возможностью человека приостанавливать выполнение поведенческих программ и потом — после некоторого перерыва — возобновлять его. При этом составляющие, вставленные внутрь других составляющих, не должны быть слишком длинными — чем меньше необходимо сделать в промежутке, тем легче возобновить прерванное действие. Из всего этого Байби делает вывод, что в языковой способности человека нет никаких специальных “составляющих”, образующих синтаксические деревья. Просто единицы языка (слова и морфемы) в результате частого повторения комбинируются в кластеры. Именно эти кластеры и демонстрируют поведение, свойственное составляющим, — они могут употребляться отдельно (в ответе на вопрос), заменяться на местоимения и т. п., а также занимать определенное место в предложении. “Составляющие” получаются, когда члены такого комплекса образуют тесное смысловое единство: так, комплекс I’ll “я буду” не является составляющей, поскольку вспомогательный глагол будущего времени теснее связан по смыслу с основным глаголом, чем с субъектом действия, а, например, комплекс голубая чашка является. Таким образом, для становления человеческого языка были необходимы: (1) тонкий моторный контроль, способность хранить в памяти и комбинировать достаточно длинные последовательности действий, (2) способность соединять понятия в коммуникативно связанные последовательности, базирующаяся на (3) способности к категоризации, применяемой как к формам знаков, так и к их смыслам, и (4) способности хранить и категоризировать многочисленные качества имеющихся последовательностей. Соответственно, глоттогенез представляет собой не появление каких-либо новых умений и навыков, а лишь развитие уже имеющихся. Это развитие, по мнению Байби, должно было происходить постепенно. Никакой специальной точки перехода от до-языка к языку не было, был континуум усложнения возможных комбинаций: сначала высказывания содержали по одному слову, потом — по два и так далее. Морфолог Эндрю Карстейрс-Маккарти68 задается вопросом о происхождении морфологии. Согласно его гипотезе, источник морфологии — это те изменения, которым подвергаются слова, оказываясь в потоке речи по соседству с другими словами. Это значит, что морфология могла начать развиваться лишь после того, как люди научились производить по нескольку знаков за одну “реплику”. Знаки, подвергшиеся разным изменениям (это могли быть не только слова, но и жесты — если первоначальный язык был жестовым), осознаются как “то же, но другое”, особенно если условия чередования вариантов перестают быть автоматическими. Эта возможность — осознавать разные знаки как “то же, но другое” — приводит к тому, что люди начинают обращать внимание на все различия между вариантами знаков, и эти различия закрепляются в языке как значимые. Джил Морфорд69, специалист по жестовым языкам глухих, выдвигает гипотезу постепенности формирования грамматики. В сообществе глухих, выучивших жестовый язык во взрослом возрасте, настоящей грамматики с обязательными правилами нет (что похоже на ситуацию в пиджинах), но дети, как и первые носители креольского языка, создают элементы грамматики. У следующих поколений глухих, выучивающих язык в детстве, грамматика становится еще стройнее. Подобным образом, видимо, было устроено и становление человеческого языка: разные элементы грамматики появлялись постепенно; тот, кто вводил в обиход ту или иную инновацию, не мог в полной мере воспользоваться ее плодами — их пожинали те, кто выучивал ее в детстве и тем самым доводил до автоматизма (и, соответственно, грамматичности). Количество таких наблюдений растет. Кроме того, исследователи пытаются обнаружить такие имеющиеся у приматов когнитивные, нейрологические, социальные и другие характеристики, развитие которых дает почву для появления человеческого языка70. Подобные исследования очень важны, поскольку они позволяют поставить обсуждение проблемы происхождения языка на прочный научный фундамент. Но конечно же не все выдвигаемые идеи выдерживают проверку фактами. Рассмотрим в качестве примера гипотезу Э. Карстейрса-Маккарти71 о “заимствовании” структуры слога в качестве модели для синтаксиса72. Карстейрс-Маккарти ставит вопрос, откуда взялось противопоставление именной группы и целого предложения. Почему именные группы не одинаковы: одна из них — подлежащее — оказывается “главнее” прочих? По мнению Карстейрса-Маккарти, все это в конечном итоге следствие развития речевого аппарата (а само развитие речевого аппарата является побочным эффектом перехода наших предков к передвижению на двух ногах): иерархическая структура предложения и все связанные с этим противопоставления были заимствованы из структуры важнейшей фонологической единицы — слога (см. гл. 1) {46} : Внутри слога существует три вида асимметрии: между ядром и периферией (последняя включает инициаль и коду); между инициалью (как более привилегированной составляющей слога) и кодой; между слогом в целом и его составляющими.

Рис. 6.4. Инициаль, рифма, ядро и кода — так часто называют части слога. Особенно это принято в традиции изучения китайского и подобных ему “односложных” языков.