|

||||

|

|

Фольклор, в том числе его малые жанры — пословицы и поговорки — наше...

Объемистый труд В.И. Даля «Пословицы русского народа» (30 000 пословиц, поговорок, метких слов), наверное, одно из самых представительных собраний «сгустков народной мудрости». Изучение его, а также некоторых других сборников выявляет довольно много пословиц, поговорок, в которых фигурируют разнообразное холодное оружие и его мирные родственники — колюще-режущие орудия труда. Уже по самому их количеству можно судить о той значительной роли, которую топоры, мечи, ножи, рогатины играли в жизни русского человека, в истории, мифологии народа. Владимир Даль утверждал, что пословица не сочиняется, а вынуждается силою обстоятельств, «как крик или возглас, невольно сорвавшийся с души». Пословица не мертвое, застывшее изречение, а элемент живого общения, обладающий мощным воздействием на собеседника. Не случайно «слово» (т. е. изречение) часто отождествлялось с различными видами оружия — другими творениями народного гения, рождающимися в огне кузнечного горна:

Велико число пословиц и поговорок, ограничивающихся простой констатацией, утверждением: «Язва от стрел глубока, от меча широка» или «Сколько яств, столько и ножей». Но есть выражения со своей особой изюминкой, напоминающие затейливые ларцы с хитрыми замками. Интересное, волнующее занятие — подбирать к ним ключи. В пословицах и поговорках находит отражение самосознание народа, почитавшего мирную ниву, но и на поле брани никому не дававшего спуску. Абсолютный чемпион по частоте упоминаний — топор, универсальный инструмент и одновременно грозное оружие. Пословицы и поговорки с ним составляют более 40 % от всех, где действующие лица из «колюще-режущего» сословия. Почти вдвое меньше ножа. Далее (по степени убывания) следуют стрела, лук, сабля, штык, копье, меч, шпага, рогатина, булава, кистень, вилы, бердыш, палаш.

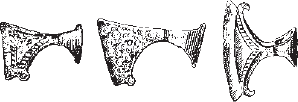

Орудие труда и оружие, топор был неотъемлемой частью крестьянского быта. От вырубки леса до колки дров, от постройки избы до изготовления деревянной посуды. Топор всегда носили при себе за спиной, заткнутый за опояску: В лес идет, домой глядит; из лесу идет, в лес глядит. Древние славяне любили подвешивать к поясам амулеты, отпугивавшие горе-злосчастье, приваживавшие удачу. Топорик был одним из самых распространенных оберегов. Он воспроизводил форму реальных рабочих топоров, известных по многочисленным курганным находкам. На лезвиях часто изображались солнечные знаки (круг с точкой). Топор для многих славянских племен служил тотемом и воспринимался как живое существо. И в более поздние времена фольклор не игнорировал подобные представления: Вырос лес, так выросло и топорище. И в том, и в другом случае факт персонификации налицо. В пословицах топор часто выступает в качестве атрибута трудового сословия и никогда не служит признаком «белой кости»:

Бедность трудового люда, способность простого человека обходиться малым, выживать в прямом смысле на хлебе и воде тоже нашли отражение в пословицах. И вновь встречаем упоминание топора, символизирующего целый ряд качеств и состояний:

Если прялка в фольклоре отличала принадлежность к женскому полу, то топор — к мужскому. Судя по всему, пословичным творчеством в основном занимались мужчины. Иначе трудно объяснить распространенность уничижительно-ироничного отношения к слабому полу:

У Владимира Даля пояснение: «Мужик уживчивее бабы в дому». Сочиняя пословицы и поговорки о топоре, народ, разумеется, не забывал и его пенитенциарную функцию. Топор не только миловал, но и казнил: Вот топор, вот голова моя.  Топоры-амулеты Нож, как и топор, служил нашим предкам амулетом. Подвеска-ножичек отпугивал нечистую силу. Уважительное, заботливое, собственническое отношение к ножу сохранилось: Не свой нож, не любой кус. Однако топор все же окружен большим почетом: Не почто тут с ножом, где топор заложен. Такие противопоставления не редкость. В целом можно сказать, что нож вызывал более агрессивные ассоциации, нежели топор:

Столетия человек провел вместе с ножом и, зная его свойства, не случайно приписывал ему качества сурового, но справедливого судии:

Во многих пословицах, где встречается упоминание ножа, присутствуют судьба, рок. В чем же причина фаталистического отношения к ножу? Многие народы, в том числе и славянские предки русских, считали, что смерть — это обрыв нити жизни. Славянская богиня Макошь прядет нити судеб. Когда приходит время, берет острый нож и перерезает нить. Следует заметить, что уважение пословица оказывает не вообще ножу как таковому, а лишь наточенному. Тупой клинок вызывал у русского человека иронию, становился посмешищем:

Одна из пословиц перечисляет качества булатной стали:

Булат был дорог, простому человеку недоступен. Отсюда — приблизительность, неточность некоторых пословичных характеристик: Булат не гнется, шелк не сечется, красно золото не ржавеет. Как известно, булатный клинок не только замечательно остер и стоек, но еще и упруг. Проверяя качество булатной стали, клинок сгибали колесом и — хоть бы что. Редчайший, интересный случай, когда пословица ошиблась. Меч в пословицах и поговорках упоминается сравнительно редко. Творил их простой народ, «черная кость». Не по мошне мужику-лапотнику было владеть мечом. Отношение к нему в пословицах неизменно почетное, но нередко холодноватое. О мече вспоминают, когда нужно нарисовать картину высокого, патетического звучания или прибегнуть к широким обобщениям:

Меч пословица определяет как исключительно мужской атрибут. Спрашивает и сама же отвечает: На что бабе меч? Ей некого сечь. Лук и стрелы вошли в жизнь человека с древнейших времен. Это грозное оружие участвовало во многих культовых ритуалах. По числу упоминаний в пословицах и поговорках лук и стрелы следуют сразу за топором и ножом:

Значительная часть пословиц возникла в эпоху зарождения и развития феодальных отношений, господства патриархального хозяйства и уклада жизни. Мужчина занимался ратным делом или охотой, женщина — домашним хозяйством. Пословицы увековечили подобное разделение труда:

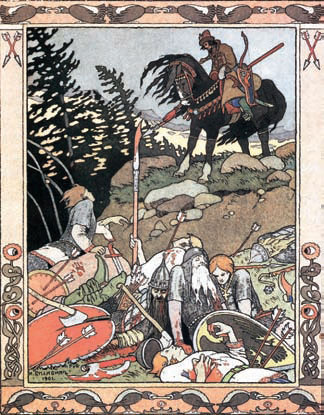

Исключительно мужским пословицы провозглашают кузнечное ремесло: Не кует железа молот, кует кузнец. Работу у наковальни фольклор трактует как таинство, священнодействие. Умудряет Бог слепца, а черт кузнеца. Отголосок представлений о потусторонней, волшебной природе кузнечного дела. В пословичного «черта», по-видимому, превратился легендарный народец — гмуры. Более привычное их европейское название — гномы. Гмуры-мастера первыми научились добывать руду, плавить металлы. Они похожи на людей, только ростом не вышли. От гмуров по легенде люди переняли тонкости кузнечного ремесла.[1]  Сказочный народец гмуры, от них по легенде люди переняли тонкости кузнечного ремесла В российской истории не так уж много отыщется событий, породивших пословицы. Одну из самых лаконичных и ярких вызвало к жизни крещение Руси: Добрыня крести мечом, Путята — огнем. Имена не вымышленные, а подлинные. Добрыня был родным дядюшкой князя Владимира Святославовича. Путята — ближайшим сподвижником Добрыни, его военачальником. Добрыня начинал конюхом, дорос до «золотой казны учетчика» (что-то вроде княжеского министра финансов). Сначала Добрыня насаждал в Новгороде культ Перуна в качестве официального (во многом чуждого угро-финскому большинству населения города), затем в 988 г. руководил крещением новгородцев, уничтожив всех идолов, в том числе и тех, которых сам раньше устанавливал. Перуна постигла общая печальная участь — его идола «биюще железом и пихающе и вринуша его в Волхов». Новгородцам-язычникам пришлись не по вкусу подобные действия. Они восстали, «дом Добрыни разориша, имение разграби-ша, жену и неких сродник его избиша». Но восстание было обречено: толпе с дрекольем противостояли отлично вооруженные дружинники князя. Отсюда в пословице и выбор оружия — элитного меча.  Позже меч для обозначения принадлежности к высшим сословиям уступит место другим видам оружия — палашу и булаве:

Бердыш, также упоминающийся в пословицах, напротив, — оружие массовое. Ими наряду с пищалью и саблей были вооружены стрелецкие полки:

Копье в русских пословицах обычно никого не пугает. Отношение к нему свойское, порой даже панибратское:

Любопытно, что защитное вооружение вообще не фигурирует в пословицах. Нет ни лат, ни щитов, ни шлемов. Одно лишь наступательное оружие. Что до врагов, с которыми сражался русский человек, то в пословицах редко встречается упоминание их национальной принадлежности. Исключение составляют разве что татары: самый страшный и жестокий неприятель, от которого житья не было целых 300 лет:

Увековечена и Отечественная война 1812 года: На француза и вилы ружье. Вилами дворянское сословие уж точно в бою не пользовалось. И такой разновидностью копья, как рогатина, тоже, разве что изредка на охоте. Отношение к рогатине в пословицах неизменно уважительное. Рогатина выручала русского мужика в схватках с крупными хищниками и с врагами в человечьем обличье:

И вот особенно выразительная, определившая особенность народного характера:

Читаешь эти пословицы и представляешь, как на сборные пункты стекалась русская рать. Бояре являлись в доспехах, с дорогими булатными клинками, большим запасом продовольствия. Однодворцу броню заменял стеганый тягиляй. Вооружен он был старой дедовской саблей и засапожным ножом. В качестве оруженосца при нем состоял челядинец, тащивший рогатину и мешок сухарей. Вот так, сухарями да рогатинами и выигрывал русский человек самые кровопролитные баталии. Сабля как вид холодного оружия прочно укоренилась на Руси после Батыева вторжения. Тогда же, по-видимому, начинают возникать и пословицы:

Сначала сабля была принадлежностью благородного сословия, но с XVI века стала массовым оружием. Особенно полюбили ее стрельцы и казаки. Конкретное историческое наполнение имеет поговорка, в которой нет прямого упоминания оружия, но оно подразумевается: Еще казацка матка не умерла. Имеется в виду сабля Богдана Хмельницкого. Сам клинок — польского происхождения, его длина — 60 см, общая — 90 см. Рукоять из слоновой кости, с навершием в виде орла. Крестовина эфеса латунная. Деревянные ножны обтянуты кожей с серебряными накладками и наконечником. На обеих сторонах клинка — надписи, подтверждающие его принадлежность к личному арсеналу гетмана. Сабля хранилась в музее города Переяслава-Хмельницко-го. В 1992 году ее похитили. Спустя 10 лет она была возвращена в музей. Сабля Хмельницкого, человека, понятно, не бедного, удивляет своей скромной отделкой: ни золота, ни драгоценных каменьев. Будь она кокетливо нарядной, вряд ли окрестили бы ее казаки «маткой». «Удар в штыки», начиная с Полтавского сражения, стал излюбленным атакующим приемом русской армии. Даже после появления пушек и пулеметов штыковой удар оставался мощным средством силового, а главное, психологического воздействия на противника. До сих пор еще можно услышать, как число бойцов считают «по штыкам». Штык пользовался популярностью у сочинителей пословиц:

Штык — символ отваги, удали, патриотизма. В разделе «Богатство-достаток» у Даля нет ни одной пословицы или поговорки с присутствием оружия. Простой народ не связывал его с понятием благосостояния. Еще любопытнее, что и в другом разделе — «Воровство-грабеж», — где топорам, ножам и прочим их родственникам, казалось бы, самое место, их нет. Значит, и татьбу народ не ассоциировал с холодным оружием, во всяком случае с клинковым. Лишь кистень вошел в фольклор как инструмент разбойничьего промысла:

Кто угодно изготовит простейший кистень. Нужны гиря, цепочка или ремешок и палка. Кованое оружие — другое дело. Необходимы мастерство и талант. Уважительное, позитивное отношение к булатному клинку возникло в незапамятные времена и нашло яркое отражение в фольклоре. Мудрый подход предков нам грех не разделить.  Примечания:1 А.И. Асов «Златая Цепь. Мифы и легенды древних славян», М. — Наука и Религия,–1998,— С 157-158 "> |

|

||

|

Главная | В избранное | Наш E-MAIL | Добавить материал | Нашёл ошибку | Вверх |

||||

|

|

||||